「ブラック・フォン」(2021)

作品概要

- 監督:スコット・デリクソン

- 脚本:スコット・デリクソン、C・ロバート・カーギル

- 原作:ジョー・ヒル『黒電話』

- 製作:ジェイソン・ブラム、スコット・デリクソン、C・ロバート・カーギル

- 製作総指揮:ジョー・ヒル、ライアン・トゥレク、クリストファー・H・ワーナー

- 音楽:マーク・コーヴェン

- 撮影:ブレット・ユトキーヴィッチ

- 編集:フレデリック・トラヴァル

- 出演:メイソン・テムズ、マデリーン・マックグロウ、イーサン・ホーク 他

「ドクター・ストレンジ」などのスコット・デリクソン監督が、子どもを狙う連続誘拐殺人鬼と、そこから脱出するために奮闘する少年を描くホラー映画。

誘拐されながらも霊たちとの会話からサバイバルのため奮闘する主人公を、今作で初の長編映画デビューであり主演となるメイソン・テムズが演じます。

夢による透視能力を持つ妹の役には「トイ・ストーリー4」でボニーの声を担当したマデリーン・マックグロウ。

また殺人鬼グラバーを演じるのは、監督の「フッテージ」で組んでいたイーサン・ホーク。

原作となるのはジョー・ヒルの執筆した短編小説「黒電話」。

ジョー・ヒルはあの著名作家スティーヴン・キングの息子だそうですね。

製作は最近様々なホラーを展開していて人気のブラムハウス。

公開週末に観に行ってきましたが、結構な混雑でした。ホラーにはアトラクション的な意味合いもあるのか、カップルできている人がかなり多かったです。

〜あらすじ〜

1978年のコロラド州では子どもの誘拐事件が多発していた。

いずれも手がかりが殆どなく、地域では怪人”グラバー”の仕業という噂がたっていた。

フィニーは妹と父と暮らしており、人と距離を置く性格からかいじめっ子に追い回されることもしばしばある。

妹も兄を助けようとして殴られたこともあった。

二人の絆は堅いものだったが、妹グウェンの持つ予知夢のような力を父は嫌悪しており、酒浸りなこともあって手を上げることも多い。

ある日の学校帰り、フィニーはマジシャンの男の荷物運びを手伝ったところ、薬をかがされ連れ去られてしまう。

閉じ込められた地下室で、”グラバー”はフィニーを脅かして楽しんでいたが、回路を切られた黒電話が鳴り響く。

そしてその電話から聞こえたのは、なんとこれまでにグラバーに殺された少年たちの声だった。

感想/レビュー

慣れ親しんだ設定に熱い展開で盛り上げる

この作品は決してオリジナリティに溢れているだとか、底しれぬ恐怖を伝播する映画ではありません。

言ってしまうとやはりキングの影響を受けたような感じは否めないものでして、そのへんは原作者の生い立ちもあるのかもしれません。

ただ、恐怖からまさかの胸熱展開として盛り上がっていく作品でした。

背景における設定がすごくデリーっぽいから「IT」くさくて、呪われた力と血筋とかはキャリーっぽくて。

だから新鮮味はあまりないというのがこの作品の第一幕。

個人的には、序盤の組み立てで好きだったのは叫び声みたいな中に重低音ビート聞かせていたスコアでしたね。

マーク・コーヴェン。「ウィッチ」とか「ライトハウス」とか素晴らしい音楽を生み出していた作曲家です。

そこから話は進んでいきますが、実際に誘拐されるまでの運びが意外に長めです。

ただ、後半に待ち構える展開のための布石であり、カタルシスのためということで必要なのは納得。

子どもたちの置かれているあまりにタフな世界とか、普通に女の子が思いっきりぶん殴られているところとか。

過酷な世界を生きていくために、自分自身の力を使って戦う。生きようとする。それはこの作品の根底に置かれています。

そこから、今作はホラーだけで押し通さずに別の道をしめしていきます。

最大の敵は予告編

実はこの作品のすべてのプロットは、作品予告に描かれています。

もしもグラバー以上の悪がいるとすれば、展開のほとんどを見せてしまっている予告編にあるのではないかと思います。

おかげで全体プロット自体に驚くことは、機能としてはなかったのが正直なところです。

とはいえ、それだから魅力が失せてしまったわけではないですが、予告編を見ていなかった方が楽しかったろう事は変わりません。

切なさを伴うホラーの系譜

死者というものは、彼らがかつて知っていた存在だとしてもやはり恐ろしいものとして扱われることが多いですね。

それに対して切ない思いなどをもたらしていたのが、スペイン産ホラーという記憶があります。

なので自分としてはその系譜の感覚がありました。

死者がただ怖い存在ではなく、ある意味で先人であり導き手として描かれるわけです。

何者なのか

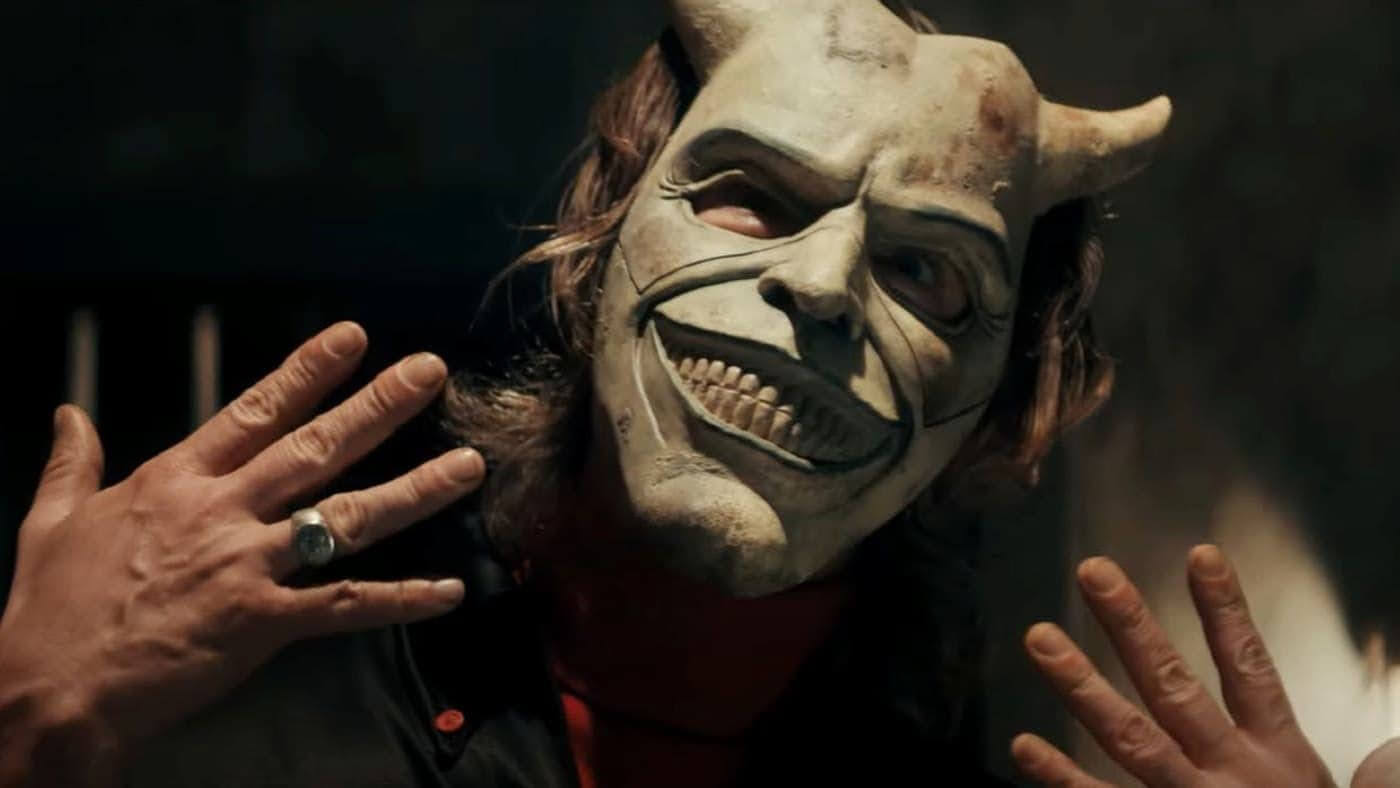

ジャンプスケアもややありますが、そこに頼らず、気味悪く恐ろしいのはグラバー。イーサン・ホークの奥が見えない気持ち悪さもあります。

グラバーがとにかくミステリアスです。

彼の素顔すら、マスクチェンジでいつも一部が見えているに限っていて全体が見えない。

さらに彼の本名についての言及も少なく(報道だけ?)、背景に関してもほとんど描かれません。

謎に包まれているからこそつかめない、そして眼前に示されるのはただこの狂った異常者の激しい暴力性のみに純化される。

効果的だったと思います。

グラバーの何者なのかわからなさにかかってくるのが、全体の主題であるアイデンティティ。

電話口にでる過去に殺されてしまった少年たちは、名前を、つまり自分が何者であるかを奪われていく。

人生を他人に支配される究極形としての誘拐と殺人に、フィニーの自己確立を重ねながら、そこに霊たちの自己を取り戻す過程を重ねる。

妹グウェンも、自分自身を定義するその力を封印することをやめ、兄のために奮闘。

第3幕にして訪れる胸熱展開には圧倒されてしまいました。

最後にフィニーは、自分をどう呼ぶのかを言います。

その自己定義については、大きな父をもっていて”息子”とされそうな原作者ジョー・ヒルの想いも込められているようにも感じました。

革新的でもなく決して質が高いとも言い切れないのですが、十分に楽しめるホラー映画としてオススメの一本です。

今回は短めですが感想は以上。

ブラムハウスはホラーを入り口にそのジャンルがどこまでストレッチが効くのか模索しているようです。

今後もこの実験は観ていきたいですね。

というところで、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

コメント