「ポップスター」(2018)

- 監督:ブラディ・コーベット

- 脚本:ブラディ・コーベット

- 制作:ミシェル・リトヴァク、デヴィッド・リトヴァク、ダヴィド・イノホサ、D・J・グッゲンハイム、アンドリュー・ローレン、ブライアン・ヤング、クリスティーン・ヴェイコン、ゲイリー・マイケル・ウォルターズ、ロバート・サレルノ

- 製作総指揮:ナタリー・ポートマン、マーク・ギレスピー、ロン・カーティス、ジュード・ロウ、スヴェトラーナ・メトキナ

- 音楽:スコット・ウォーカー

- 撮影:ロル・クロウリー

- 編集:マシュー・ハンナム

- 出演:ナタリー・ポートマン、ジュード・ロウ、ラフィー・キャシディ、ジェニファー・イーリー、ステイシー・マーティン 他

俳優であり「シークレット・オブ・モンスター」で監督デビューしたブラディ・コーベット監督の長編第2作品目となる映画。

主演は「ジャッキー ファーストレディ最後の使命」などのナタリー・ポートマン。

また彼女の少女時代と娘役を「聖なる鹿殺し」のラフィー・キャシディが演じ、その他ジュード・ロウやジェニファー・イーリー、ステイシー・マーティンが出演しています。

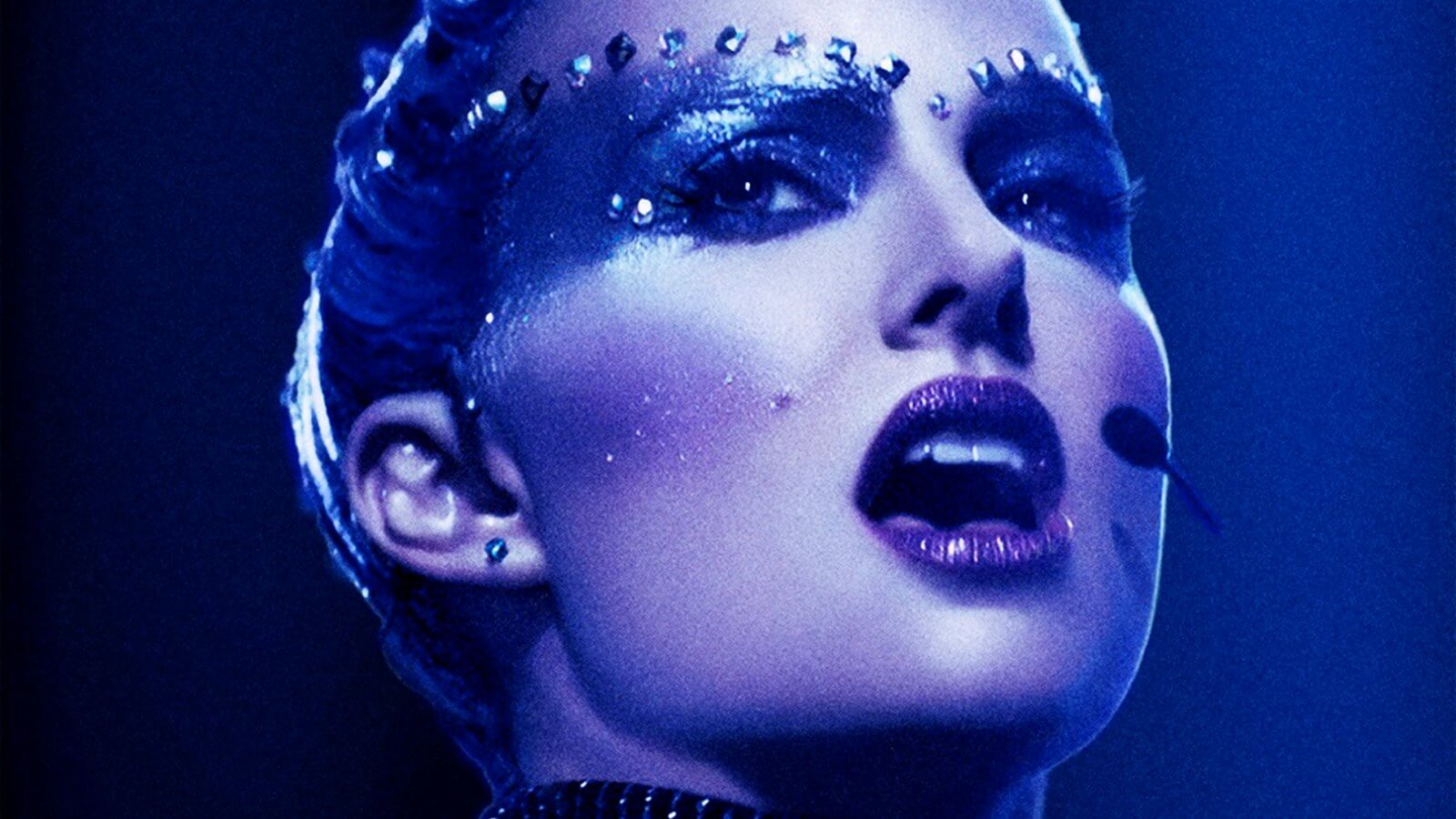

北米での映画ニュースとかでスチルを見かけて、ナタリー・ポートマンがポップスターというその風貌が印象に残っていました。

もともとはルーニー・マーラにオファーが言っていた役らしいですね。

日本公開がよくわからないので、とりあえず輸入盤ブルーレイで鑑賞です。

ちなみにタイトルの”Vox Lux”はラテン語で、英語にすると”Voice of Light”=”光の声”という意味になります。

2020/4/3日本公開決定。

90年代の終わり、エレノアとセレステ姉妹の通う学校で、同校生徒による銃撃事件が起きた。

セレステは首に銃弾を受けながらも、奇跡的に生き延び、生還者として注目を集める。

彼女は遺族やこの事件に胸を痛める人たちの集まりに呼ばれ、そこで歌を披露した。

それは聴く人の心を打ち、痛みを共有する素晴らしいもので、音楽業界もそれを聴き彼女へアプローチしてくる。

そして時は流れ、セレステは一流のポップスターになっていた。

だが同時に仕事や酒、人間関係により疲弊しきっている。

そんな時、遠い場所で悲惨な事件が起きた。

海外評でも言われていることですけれど、ダークな「アリー/スター誕生」ですね。

前半に関してはなかなか重苦しい事件から始まり、モラルを欠くビジネスの世界を若干見せながら進みます。

ここでは同時に、ある意味逃避のように新世界へ踏み込んでいくセレステとエレノアが観れます。

ただ確かなのは、暴力とセレブリティが交差するこの作品において、セレステは両方を内包していると感じました。

暴力はもちろん、彼女の中に植え付けられてしまった銃撃の記憶ですが、私は最初のパートでセレステを演じるラフィー・キャシディのフィジカルと表情が見事だと思いました。

ダンスレッスンなど観ていても、あの細い体には脆さが感じられるのですが、同時に彼女の顔からは”欲”、”野心”が感じられるのです。

だからかなりのジャンプがある後半に入っても、そこまで前後半での切り離しを感じません。

そしてナタリー・ポートマンの素晴らしい変貌。

全てを手に入れて全てをやり切った女性。それ故にもはや失い壊れていくだけに思え、絶望する。

ナタリーは喋りもそうなんですが、攻撃され続けたからこその先手っぽい態度とか、所作の部分とかでかなり変身してます。驚きでした。

再び銃撃事件が起き、しかもその犯人がセレステのヒット曲のMVに使用されたマスクを着けていた。

犯人は銃撃を動画撮影し拡散、自身らも一種のセレブリティになろうとしています。

この銃撃シーンを見せる初めのショットはまるでMVそのもののようなスタイルでしたね。暴力を自分の宣伝用動画にしているかのようです。

暴力はただビジネスになっているのです。

それはとても繊細な対象であり被害者であったセレステが、すぐさま音楽業界にスターとして見出される下りも同じに思えます。

しかしテロ攻撃により生まれたポップスターが、次のテロ攻撃を形作るのはなんとも悲劇的です。

後半、エレノアとマネージャーはそのままの俳優、そして娘にはセレステの少女時代のラフィ。

こう見るに、変わったのは(文字通り)セレステだけです。

変容したのは暴力に始まり、その後のメディア、プレスの攻撃やそこからくる破綻のせいです。

セレステはかなり娘のアルベルティーネを保護しようとしますね。

同じ女優ですからどうしても、アルベルディーネ=昔のセレステに見えるのです。

ということは、セレステは過去のセレステ自身を守ろうとしているように思います。

銃撃とその後の業界の攻撃にさらされ変貌した自分のようにしたくないのでしょう。

セレステは生死をさまよい、目的を見出したと思います。

自分は全ての攻撃の対象となり、その痛みを共有する媒体となり、無垢なものを守る。

ナタリーのひび割れたガラスのようなポップスターの演技、またジュード・ロウの安定感。

最後のパフォーマンスでも頑張っているのですけれど、どこか距離のある作品でした。

それはウィレム・デフォーのナレーションがあるからとか、最後のステージすらやはり見ている側に留まるからなのか。

セレステを映し出してはいますが、彼女の物語が彼女自身によって語られているように見えないのです。

そこにもなにか意味がありそうではあります。

演技、スコット・ウォーカーによる弦楽器のスコア、ざらつきやトラッキング、たまに固定のロル・クロウリーのカメラとか気に入ったのですが、なんだか人物の奥深いところまでこちらを寄せ付けない気がします。

興味深い題材でありましたし鑑賞トライはおススメします。

感想はこのくらいになります。最後まで読んでいただいてありがとうございました。それではまた次の記事で。

コメント