作品解説

ベルリン、カンヌ、ベネチアの三大映画祭で受賞歴を誇る名匠ポール・トーマス・アンダーソンが、レオナルド・ディカプリオを主演に迎えて手がけた最新作。

原作はアメリカ文学の巨匠トマス・ピンチョンによる同名小説。

冴えない元革命家・ボブが、謎の組織にひとり娘を狙われたことをきっかけに、再び“戦う人生”へと引きずり戻されていく姿をスリリングに描いていきます。

キャストとスタッフ

- 監督:ポール・トーマス・アンダーソン

- 主演:レオナルド・ディカプリオ

- 共演:ショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロ、レジーナ・ホール、テヤナ・テイラー、チェイス・インフィニティ

- 原作:トマス・ピンチョン

PTA作品の新作ということで前評判からものすごく高い作品。海外の批評面でも観客面でもその評価の高さは目立っていました。

もちろん、PTA作品とあれば映画ファンなら楽しみになるわけで、さらに高評価とくれば期待も高まります。

感想を残すのは遅くなりましたが、公開された週の日曜日に早速観に行ってきました。この作品長尺ということもあり、なかなかスクリーンが抑えられないのか回が少なく、朝一の回になりました。それでも結構お客さんが入っていました。

~あらすじ~

かつて革命の炎を掲げ、世界を変えようとした男ボブ。しかし一人娘が生まれたことで守るべきもの為に活動への熱意が弱まる。

さらに妻が革命の先で裏切り、産まれたばかりの娘と隠居生活をはじめて16年、いまはその激情も失せ、静かな日常を送っていた。

しかし、ひとり娘ウィラが、謎の組織に命を狙われたことで、彼の人生は再び闇の渦へと巻き込まれていく。

だが、冷酷無比な軍人ロックジョーが、狂気にも似た執着でウィラを追い詰めていく中、逃走は次第に父娘の魂を試す“終わりなき戦い”へと変わっていく。

感想レビュー/考察

アートと混沌がぶつかり合う!PTA監督が放つ圧倒的スケールの新境地

間違いなくアートハウス作品なのですが、しかしその規模感や迫力というものはかなり力強い。

CGレンダリングだらけの下手な大作ブロックバスター映画よりも、より大きなスケールと混沌を持ちながら、それがしっかりと制御された大混乱でもある。

「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」や「ファントム・スレッド」などこれまでにも多くの傑作を生み出してきたポール・トーマス・アンダーソン監督史上最も大きなスケールになっています。

体感の熱量ととめどない展開であっという間に3時間近い上映時間が過ぎ去っていく、その力は「マッドマックス 怒りのデスロード」や「RRR」みたいなパワフルさを感じます。

上映時間がかなり長いことがネックになっている人もいると思いますが、本当にあっという間の映画体験なのでその点は全く心配ないです。

現実と地続きのフィクション──PTAが描くもうひとつのアメリカ

さて、そんなボリュームの作品ですが、現実社会のパラレルともいえるような、それでいてフィクショナルな世界と割り切れない舞台を持っています。

トマス・ピンチョンの小説からは着想だけとっているようで完全再現ってわけではなさそう。

描かれているのはやや少し前の時代、オープニングでぐっと大きな最初の盛り上げりをみせますが、移民たちが収容されている高速道路沿いの収容施設の襲撃です。

監督の作品にしては結構大掛かりなアクション的なシーンですが掴みは十分です。

革命に熱を上げてはいるものの、爆弾担当のベンはややハイになった学生感があります。「革命万歳!」と叫びながら、だからこそなんだか頼りない。重要な印象付けでした。

そんなベンに対して妻のペルフィディアは強烈です。

とにかく革命家の攻撃性MAXみたいな彼女は、今作で最も印象深い人物の一人。基地を急襲するのみならず、マッチョの権化のようなロックジョーに対して辱めとも妙なプレイとも思われることを強制します。

非常に強いキャラで、昨今の強い女性というジャンル以上に、ボブと対比して、これまでの映画史における男女の革命家をスイッチしたような役回りです。

アメリカ社会を映す鏡──ロックジョーという風刺的モンスター

固定観念的な男女の描き方が逆になってるボブとペルフィディアですが、倒錯しているのはショーン・ペン演じるロックジョー。

今作で一番笑ってはいけないけど笑わせてくるキャラです。ザ・軍人みたいなルックと良すぎて逆に変な姿勢そして謎のペンギン歩き。

ポール・トーマス・アンダーソン監督の世界にいる、おかしな人です。

この男はアメリカの男性主権社会の象徴であり、人種差別主義者の体現。だからこそおかしい。アホなのです。

その純血主義やマチズモの割に、ペルフィディアに欲情したかと思えば、まさかのドM。強いアメリカの男みたいな概念に対する皮肉と揶揄でしょう。

ロックジョーは後に、これまた滑稽なほどの君の悪さを持っている頭の悪い人種差別主義カツ男性主権主義の”クリスマスの冒険者”(名前もあほらしい)に加入しようとします。

とにもかくにもバカらしいんですが、しかし、やはりアメリカ社会の投影として、今作はトランプ政権に再びなる前に撮影されているものの、今のアメリカ社会や日本も含めて笑うだけでは済まない怖さもあります。

後にデモ隊が警官と衝突する場面がありますが、そこで警官側からデモ隊の中に偽物がもぐりこまされており、彼らが火炎瓶を投げる。

つまり警察側の自演でデモ隊が暴徒化したように見せ、警官側に攻撃や逮捕の正当な理由を創り出しているんです。

そういう点が、なんだか笑えるけれど、すっと寒気のする怖さと決してただのフィクショナルな世界と思えない世界を創り出しているところで見ごたえがあります。

静かな男の再起:かつての革命家、今は冴えない父ボブ

で、そんな中でも映画的な楽しさと、人物のドラマも見事に展開されています。

今作ではペルフィディアがロックジョーに目をつけられ、逮捕されたことから革命活動を行うフレンチ75が掃討されてしまうところが最初の山場です。

それまでにはボブは父として生きようとし、ペルフィディアは革命家を辞められず。2人の関係は破綻しています。

好き勝手に生きる男と置いていかれる妻みたいな古いスタイルではなく、情けない感じがよく似合うようになったディカプリオもあいまって自然に現代の男女の関係性のアップデートを感じます。

そこから大胆に16年のジャンプをすると、道場で空手の型を行う少女、ボブとペルフィディアの娘ウィラが登場します。

この登場シーンがとても重要で、彼女は戦闘に備えているんですよね。まさに語られずともペルフィディアの娘と分かります。後々、ペルフィディアとウィラはマシンガンを打ちまくる姿を横からとらえるショットなんて呼応もされていますね。

母の面影を感じつつ、そこには闘うという意味でのある伏線とも思えるものも。さらに重要なのはウィラを支えている、ベニチオ・デルトロ演じるセルジオ。

ボブとセルジオの対比:攻める革命と守る革命

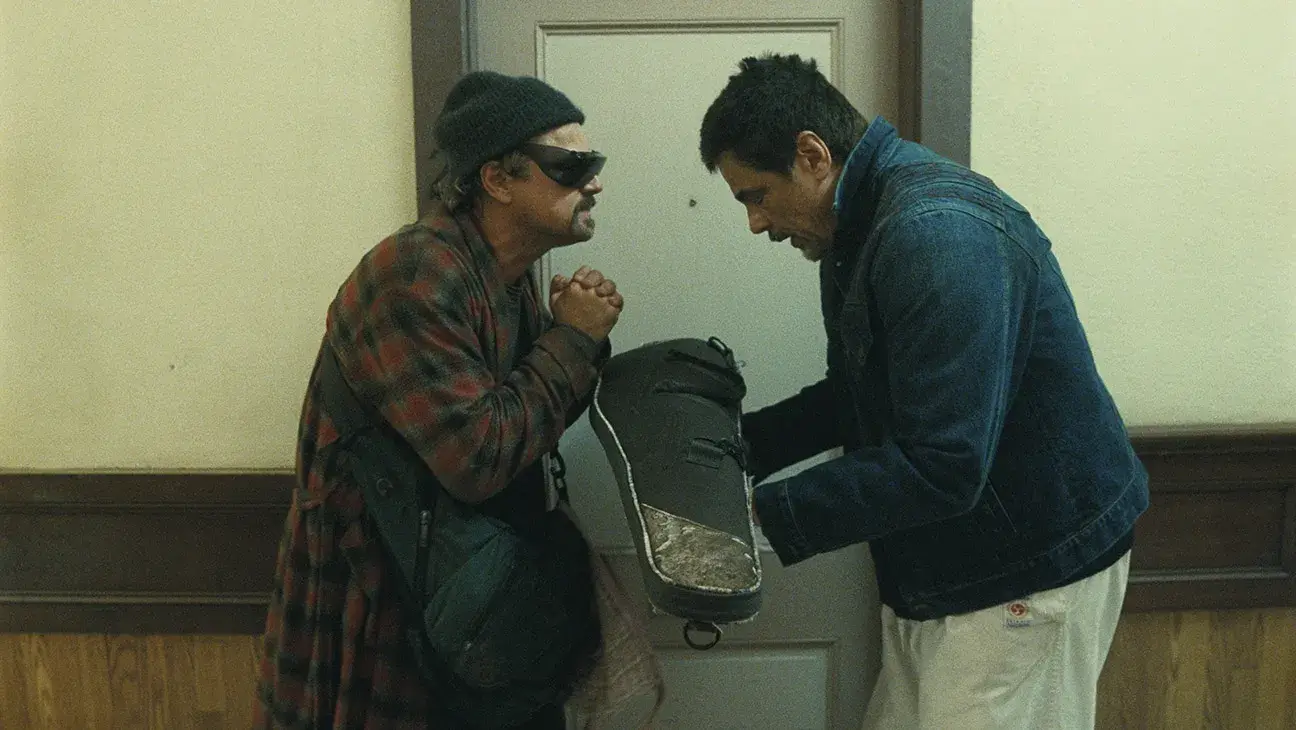

この2幕目のセルジオとの逃亡劇では、ボブと彼が非常に対比的に描かれています。

ボブはかつての合言葉すら忘れてしまっていて、ヤク中、アル中。全然娘とうまくいっていないダメダメ親父。その点、セルジオは自身の防衛に使える空手を教えている。

セルジオがとにかくいつも異様に落ち着いているのも、頼りがいという意味でボブより全然安心できますね。

革命への向き合い方もボブとセルジオで異なります。ボブは相変わらず16年前の「革命万歳!」を叫ぶ。これはキューバ革命とかの頃の掛け声なので、時代遅れ感がすごいんです。

そしてボブはやはり革命は攻めることとしてとらえています。

で、一方のセルジオは守ること、支えること、力をつけることを革命と見ている。なので移民を保護し地下で移動させ、それを支えあいまるで一つの大きな生き物のように連動して動くコミュニティを作り上げています。

みんながセルジオの指示に従い、騒ぎ立てることなく動く。何となくその辺にいた若者と思った集団が、迅速かつ的確に移民を保護して移送。

セルジオがウィラに空手を教えているというのは、まさに自分の力で身を守る術を与えるということ。時代の変化とギャップがボブとセルジオの対比に見て取れます。

異常に強く存在感ある、ペルフィディア。執拗で滑稽なロックジョー、そして頼りがいあるセルジオ。

魅力炸裂のチェイス・インフィニティ

ベンはどうか。実は彼は終始必死ですが役には立っていない。娘を直接的には救っていない。しかし、これは父と娘の物語。

年頃の娘をうまく扱えず、変な合言葉を覚えさせていたり、ウィラにとっては迷惑な父です。しかし事態が急変した時、彼女自身は戦う。

それはまさにペルフィディアの血を受け継いだ証拠ですし、そしていざというときにはベンの言いうことを実行する、信じる。

探りながらも強く、可憐さも持ち合わせたチェイス・インフィニティの素晴らしい演技が見れます。ものすごく葛藤する役柄です。

それまで信じていた、”母は革命の英雄だった”という事実が、”裏切者”という事実に覆される。そしてさらに、実の父と思っていたボブは父ではなく、血縁はロックジョーという残酷な事実。

その事実に直面しながら、それでも生きようと懸命な彼女の姿を応援せざるを得ない。

さらに、うまくできていなくても、すべてが後手に回っても、娘のために一切をあきらめず闘い続けるベンの姿にも胸を打たれます。

魂を揺さぶるカーチェイス!映画史に刻まれる三重構造の追走

最終幕のカーチェイス。間違いなく映画史に残る。

ポール・トーマス・アンダーソン監督作品では必ずと言っていいほど印象に残るシーンがありますが、今作はいくつある中でもまさにこのカーチェイス。3つの追う追われるが展開。

しかも、起伏が激しい長距離の道路で、視覚的にも非常に良い設計でスリリングです。

追いかけるものと追われる者の視点。起伏ゆえに見えなくなったり視界に現れたりを繰り返す。よくあんな道路見つけましたね。

言葉もなく、映画の原点のアクションと時間、ビジュアルで緊張感たっぷりに描く白眉でした。

血よりも深い絆。。。ボブが娘に託した“生きる術”

信じていたすべてを失ってしまったウィラ。最後に駆け付けたボブに対して「あんたは何者なの?」と問いかける。「父さんだよ。」と答えるボブの言葉に偽りはない。

血がつながっていなかろうが、ずっと愛し続けた。そしてボブが教え続けた合言葉が、それにこたえられない敵を見分けさせてくれた。だからウィラは生き残れた。

ボブは娘に生きるすべを、身を守る術を与えている。守っている。それ以上親らしいことがあるでしょうか。

時代が変わっても、闘いは次から次へと起きていく。あらゆる点で現代アメリカや各国の様相を盛り込みながらも、その政治サタイア的なものを主にしない絶妙なバランスで、親子の物語にしてみせた作品。

何よりあっという間に駆け抜けるほどのパワフルさとスリリングさで、非の打ちどころもない傑作だと思いました。

今回の感想はここまで。ではまた。

コメント