作品解説

- 監督:ステファニー・ディ・ジュースト

- 製作:アラン・アタル

- 原案:サンドリーヌ・ル・クストゥメル

- 脚本:ステファニー・ディ・ジュースト、サンドリーヌ・ル・クストゥメル

- 撮影:クリストス・ブードリス

- 美術:ロラン・オット

- 衣装:マデリーン・フォンテーヌ

- 編集:ナッシム・ゴルジ・テラーニ

- 音楽:ハニャ・ラニ

- 出演:ナディア・テレスキウィッツ、ブノワ・マジメル 他

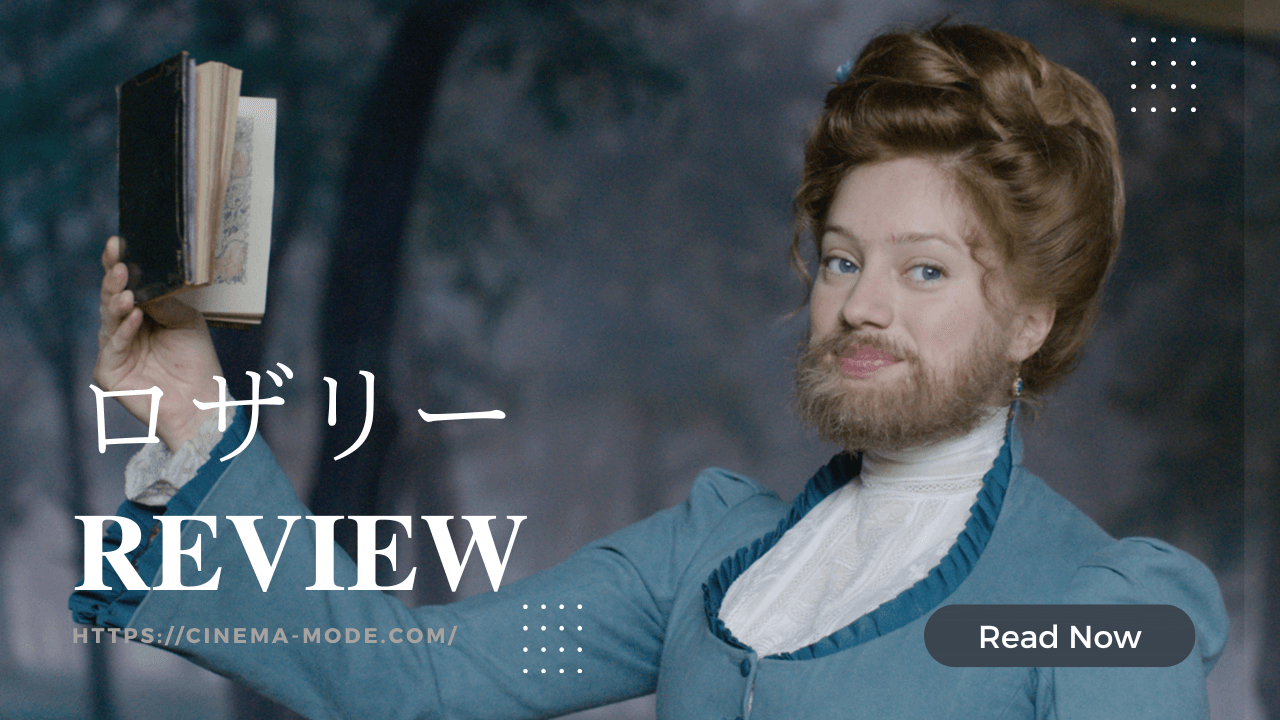

19世紀フランスに実在した、ヒゲを持つ女性クレマンティーヌ・デレをモデルに、自己のコンプレックスと向き合いながらも自分らしく生きようとする女性の姿を描いたヒューマンドラマ。

監督・脚本は、長編デビュー作「ザ・ダンサー」のステファニー・ディ・ジュースト。

主人公ロザリーを演じるのは「私がやりました」、「悪なき殺人」で注目されたナディア・テレスキウィッツ。彼女の夫アベル役には「ピアニスト」のブノワ・マジメル。

さらに、「パーソナル・ショッパー」で俳優としても活躍する歌手のバンジャマン・ビオレや、「ぼくを探しに」のギョーム・グイが共演しています。

GW中に公開された作品の中で、結構見たなと思っていた作品。連休中に見てこれたのですが、感想は遅くなりました。GWとはいえ、小粒な映画だったのでそんなに混んでいませんでした。

~あらすじ~

1870年代のフランス。生まれつき多毛症を抱えたロザリーは、その特徴を周囲に隠し続けて生きてきた。彼女を心配する父はいろいろと手を尽くし、娘が幸せになれる方法を考えていた。

不安を抱えながらも、外の世界で幸せになれるよう父は縁談をまとめ、ロザリーは田舎町でカフェを営むアベルと結婚し、店を手伝うことになった。

しかし、初夜を迎えようとするもその秘密が明らかになり、アベルは彼女を拒絶してしまう。

ロザリーは、アベルが自分のカフェの経営で苦労していることを知り、思い切ってヒゲを伸ばした姿を公にすることで、人々の注目を集め、店に客を呼び込めるのではないかと考えた。

最初は彼女の大胆な行動に戸惑い反発するアベルだったが、次第にロザリーの純粋でひたむきな姿勢に心を動かされていく。

感想レビュー/考察

実在した女性から着想を得た作品ではあるものの、あくまで着想ということで時代の設定もやや変更され、そしてストーリー自体はオリジナルになっているという本作。

すごく斬新な話ということでもないのですが、持たれている視線が思っていたよりも多面的であったり、俳優陣の力のおかげで結構楽しめました。

今作のモデル、クレマンティーヌ・デレについて

もととなった女性は、クレマンティーヌ・デレ。今作は19世紀の後半を舞台にしていますが、実在の彼女が有名になったのは20世紀の初頭です。

彼女は1865年生まれで、20歳の時にパン屋を営む男性と結婚し、一緒にカフェも開いたそうです。

1885年時点ではずっとひげをそっていたようですが、1900年に入ってからは、カーニバルでひげを生やした女性を観てから、「自分の方が立派な髭を生やせる」と、ひげを伸ばし始めたそうです。

wikiに写真があったのですが、1923年の彼女はしっかりひげを蓄えた姿で、パッと見ると「グレイテスト・ショーマン」に登場した髭を生やした女性に見えますね。

時代設定などが変更されていて、監督はクレマンティーヌ・デレが体現しているものを映画きたかったと言っています。

それは、自分自身のありのままを世界にさらけ出し、それでいて決して辱めを受けることはないという姿勢。世間に認められていくために、見世物となることを拒み、毅然と自分が楽しめる方法で人前に個性を出すこと。

ロザリーの根幹にはそれがあると思います。

ロザリー自身だけでなく、彼女を愛した人間も描く

そして今作はロザリー自身の苦悩にもフォーカスを当てていますが、同時に夫であるアベル側の描写にも非常に繊細な目線が送られています。

監督のインタビューで、クレメンティーヌのような女性自身を描くことも挑戦ですが、彼女を愛するという男性側も描きたいと答えています。

また、女性が生まれてから初めて受ける男性の視線は、父親によるものだから、父という存在も重要であったと語っています。

そう考えてみると、アベル側としても本質的にロザリーを愛していく、その不器用ながらも変化していく様が楽しめましたし、父親そのものというよりも、父からどのように見られているのか、そこにある恐怖はロザリーの見る悪夢に描かれていました。

悪夢の特徴は、世界に否定されてしまうことというよりも、父に銃で撃ち殺されるというもの。彼女にとっては、自分自身が愛する人から忌み嫌われることが最も怖いということですね。

男性社会で、男性のための役目を追わされている女性たち

フランスにとっては戦争が終わったころで荒んでいた時期。貴族とそれ以外の格差。そしてロザリーに限らず、女性たちの描かれ方も注目ですね。

幼い少女をはじめとして、女性たちは労働者、使われその役目を男性に定義される側であることが多い。憂鬱な表情で働きに行く少女たちの他、アベルが通っている娼館でもまた、女性は男性にとっての道具ということです。

男性にとって都合がいい形で収まっていることが求められ強制されている中で、ロザリーは自由で気高く、それでいて柔和で優しい。

そんな姿を見せることが、多くの女性にも希望を与えたはずです。

全体の撮影風景の美しいこと。ロザリーの周りでは彩度が高くなった木々や花、川など綺麗でした。

アベルは戸惑い、苛立ち、衝突もしますが、結局毛を剃っているロザリーではなく、ありのままのロザリーを愛したのも素敵です。性愛を結構ストレートにするあたり、フランス映画らしいですね。

泳げないからと言っていたアベルが、ロザリーのために川へと飛び込むラストも秀逸でした。

少し短い感想ですが、マイノリティを描く作品として、その周囲の人間たちや主軸となる人物が与えた影響まで描きこんだ素敵な作品でした。

ではまた。

コメント