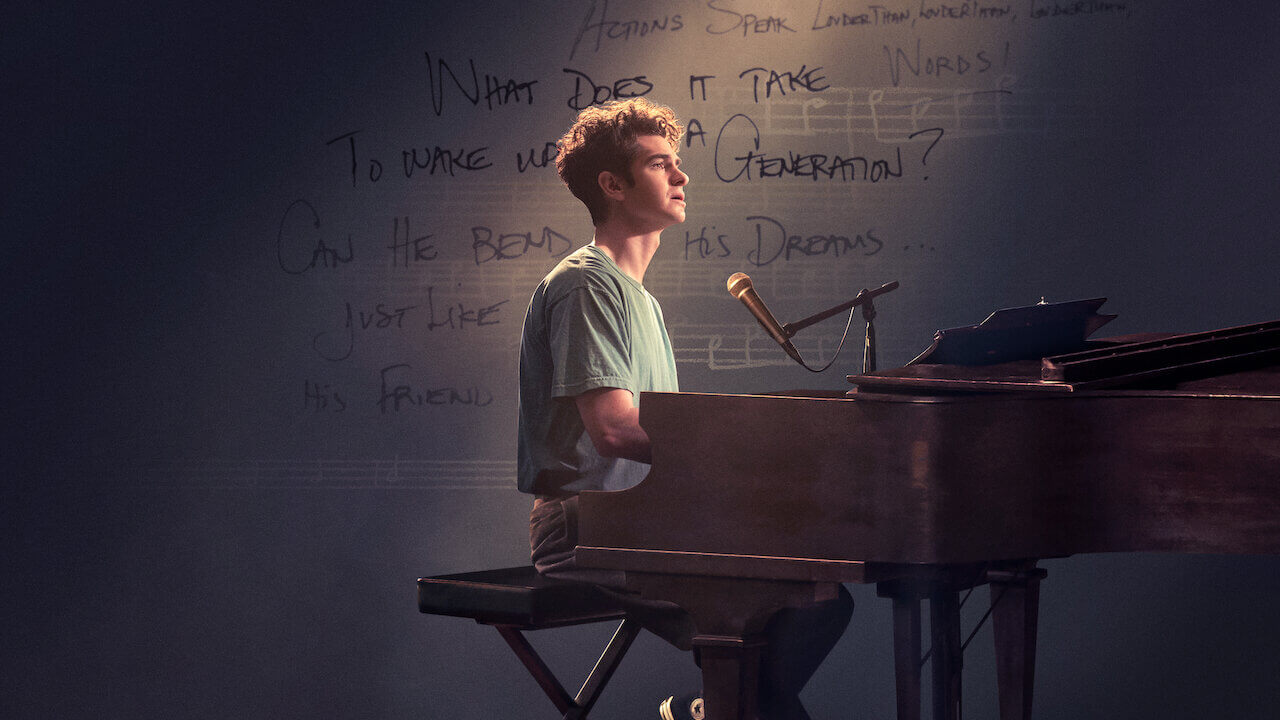

「ロスト・ドーター」(2021)

- 監督:マギー・ギレンホール

- 脚本:マギー・ギレンホール

- 原作:エレナ・フェッランテ『La figlia oscura』

- 製作:マギー・ギレンホール、チャーリー・ドーフマン、オスナット・ハンデルスマン=ケレン、タリア・クレインヘンドラー

- 製作総指揮:デヴィッド・ギルベリー

- 出演:オリヴィア・コールマン、ジェシー・バックリー、ダコタ・ジョンソン、ダグマーラ・ドミンスク、アルバ・ロルヴァケル、ピーター・サースガード、ポール・メスカル 他

作品概要

「ダークナイト」や「キンダーガーテン・ティーチャー」などの俳優マギー・ギレンホールが、エレナ・フェッランテによる小説『La figlia oscura』を映画化した作品。

今作はマギー・ギレンホールの監督デビュー作になります。

ギリシャに休暇に来た女性が、ビーチで見かけたある若い母親を見てから、過去の自信と娘について思い返していくドラマです。

主演は「女王陛下のお気に入り」などのオリヴィア・コールマン。また彼女の回想シーンで若いころを演じるのは「ワイルド・ローズ」などのジェシー・バックリー。

そして主人公が出会う若い母親を「サスペリア」のダコタ・ジョンソンが演じています。

その他にピーター・サースガードやアルバ・ロルヴァケル、ダグマーラ・土ミンスクなどが出ています。

マギー監督自身が映画化の権利を取得して制作、脚本も自ら担当したとのことで、彼女自身に思い入れがありそうな作品です。

配給権はNETFLIXが購入したためこちらは配信公開の作品になっています。

ヴェネチア国際映画祭では脚本賞、さらにゴッサム賞でも4部門受賞するなど、前々からかなり評価が高いのは聞いていましたので楽しみにしていました。

まあ私的にはジェシー・バックリーが出演の新作という点もかなり興味があったのですが。

~あらすじ~

レダ・カルーソは休暇でギリシャを訪れていた。

海辺の町のホテルに滞在する彼女は、自身の教鞭をとる詩文学の資料をビーチで読みながら過ごす。

そんなある時、ビーチにやってきた団体家族の中に、若い母親ニーナを見かけた。

彼女には幼い娘がいるのだが、その海辺の光景はレダに過去の記憶を呼び起こさせた。

2人の娘、海辺での迷子。その後の育児と母親としての責務を放棄したこと。

ニーナの娘がビーチで迷子になり騒ぎが起きたことから、レダの休暇は不穏なものになっていった。

感想/レビュー

この作品をどうのように受け取るにしても、私は間違いなく女性映画であると思いました。

非常に不穏でミステリーのようなサスペンスのようなテイストを持ち、ソワソワさせてくる。感情をかき乱すような作品で目が離せない。

多面的な顔を覗かせるこの映画はさまざまに思考を巡らせる力がありますが、強く、女性が受けている視線と責任や強迫観念を感じさせます。

それは緊張状態をはらみながらも、この映画は私にはラブストーリーに思えるものでした。

レダとニーナのラブストーリー

今作は二人の女性を主軸に置きます。

オリヴィア・コールマンは(語彙力が足りないですが)やはり凄いなと思いますね。レダに対する様々な感情を掻き立てますし、信用できない主人公的な要素も彼女が空く立します。

バランスが難しいと思うのですが、そもそも人形を奪って隠した行為とか、回想に対するリアクション、またニーナに対しての視線。

そしてOPとEDにおいて海辺で寝転んでいるところから、今作がすべてレダの妄想ではないかとすら思えるわけです。

しかし、決して精神的におかしな女性なんだと突き放すようなところまではいかない。寄り添えるし、でもくっつくと裏切られる。そんなレダを見事に演じていました。

対してダコタ・ジョンソンは、私から見ればほとんどレダを愛しています。

彼女が登場した時、それは完全にモノとして、対象物として観られる女性でした。

セクシーな水着で褐色に焼けた脚を見せ、ビーチにいるニーナ。それはレダからも見られているわけですが、ここには男性から視線を送られる女性という意味合いが強かった気がします。(実際ナンパされるようなシーンもあります)

惹かれあう二人と背景に響く声

そこで娘が迷子になり、見つけてくれたレダにお礼を言いに来る。ここの音と映像の構成が非常に素晴らしい。

背景には絶えず聞こえているエレーナの泣く声。これが母親に対して否応なく響く音。

それでもこのシーン、ニーナはずっとレダを見つめている。

カリーがあそこで話しかけてきますが、その際のニーナはなんだかレダとの会話を邪魔されたようでイラついているとも悲しそうとも見えます。

後にカリーから離れたニーナがレダを探し出し、二人で話すシーン。

しっくりこない帽子をレダが調整してあげますが、髪を結わいてもらうときのニーナは恍惚としているようにも見え、彼女ははレダのストールに触れる。

再びのビーチでの言葉も交わさない二人の見つめあい。共鳴する心を持つ女性たちの物語。

しかしここでも、エレーナが「ママ、起きて」とずっとニーナにせがむ。

強迫観念的に付きまとう母親という役割、鳴りやまない子どもの声。

この二人を結び付けているのは、周囲から求められる”母親”に自分はなれないという自覚と悲しみ、解放や怒りなど思います。

不穏さがつきまとう男たちと、女性の生きにくさ

全体を通し、スリラーのような不安感で、男というものを描いているギレンホール監督。

そこには女性の生きにくさも含まれているのですが、今作はナンパだったり浮気、または正しさされるにとどまりはしましたが”悪い人たち”といった形で男性たちは描かれます。

どこを見てもまっとうな男はいない。

エド・ハリスは絶妙な下心が感じられ、ポール・メスカルもピーター・サースガードも人妻に手を出している。

彼らのほんの些細な行動が、序盤からレダの波長と合わず居心地が悪いんですよね。

涼しいからいいと言ってるのに、エアコン勝手につけておいて、あとで消せばいいとか。ビーチでこのままで良いといっているのに、日陰に移動させられたり。

親切心なのかもしれないが、しかしその押しつけや強いる感じが嫌であり、また男性に言われると怖くもある。

この絶妙なニュアンスを演出してしまうギレンホール監督の手腕はただ事じゃないですよ。

次に移動してほしいと言われたときに、レダははっきりと断る。そして劇場でリバイバル映画を見ているときにも、彼女は毅然と立ち向かう。

レダが叫んでもバカにしていたクソガキどもが、中年男性の一声で黙るとか・・・悔しすぎる。

不平等な環境と自責の念

そして中心におかれる育児について。

レダは大学教授レベルの詩、文学の研究者です。才能ある彼女にとって、これはいたしかたなくも、子どもは足かせになってしまいます。

回想の中、育児分担を決めているにもかかわらず旦那がレダに子供を任せるシーンがありますね。

レダ自身はキャリアも犠牲にする、そして描写上において逆転はない。何かと犠牲を強いられてきているのです。

指をケガした娘へのレダの対応には確かに冷たさも感じますが、レダ自身が消えていってしまい、ただ漠然と責務的な役目呼称としての”母親”になっていく喪失感は感じ取れるはず。

だからこそ、彼女の存在を認知するように名前を呼んでくれたハーディ教授に惹かれてしまうのも無理はないと思います。

そもそも、夫とのセックスに関しても夫しか満足しておらず、オナニーすら娘たちに邪魔される描写からも、性的な部分でも不満が募っているのです。(ここは性的な面では満足している男ばかり出てくるので余計に対比されますね。あのニーナの旦那、「君の胸は僕の手にちょうどぴったりのサイズ」って気色悪すぎて笑えます。)

若いころのレダを演じているのはジェシー・バックリー。毎回彼女の演技には惹かれてしまう。

多層的な、希望も絶望も体現して混ざり合った人間を本当に良く演じられる俳優です。

何かうまく行かない。そんななかでニーナも「ウンザリ」と漏らす。

苦しいのは自分で自分を許せないことです。自分を責めてしまう。なぜ良い母親になれないのか、自分には母性がないのか、努力が足りないのか。

この苦しみを互いを見て理解したレダとニーナ。だからこそ二人のつながりとラブストーリーに見えたのです。

抱え続けて考え続けること

しかし、ギレンホール監督の素晴らしい点は、映像からの語りによってテイストを変えて観客を翻弄し釘付けにしたこと。

それで何が得られるかといえば、単純にはわからないということが分かること。

映画一本観ただけで、女性の立場からすべてが見えたわけではないのだと伝えている。

タイトルのロスト・ガールとは誰だったのか。すべてが曖昧です。

もちろん迷子になったビアンカ、もしくはエレーナかもしれません。大きな家族の中に若くして結婚し消えていったニーナかも。

それとも、回想シーンで語られるように難しい母を持ちそこから逃れてきたレダ?結婚してから母になり消えた一人の女性としてのレダ?

ギレンホールが残す疑問は作品を観た私を掴んで離しません。このグリップこそ、レダをはじめ女性が抱え込むものなのかもしれませんね。

これが初監督デビューとして恐ろしすぎると思う映画。ぜひNETFLIX加入されている方は観てほしいですね。

ちょっと長くなってしまいましたけれど、今回の感想はこのくらいになります。

最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。

ではまた。

コメント