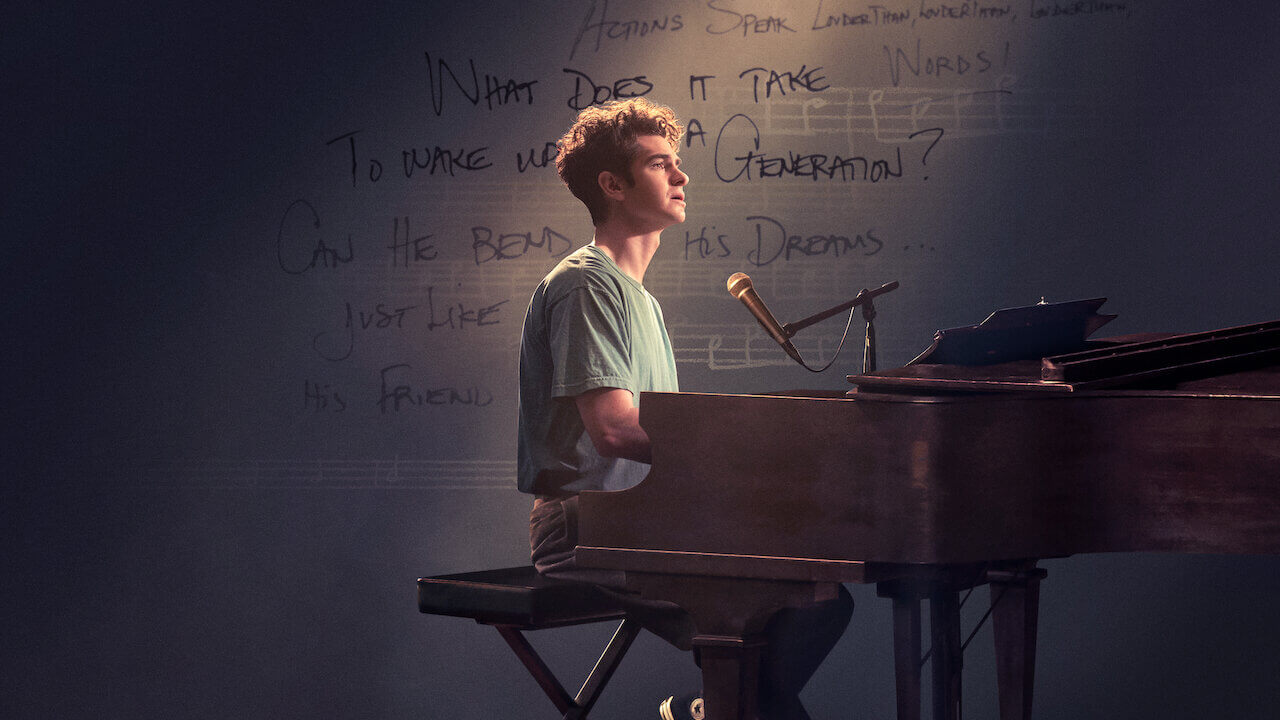

「Tick, tick… BOOM! : チック、チック…ブーン!」(2021)

作品概要

- 監督:リン=マニュエル・ミランダ

- 脚本:スティーブン・レヴェンソン

- 製作:ブライアン・グレイザー、ロン・ハワード、リン=マニュエル・ミランダ

- 音楽:ジョナサン・ラーソン

- 撮影:アリス・ブルックス

- 編集:マイロン・カースタイン、アンドリュー・ワイスブラム

- 出演:アンドリュー・ガーフィールド、アレクサンドラ・シップ、ヴァネッサ・ハジェンズ、ロビン・デ・ジェズス、ブラッドリー・ウィットフォード、ジョシュア・ヘンリー 他

ミュージカルの楽曲担当として「ミラベルと魔法だらけの家」を手掛け、また「イン・ザ・ハイツ」などでは楽曲の他出演もし、まさにミュージカル分野で大活躍するリン=マニュエル・ミランダが、初監督デビューを飾るミュージカルドラマ。

名作舞台「RENT/レント」の生みの親である作曲家ジョナサン・ラーソンの伝記映画であり、今作自体は彼が「RENT/レント」を上映させるためのプレゼンを行うという内容。

主演は「アメイジング・スパイダーマン」や「沈黙 サイレンス」などのアンドリュー・ガーフィールド。

またラーソンの恋人役には「Love, サイモン 17歳の告白」などのアレクサンドラ・シップ、「バッドボーイズ フォー・ライフ」などのヴァネッサ・ハジェンズやロビン・デ・ジェズス、ブラッドリー・ウィットフォードなどが出演。

今作はNETFLIX製作となり、基本的には配信での公開になります。AFIではプレミアが行われていたようで、日本でも一部の劇場での限定公開もありました。

リン=マニュエル・ミランダが監督デビューということでタイトルは何となく聞いていましたが、映画館へは行けず。今回はNETFLIX配信での鑑賞となります。

「Tick, tick… BOOM! : チック、チック…ブーン!」NETFLIX公式ページはこちら

~あらすじ~

1990年代、劇作家志望のジョナサン・ラーソンは焦っていた。

彼はもう数日で30歳を迎える。しかしこれまで全く舞台上映をできておらず、劇作家としていつ成功できるのか見えないのだ。

彼が今現在入魂の一作として作り上げている舞台劇があり、そのプレゼンワークショップの開催は取り付けた。しかし、肝心のパートに使う歌がまだ出来上がっていなかった。

恋人が仕事をするためにNYCを離れようとしていたり、夢をあきらめて広告会社に勤めて成功している友人との関係性に関してもラーソンを悩ませている。

ほとんどの偉大な作家は20代に素晴らしい功績を残している。自分に残された時間はあとわずか。

ワークショップまでにラーソンは歌を完成できるのか、そして劇作家としての成功を掴むことはできるのか。

感想/レビュー

背景に関して

まずもって私自身舞台劇、ブロードウェイとかに全然詳しくない人間ですので、誤っているかもしれませんが作品についてまとめておきます。

ジョナサン・ラーソン氏が作った順であげると

- ①「スパービア」

- ②「チック、チック、ブーン!」

- ③「RENT/レント」

となります。

今回の映画は②になりますが、②の内容自体は「①を四苦八苦しながら作っている」というものになっており、ちょっと入れ子的ですね。

しかも、①は公表されず、②は③が大成功したあとに遅れて公開されたということになっています。

ですのでなんとなく③の大成功とこの後ジョナサン・ラーソン氏が死去することまで含めて知っているような前提があることになります。

という背景自体は作品を観た後に調べてみただけなのですが、実際にこれだけ見ると、果たして①②③すべてをしらなくて本当に楽しめる者なのか疑問がわくかもしれません。

映画ファンであれば、クリス・コロンバス監督が③を映画化しているのだけは知っていたりいなかったりでしょうけれど。

舞台「RENT/レント」を知らなくても楽しい

結論から言えば完全な無知識状態で、私のように観ても全然楽しむことができる映画になっていると言えます。

その大きな理由としては、この作品をただの今は亡き作家へのラブレターにしたり、隠された名作の復元に留めず、ジョナサン・ラーソンの込めたハートを、むき出しのままに描いたからと思います。

ここに描かれているのは、若者のクオータークライシス。20代後半からおおよそ30前半頃にかけて感じる、人生の焦りや振り返りだと思います。

これは劇作家だとか、芸術家志向だとかは一切関係のないものだと思います。

確かにラーソンは過去の偉大な作家たちを見ながら、20代に何か形を作らなければ、キャリアはおしまいだということから焦っているのです。

しかし、それは今2020年代においても、いつの時代においても、このくらいの年齢の若者には残酷にも響くものであると思うのです。

3つの時限爆弾

とにかく時間がない。

これが一番初めにしっかりと明言される。

一つはもちろん、メインの話に関わる、舞台劇の重要な歌が完成しないこと。ここだけでも十分にサスペンスフルになっていますが、さらに2つの時限が重なります。

うち1つが超エネルギッシュな宣言となる楽曲「30/90」において叫ばれる、あと数日で20代が終わること。

多くの先駆者や偉大な作家はこの年代に必ず功績を残している、だからラーソンは焦る。

ここにおいて普遍的な焦りと言えます。

ちょうど私自身も年齢で言えばラーソンと重なるあたりにいるということもあるので痛感します。

学校を終えて働き数年。周囲はもう全然ライフステージがバラつきます。

すごく成功して裕福な人、家庭をもつ人、好きを仕事にした人。その中で自分の”何も成し遂げていなさ”を実感もしくは意識はする人がほとんどかと思います。

クオータークライシスなんて言われるこの人間なら誰でも陥ることのある現象を、包み隠さずに不安だ、焦る、恐ろしいと言葉にするわけです。

共感をしつつ、ラーソンが果たしてワークショップで成功し、キャリアが開かれるかもまた時限装置なのです。

そして最後に、これはミランダ監督がラーソンへの愛も込めているためにある仕掛け。彼の死への時限です。

時計の針の音は迫りくる30代も示しながら、同時にラーソン死へのカウントダウンでもあるわけです。

ここで構成上、ラーソンを知らなくても迷わないようにしている。

初めと最後をアレクサンドラ・シップのナレーションで行い、ちゃんと彼が若くして、自分の成功も知らずして亡くなってしまうことを伝えているんですよね。

だから3層に折り重なる時限爆弾を認識しやすくなっていて、観客の知識レベルに関係なく、ドラマの理解を揃えてくれます。

これだけでもすごく丁寧で整理された構成と普遍的な題材による誘引に成功していますが、ミランダ監督はひたすらにラーソンへの敬意と愛を見せています。

これはミランダ監督がラーソンから受け取ったもの、彼にとってのラーソンの存在を描いている映画だと思うのです。

物語の帰結に見えるラーソンの残すもの

まるで本当に90年頃にラーソンが行ったステージの録画のような画質とテイストで挿入されるステージの映像。

もちろんこれはアンドリュー・ガーフィールドが演じているわけですが、ラーソンの死よりも彼が貫いた芸術と彼の生を蘇らえらせたのです。

なんとなく、時限装置の1つだったと思うのが電気です。

「イン・ザ・ハイツ」でも街の停電が大きなシーンとして挿入されますが、今回もラーソンの部屋が作詞中に停電。電力を完全に止められてしまいます。

これは時間切れやある種の死を思わせるのですが、ここでラーソンは諦めずにロウソクを灯す。

この行為が私的にはすごく良かった。

真っ暗かも知れないし、いつ死ぬかはわからない。ただ、いつも創作を続けること。

ワークショップの大成功で終わらない。才能を認められて終わらない。

この作品の物語の帰結は、次の創作に取り掛かろうというところです。安易な成功や才能の認知がゴールとして設定されません。

これこそ、ミランダ監督がラーソンにもらった宝物なのかもしれません。

やや舞台的で映画らしさが薄い部分がある

さて、大まかには賛ですが、気になった点もいくつかあったので最後に。

全体において映画なのかステージショーなのか曖昧だったことです。

全編がどこか舞台上の演出をスクリーンに投影したようなちょっと小さい印象も受けました。

スケールを出せばいいということでもないですが、映画とする上での混乱があります。

途中でラーソンのアパートでのパーティがありますが特に気になった点です。

ミュージカル映画であると、映画の中の世界にミュージカルパートが存在し、それは登場人物たちにはミュージカルとは認知されないのですが、ここでは認知せずに行っているのか、はたまた本当に友達同士で歌っているのか曖昧です。

区引きが弱かったように思えました。

鼓動がチック、チックと鳴る限り創作をする

しかし全体にアンドリュー・ガーフィールドの演技が支えた気もします。

舞台的な演技もできるし、もちろん映画の演技もできる。ずっと舞台芸術に取り憑かれている作家という印象もしっかりでしたし。

アンドリュー・ガーフィールドはほとんど歌唱経験はなく、今作の準備期間も1年だったということで、その点もすごく評価されてほしい作品。

ラーソン自身は自分が成功する瞬間を迎えることはできませんでした。

しかし、彼は折れずに次を書き続けた。

才能がなかったとしても、時間切れになってしまったとしても。

鼓動がチック、チックと鳴る限り創作をする。

よくまとめられていて普遍的、かつミランダ監督の超個人的なラブレターでした。

劇中にラーソンのある種目標であり比較として登場し、実際彼に目をつけてくれるミュージカル界のレジェンドがソンドハイムですが、彼が27歳で「ウエスト・サイド・ストーリー」を作詞してるんですよね。

今度スピルバーグ監督によってそれが再び映画されて蘇るのもまた面白い偶然でしょうか。

過去の個人が、その創作が映画という媒体で繋がる。

背景を知らずにもすごく楽しめる作品なのでおすすめ。

でも特定の人には刺さり方が痛すぎる可能性もあるので注意しましょう。

というところで今回の感想は以上。

最後まで読んでいただきどうもありがとうございました。

ではまた。

コメント