作品解説

名匠ウォルター・サレス監督が、16年ぶりに祖国ブラジルにカメラを向けた本作は、軍事独裁政権下で消息を絶ったルーベンス・パイヴァと、その行方を追い続けた妻エウニセの実話に基づく物語。

サレス自身、幼少期にパイヴァ家と親交を持ち、この記憶を喪失と沈黙をめぐる私的な問いとして丁寧に掘り起こす。

自由を奪われ、言葉を封じられてもなお、声を上げ続けた女性の姿を、美しく力強い映像で永遠の記憶として描き出します。

キャスト

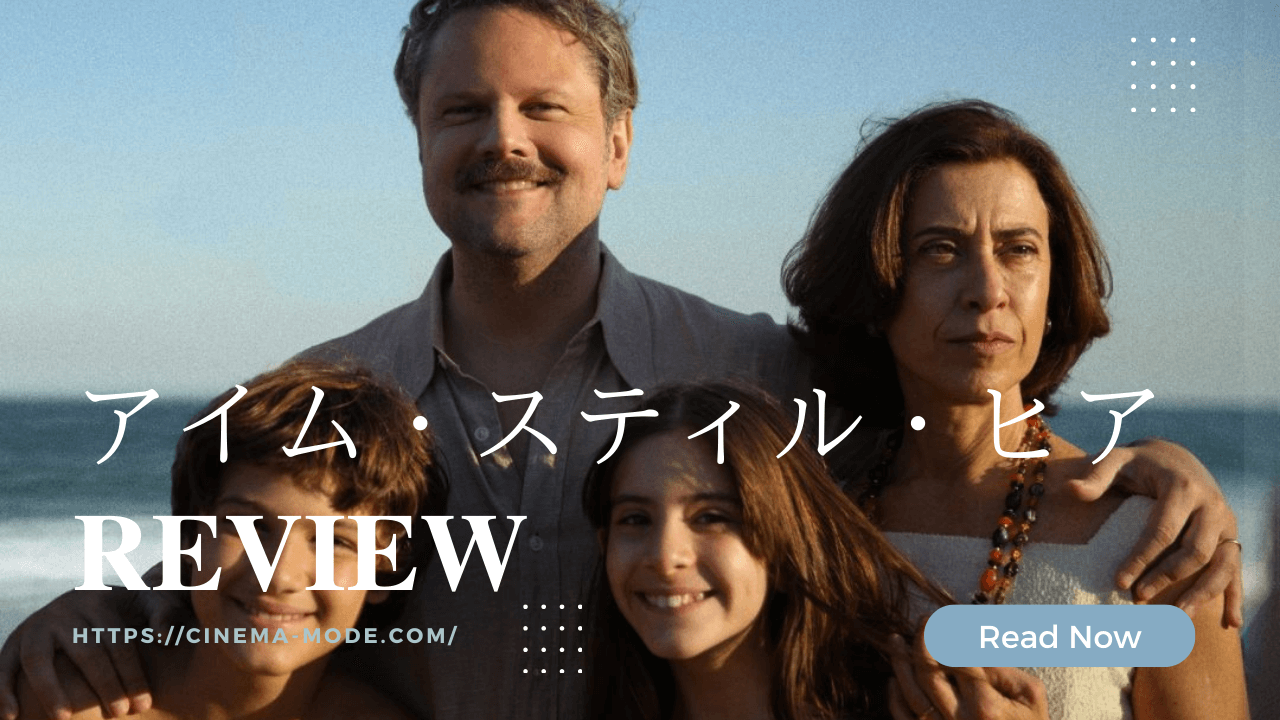

- フェルナンダ・トーレス … エウニセ(サレス作品常連の名優)

- フェルナンダ・モンテネグロ … 老年期のエウニセ(「セントラル・ステーション」主演、ブラジル人初のアカデミー主演女優賞候補)

受賞歴

- 第97回アカデミー賞® 国際長編映画賞 受賞

- 第97回アカデミー賞® 作品賞・主演女優賞・国際長編映画賞 ノミネート

- 第82回ゴールデングローブ賞 主演女優賞(ドラマ部門)受賞

- 第81回ヴェネツィア国際映画祭 脚本賞 受賞

ちなみに今作は世界的にも非常に高い評価を受けていますが、ブラジル本国では一時きょきゅうせいりょくによるボイコット活動もあったそうです。

しかし、それを押しのけるレベルでの評価と支持を得て、結局は興行収入も記録的なものになったとのこと。

日本での公開も遅くなりつつこうして実現されて良かったと思います。公開された週末に行くことはできなかったのですが、ちょうどお盆時期で休みを取ったのもあっ少しだけ後追いで鑑賞してきました。

かなり劇場が混んでいてほとんど満員状態での鑑賞でした。

~あらすじ~

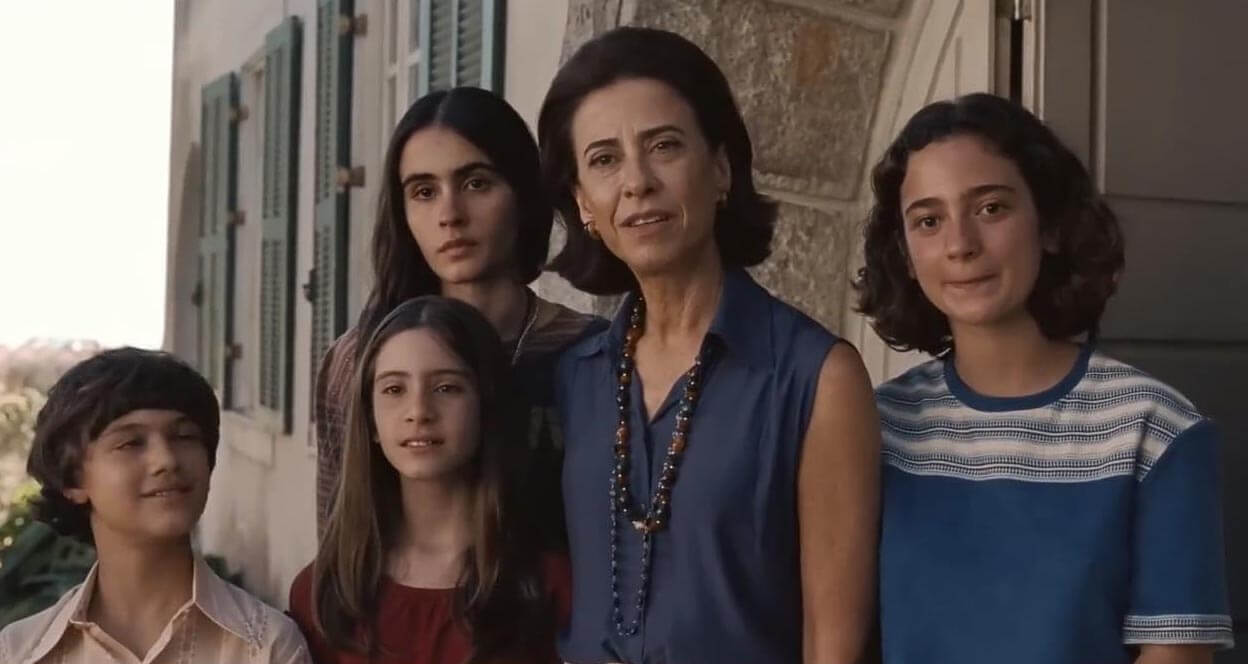

1970年代、軍事独裁政権下のブラジル。元国会議員ルーベンス・パイヴァと妻エウニセは、5人の子どもと共にリオデジャネイロで穏やかな日々を送っていた。

しかしスイス大使誘拐事件を契機に、軍の抑圧は一気に市民へと広がり、生活は一変する。ある日、ルーベンスは軍に連行され、そのまま行方不明となった。

突然、最愛の夫を奪われたエウニセは、必死に行方を追うが、やがて彼女自身も拘束され、過酷な尋問を受ける。数日後に釈放されても、夫の消息は依然として闇に閉ざされたままだった。

それでも彼女は諦めなかった。沈黙と恐怖の中で、ただ夫の名を呼び続ける――。

自由を奪われ、絶望に打ちひしがれながらも、エウニセの声はやがて時代を揺るがす静かな力となっていく。

感想レビュー/考察

政治や暴力の惨禍を描くのではなく、残された家族の姿を描く映画

題材と主張と。

機能を果たさなくてはいけないタイプの映画で、そのメッセージが先行してしまうことによってもはや人物も物語も、主張するための媒体であり添え物になってしまうことがあります。

いわば消費物とされてしまうことや、搾取的な使われ方をするということです。

私はその手の映画が非常に苦手ですが、今作は真逆。

中心にいるのはエウニセで、もちろんそこにはブラジルの軍事独裁政権と彼らが行った非道な誘拐訪問そして殺人が横たえられてはいます。

しかし、この映画は徹底してそれらを直接描こうとはしない。描き続けてカメラが追いかけるのは、夫を失った妻、父を失った子どもたち。

終始彼らのドラマに完結させ、そして誰しもを一人の完全な人間として映し出していくその姿勢、真摯さに感服です。

思い出のような家族描写に寄り添う、軍用ヘリの不穏な存在感

全体の構成とバランスが見事だからこそ、個人を消費しませんが、作品はその感覚を最初から宣言します。

それは水の音が聞こえるOPです。

まだスクリーンは黒に塗りつぶされている中で、水の音が聞こえ、そして轟音とともに軍用ヘリのプロペラ音楽鳴り響く。

視界が開けると、そこには主人公エウニセが海水浴をしている姿が映ります。彼女の頭上を、大きな軍用ヘリが飛んでいったのです。

エウニセの目線を追うようにカメラが移動すると、そこには海水浴場で楽しむ多くの人々が映し出されます。

砂場でポップスターの話をするティーンたち、バレーボールで遊ぶ姉妹、迷い込んでくる野良犬。日焼け止めにコカ・コーラを塗ってる女の子たち。

リオ・デ・ジャネイロの12月、クリスマスのシーズンの輝きが眩しいOP。

しかし、軍用ヘリを画面に入れることで、この時代が独裁軍事政権下であることと、こんなにも日常と隣り合わせに軍による恐怖が存在することを表しています。

この隣り合う不安と恐怖が、絶えず作品を包みこんでいる。

そのバランスが、記録や語りではなく思い出として映される家族の美しさをあまり邪魔はせず、しかし大きな存在として置かれているのが見事なのです。

全体の色彩がイエローがかるような、柔らかさのある撮影。

色彩はミドルかアッパークラスのエウニセと家族のシーンでは鮮やかさも持っていて美しく、しかし尋問のシーンや軍関係者のシーンでは荒涼としています。

元々がエウニセの息子による本を原作としているためか、実録映像的なエッジとか生々しさはないのです。

むしろ、回想シーン的な朧気さや美しさと温かみがあります。全体の撮影面でもとても見応えのある作品だと思いました。

フェルナンダ・トーレスが体現する、エウニセの気高さと生き抜く力

背景に恐ろしさを持ちながら、大きな転調もする作品の中で、どこにいても何を纏っても、エレガンスが醸し出されるのは、フェルナンダ・トーレスの魅力ですね。

彼女が演じるエウニセのデュアビリティというかレジリエンスというか。生き抜く力、しかも気高く行きていく力が見ていて本当に愛しくなります。

ボロボロに追い込まれていってもおかしくない。

奪われた夫について分からないまま。軍の監視が続く。そして経済的にも追い込まれていく。

OPで家族で囲んだレストランが再び出てくるシーンが強烈に胸が痛かった。

夫がいなくなり、娘も一人留学して、家族が小さくなっている。

そんな中で子どもたちから目を離したエウニセが視線を向けるのは、父と母、子どもたちがそろい笑う家族の姿。

かつての自分の家族を重ねてみるとエウニセも心砕かれる思いでしょうに、それを子どもたちに見せず。

被害者像ではなく“強き母”を描く──ウォルター監督の選択

ルーベンスの誘拐や軍事政権の凶行だけにフォーカスを置くなら、もっと惨たらしくも描けますし、エウニセをもっともっと被害者として描き込めたと思います。

でもここでウォルター監督が描いたのは、”強かった母。諦めず気高く生きた母。”そういった美しい姿とそれを見た思い出なのだと感じました。

今作はその母の姿を追いかけつつ、かなり大胆なタイムジャンプを2回行います。

時代をぐっと飛ばして90年代。成長した娘の視点で始まり、エウニセが活動家として生きたことと、ついにブラジル政府がルーベンスの死亡証明書を出した時点にジャンプします。

ただここも、すごくバランスがいいというか。好きです。

活動家としての転機ですし、やっと独裁政権下での不透明な顛末が判明したシーン。でも歴史資料的な描かれ方ではない。

妻として母としての姿が見えていてすごくいいと思いました。

さらにウォルター監督は子どもたちの会話を入れました。いつ、父が帰らないと感じたか。きっと感じ取りつつ会話しなかったこと。幼かろうが、子どもたちも繊細にそして残酷に現実が見えていることを描き込んだのです。

世代を超えて紡がれる記憶──母から娘へ、そして観客へ

最後のシーンでは2014年までジャンプ。そこにはほとんど認知機能も弱くなってしまったエウニセがいて、フェルナンダ・モンテネグロが演じている。

フェルナンダ・トーレスの母であり名優の登場も嬉しいですが、まさに世代を超えているっていうのがこうして表現されているのもおもしろい演出です。

忘れてしまったような母も、独裁政権当時の映像に反応し。そしてラストは、あの海辺でのようにまた家族写真で締めくくっていく。

悲痛なブラジルの歴史を描きつつ、底にある日常と強烈な腐敗と圧政の影は現代も似たようなものである恐ろしさ。しかし、それをとても完成された人間ドラマと、家族の物語、美しくもある記憶としてまとめ上げた素晴らしい作品でした。

非常におすすめですので、ぜひ劇場へ。今回の感想は以上。

ではまた。

コメント