作品解説

- 監督:グレッグ・クウェダー

- 製作:モニーク・ウォルトン クリント・ベントレー グレッグ・クウェダー

- 製作総指揮:テディ・シュワルツマン マイケル・ハイムラー コールマン・ドミンゴ ラウル・ドミンゴ ラリー・カラス ラリー・ケリー ナンシー・シェイファー クラレンス・マクリン ジョン・“ディバイン・G”・ウィットフィールド

- 原案:クリント・ベントレー グレッグ・クウェダー クラレンス・マクリン ジョン・“ディバイン・G”・ウィットフィールド

- 脚本:クリント・ベントレー グレッグ・クウェダー

- 撮影:パット・スコーラ

- 美術:ルータ・キスカイト

- 衣装:デザイラ・ペスタ

- 編集:パーカー・ララミー

- 音楽:ブライス・デスナー

- 出演:コールマン・ドミンゴ、クラレンス・マクリン、ショーン・サン・ホセ、ポール・レイシー 他

実在の更生プログラムをもとに、無実の罪で収監されたひとりの男性と受刑者たちとの交流を描いたヒューマンドラマ。舞台となるのは、アメリカ・ニューヨーク州にあるシンシン刑務所。全米でも屈指の厳重な警備体制を誇るこの施設で実際に行われている、受刑者のための演劇プログラムを題材に、実話をもとに映画化されました。

主人公ディヴァイン・Gを演じるのは、「トランスフォーマー:ビースト覚醒」や、「ラスティン ワシントンの『あの日』を作った男」でアカデミー賞にノミネートされたコールマン・ドミンゴ。

本作でも第97回アカデミー賞の主演男優賞にノミネートされ、2作品連続での快挙となりました。また、共演者にはシンシン刑務所の元受刑者で、実際にこの演劇プログラムに参加していた俳優たちが多数出演しています。

監督は、「ザ・ボーダーライン 合衆国国境警備隊」などで知られるグレッグ・クウェダーが務めています。実体験に基づいた物語を通して、人間の再生と絆の力を丁寧に描いています。

今作は前評判が非常に高かったですし、コールマン・ドミンゴは好きな俳優の一人のため楽しみにしていました。公開週末に早速鑑賞。人はそこそこの入りでした。

〜あらすじ〜

アメリカの厳重警備が敷かれた矯正施設シンシン刑務所。

そこで演劇を通したセラピー団体に参加し、全体の運営にも関わってるディヴァイン・Gは、無実の罪で何年も服役させられており、自身の再審に向けて準備を進めていた。

一方で、その演劇団に新たな加入者が来た。

ディヴァイン・アイと名乗る男は、刑務所内でも問題児であり、収容者から金を巻き上げるなどしているが、懲罰房で呼んだ小説に感銘を受けて、劇団に参加したいと決めたのだ。

新たな劇を決めて準備を進める劇団員たちだったが、怒りの感情を抑えきれないディヴァイン・アイはメンバーと衝突。

Gは彼を献身的に支えようとする一方で、自身の無罪の証言を提出した再申請が迫っていた。

感想レビュー/考察

刑務所映画の歴史に新たな風

実際の受刑者たちを招き、再現ドラマの要素を持ちながら映画化されているのは、芸術による癒し。

人生の方向性を変えるタイミングはいつでも、誰にでもあって、そこで芸術が助けて解放してくれる。そんなメッセージを静かでも美しく届けてくれる作品でした。

刑務所を舞台にした映画としてはその歴史は長いと思っています。

そこには脱獄映画も体制に反抗する意味合いが含まれる作品も、無実の罪を背負わされたものの解放もあり、スリリングな作品からエンタメに寄った作品もあります。

ただ、私としてはそういった系譜のどこにもよらない、また新しいタイプの、刑務所を舞台にした映画が生まれたと感じました。

無実の主人公のゆくえ・・・ではない

今作は主人公ディヴァイン・Gが無実の罪で投獄されています。彼は自分自身の潔白を示しここから出るために努力する。法を学び、自力で自分の無実を証明する証言を集めて、書類を作って再審のための新星までしているのです。

でも、それも大きな要素ではあるけれど、彼の無実が証明されるかどうかが主眼にはないのです。

この作品で観ていくのは人の魂の解放とか、人が人らしさを取り戻していき、社会に繋がっていくこと。その美しい過程であると思います。

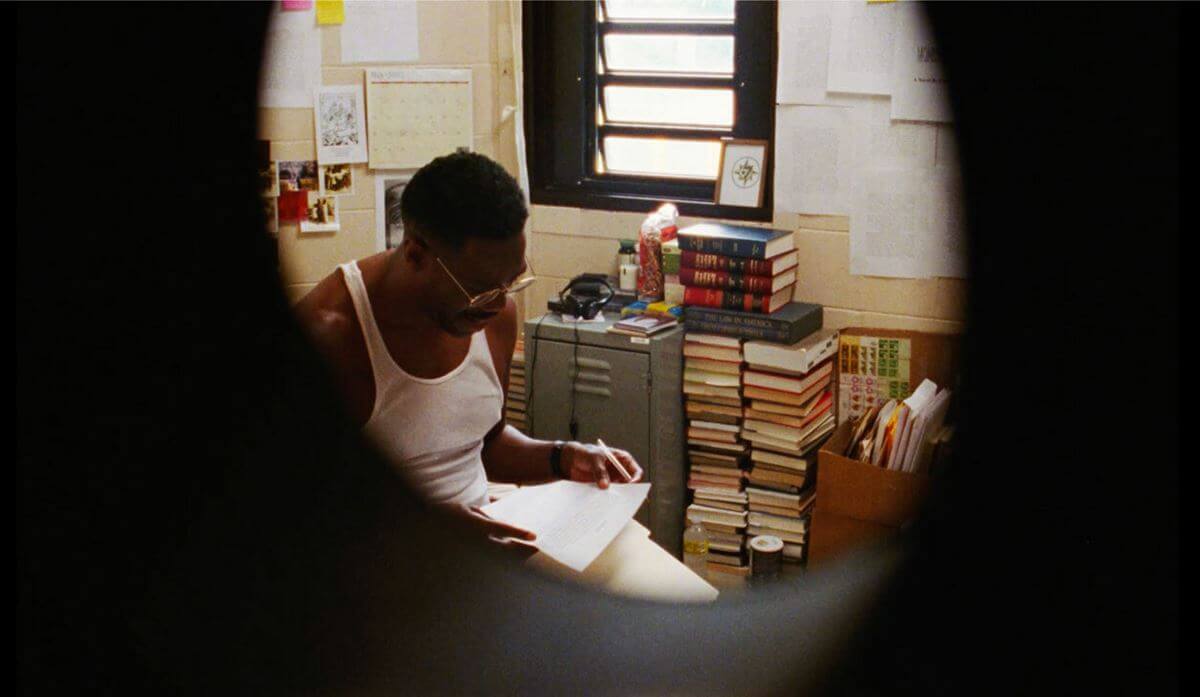

舞台となる収容施設を見ていくと、撮影はスクエアライクな画角で刑務所の中を捉えていく。OPこそ、よくある刑務所ものっぽくて、窓際に並べられた受刑者たちがいてとても重苦しく、そこで荒々しい看守が一人の受刑者に突っかかります。

でも、このような見せ方は実は少なかったと感じますね。

美しい外、登場人物を閉じ込めるレイヤー

実際のシンシン刑務所内ではもちろん撮影ができなかったために、別の施設をロケ地として選んでいるようですが、外側の撮影は本物のシンシン刑務所を使っているようです。

特徴的な列車が通る線路沿いの風景、木々や空など、素朴ですが美しい風景も多いものです。

そして刑務所内の部分でも、刑務所映画でよくあるような食堂、シャワールームや中庭といった要素がほとんどなく、むしろ多くの場面はみんなで集まる広い部屋や実際に練習する舞台だったり空間的には広い。

それでも、ディヴァイン・Gやマイク・マイクが入っている個室を映せば、その空間的な閉鎖間や苦しさはあります。

閉鎖間に関しては視覚的には、ディヴァイン・Gがよく眺めている窓があります。鉄格子がハマっていて、金網が視界を遮る中で、一つだけ小さな四角い枠があり、そこから彼は手を伸ばす。外の自由を求めるように。

様々な登場人物を、何かの扉の窓枠越しであるとか、手前にもう一つレイヤーを置いて撮影するシーンも多く、そういった点での彼らの閉じ込められている感覚を演出していました。

後半にマイク・マイクとディヴァイン・Gが話すシーン。カメラの切り取り方では二人とも同じ空間にいるかのように映されながらも、パッとカットが変わると部屋の外が映り、非常に狭苦しい廊下とそれぞれの監房のドアが映される。

ショックな演出で、監禁を見せつけます。

人から尊厳を奪い管理する刑務所で、自分を取り戻すための演劇

そんな彼らの身体が閉じ込め圧れている中で、心の解放を描く。

それが舞台演劇。もともと演劇教育というようなカテゴリは存在します。こども演劇プロジェクトN.G.Aによれば演劇を通して他者理解や自己表現が磨かれるとされています。

これが受刑者たちにどのような効果があり、なぜ必要なのか。

それは刑務所のシステムにあると思います。刑務所は個人を示す言葉をはく奪し、記号化し、無力化することで少ない人員で多くの人を管理・コントロールします。

ですので、受刑者を番号で呼ぶことになり、それは彼らから個人名つまりアイデンティティを奪うことになる。みられるのは、人種や有罪であること、そういったレッテルだけ。

自分自身が誰なのか薄まっていき、言葉は尽きていくので乱暴に、そしてそれは行動にも出てしまう。

ただ、演劇ではその自己紹介のシーンやオーディションの場面でもわかるように、今一度自分が誰なのかを他者に語ることになります。

演じることで他者を理解する

そして、そのうえで今度は自分とは全く異なる人間を演じるため、他者を深く理解していくことになるのです。

私としてはこの、自分自身の理解の手助けになるという演劇教育は、刑務所映画でもあまり見なくて新鮮ですし、そして実話としてその効果が上がっているというのも本当に素晴らしいことだと思いました。

元受刑者で本人役を演じながら、作中でも、そして現実でも素晴らしい俳優として力を上げているクラレンス・マクリン。

Vougeによる彼へのインタビューでも、

という言葉が出ています。

RTAプログラム参加により、再犯率も大きく減少

自分自身を名乗ること。他者を名乗ること。それによりコミュニケーションは生まれて、人は再び社会と繋がっていける。

このRTA(Rehabilitation Through the Arts)は実際に効果を上げていて、アメリカの一般的な再犯率は60%なのに対して、プログラムを経験した方たちは再犯率5%という驚異的な記録を持っています。

二人の男たちの友情

このような取り組みを映し出しながらですが、主軸となるディヴァイン・Gとディヴァイン・アイの友情の物語でもある。

もともと芸術なんて信じていなくて、綺麗ごとだというアイ。怒りに飲まれてしまい、それが態度にも出ていた彼は、結局塀の中にいるという事実に苦しんでいく。それでもGは彼を見捨てずに様々な助けをします。

お互いの家族のこととか、子どものことを話しあい”刑務所の中の荒くれ、ギャング”、”RTAのメンバー、無実の男”、そういった枠を超えて個人としてつながり始めるのです。

演劇が言葉を扱うがゆえに、言葉をもって互いの関係性を示すのも巧いところ。名前、そしてNワードなのか、”相棒”とよぶのか。Gの影響でアイは確実に救われている。

だから、逆転する構造に胸打たれます。

Gはやっと集めた証拠で再申請を測る。それがあっさりと棄却される。しかも、「更生しているようなルックも、RTAで身に着けた演技力か?」なんて聞かれる。あれはキレそうになりました。ふざけるな。

冷酷なシステムとの対話では、面接官とGが一緒の画面に映ることはないカットバックの残酷さもあり、そして顔へのクローズアップショットがとどめを打つ。

最も親切で聡明なGが絶望し、自らRTAを否定するほどの限界を迎えるのは観ていてとてもつらかったですね。

でもそこで今度はアイがGを支えることになります。中の世界でも外の世界でも、そこに仲間がいる。

出所することになるGを出迎えてくれるアイ。

二人で乗ってい走る車内の映像。再び世界に出たGの顔は車の窓ガラス越しに映されます。その反射には非常に美しい青空が広がる。

そしてこれまでとは違い、ついにGの前にあったその窓ガラスというレイヤーは取り払われる。解放。

素晴らしい演者と実話の力強さ、人種や偏見などの問題を内包した上で、芸術が人を救っていく美しさをたたえた作品です。エンドロールで流れるLike a Birdもすごく良かった。

非常にお勧めで、公開規模は小さいですが見逃してほしくない作品です。

今回の感想はここまで。ではまた。

コメント