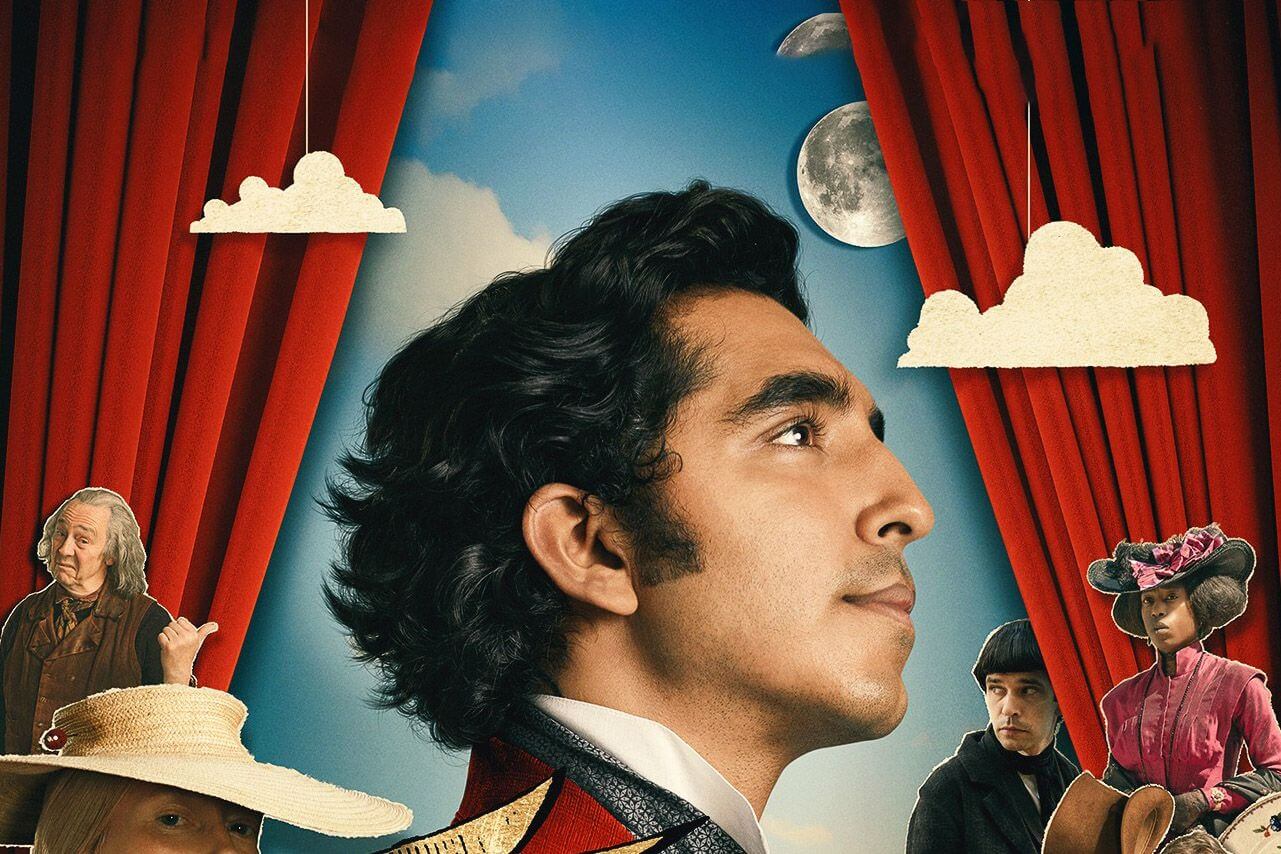

「どん底作家の人生に幸あれ!」(2019)

作品解説

- 監督:アーマンド・イアヌッチ

- 脚本:アーマンド・イアヌッチ、サイモン・ブラックウェル

- 原作:チャールズ・ディケンズ『デイヴィッド・コパフィールド』

- 製作 アーマンド・イアヌッチ、ケヴィン・ローダー

- 音楽:クリストファー・ウィリス

- 撮影:ザック・ニコルソン

- 編集:ミック・オーズリー

- 出演:デヴ・パテル、ティルダ・スウィントン、ヒュー・ローリー、ピーター・カパルディ、ベン・ウィショー、アイナリン・バーナード、ロサリンド・イレアザル、ベネディクト・ウォン 他

イギリスの文豪ディケンズの長編小説「デイヴィッド・コパフィールド」を現代に蘇らせるコメディドラマ。

監督は「スターリンの葬送狂騒曲」などのアーマンド・イアヌッチ。

主演は「LION/ライオン 〜25年目のただいま〜」などのデヴ・パテル。その他ティルダ・スウィントンやヒュー・ローリー、ベン・ウィショーなど豪華な顔ぶれがそろっています。

作品は批評面で高い評価を受けていて、つい先日のゴールデングローブ賞ではコメディ部門にてデヴ・パテルが主演男優賞にノミネートを果たしています。

イアヌッチ監督は前作の「スターリンの葬送狂騒曲」は観たことがあり、あちらもかなり楽しかったので今作にも興味がありました。

勉強不足で、ディケンズの原作長編は読んだことがありません。なので映画2時間くらいで話だけ知っておこうという狙いもありました。

またキャストの豪華さも自分の中ではポイントでした。

2019年にトロント国際映画祭でプレミア、その後年内に北米公開されたのですが、日本での公開はだいぶ遅くなりました。

公開してすぐではなく少しあけて観に行ったのですが、このころな情勢の中しかも朝早い回でしたが結構人が入っていました。

~あらすじ~

デイヴィッド・コパフィールドは優しい母と楽しく暖かな乳母ペゴティと仲良く暮らしていた。

しかしある時冷酷なマードストンが母と再婚すると、彼を虐待した挙句ロンドンの瓶詰工場へと送り飛ばしてしまう。

ロンドンでは借金まみれのミコーバーのもとで暮らし、そこから長い年月が過ぎ去った。

青年になったデイヴィッドのもとに、母の死の知らせが届き、彼は母の葬儀にすら自分を呼ばなかったマードストンに怒り狂い、瓶詰工場も出ていき唯一の肉親である叔母のもとへと旅に出た。

そこにはちょっと変わり者のミスター・ディックもいたが、デイヴィッドはついにまた安らぎの家を見つけることになった。

感想レビュー/考察

いつの時代にも語られるべき普遍的な物語

チャールズ・ディケンズによる原作長編小説は、過去にあのジョージ・キューカーも「孤児ダビド物語」として1935年に映画化、そのあと69年にも映画がありますが、その後実に50年間もスクリーンには登場していませんでした。

この作品がディケンズの本の中でどのような位置にいるのかはよくわからないのですが、この長い年月を経ての久しぶりの映画化は、たとえ時代が変わってもこの小説がいつも現在に通じる物語であると証明して見せたと思います。

悲劇と喜劇は紙一重

アーマンド・イアヌッチ監督は彼独自のユーモアを兼ね備えた語りを駆使し、悲劇と喜劇の綱渡りを華麗に披露します。

冷静に考えると児童虐待に労働搾取を経験した主人公がさらに一家はサンまで経験していく物語で、全く陰惨な話にもできるはずですが、もいろんコメディドラマとしてそこかしこに笑いをちりばめ、全体にまとまりある喜劇に仕上げているわけです。

演者たちがみな楽しそうに演じていることもすごく見ていて良い点ですが、どの俳優もやはり繊細さを持ち合わせていると感じます。

だからこそ、そこにあるくやしさや悲しみについてしっかりと伝わってきます。ただ投げやりな笑いで包むのではなく、波乱の人生にドラマ性が感じられました。

一応はデイヴィッド主役であるものの、彼が印象深い人々として記憶し語られるというメタ構造も相まって、それぞれの人物が誇張気味で印象的。

悲しいようだけど滑稽でもある、それを内包するデヴ・パテル

キャストの中でもミコーバーを演じたピーター・カパルディ(「パディントン」のカリーさん)の憎めないけれど絶妙にどうしようもないダメ人間感とか、ヘビ野郎ヒープを演じるベン・ウィショーの気持ちいい気味の悪さとか。

そしてやはり主演のデヴ・パテル。彼はフィジカルに面白おかしいわけではないですが、悲哀と滑稽さを同時進行して出せる感じが素敵で、この感覚が自分にはチャップリンのものに似ている気がしました。

現代の視覚効果技術をふんだんに使って映画構造を深化する

さて、そんなコメディドラマですが、時代のアップデートも感じます。もちろん演者のダイバーシティについては自然に取り込まれていると感じます。(原作のファンであればもしかすると変えないでほしかった部分化も?)

何より、作品においてイアヌッチ監督が選ぶ演出は、まさに現代のものに思います。

そもそもの始まりとして、デイヴィッドが観衆の前で自らの人生を語り始めるという構造になっているうえに、たびたび視覚的に時間や空間の壁を破っていく演出が繰り出されます。

巨大な手がデイヴィッドの楽園であった海辺の家を破壊し、去っていくスティアフォースが部屋から見える。そしてドーラは自らを登場人物として認識してそこから消えていく。

こうした演出については視覚効果技術が向上した現在だからこそできることであり、メタ的なアプローチもおそらく今の時代らしいです。

自分は自分の人生の主人公であり、語り手であり書き手

「僕はこの物語の主人公なのだろうか。」

こんなセリフから今作は始まります。

おそらくデイヴィッドや私たちは主人公でしょうが、それだけではありません。この物語の主人公であり同時に、この物語の語り手でありそして書き手なのです。

私たちは人生の脚本家です。

自分の人生を切り開く力。そして物語を駆使し世界に光を与える力を持つ者です。

現実をどうとらえていくか。どう描くのか。悲劇にも喜劇にも描いていける。そうして産み出した自分自身の物語は、時に嫌な登場人物もいますが、人生を豊かにしてくれる。

人生の全てが物語を紡ぐ糧になりながら同時に、物語は人生を受け入れていくためのプロセスを手助けもしてくれます。

この相互関係が炸裂し優しい安心をもたらすラストがとにかく好きです。

スッゴク楽しい映画なので、是非劇場で観賞を。今回の感想はこのくらいになります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。それではまた次の記事で。

コメント