「天才作家の妻 40年目の真実」(2018)

- 監督:ビョルン・ルンゲ

- 脚本:ジェーン・アンダーソン

- 製作:ロザリー・スウェドリン、ミタ・ルイーズ・フォルデイガー、クローディア・ブリュームフーバー、ジョー・バムフォード、ピアース・テンペスト

- 製作総指揮:ジェーン・アンダーソン、ビョルン・ルンゲ、ゲロ・バウクネット、マーク・クーパー、フローリアン・ダーゲル、トマス・エスキルソン、ガード・シェパーズ

- 音楽:ジョスリン・プーク

- 撮影:ウルフ・ブラントース

- 編集:レナ・ルンゲ

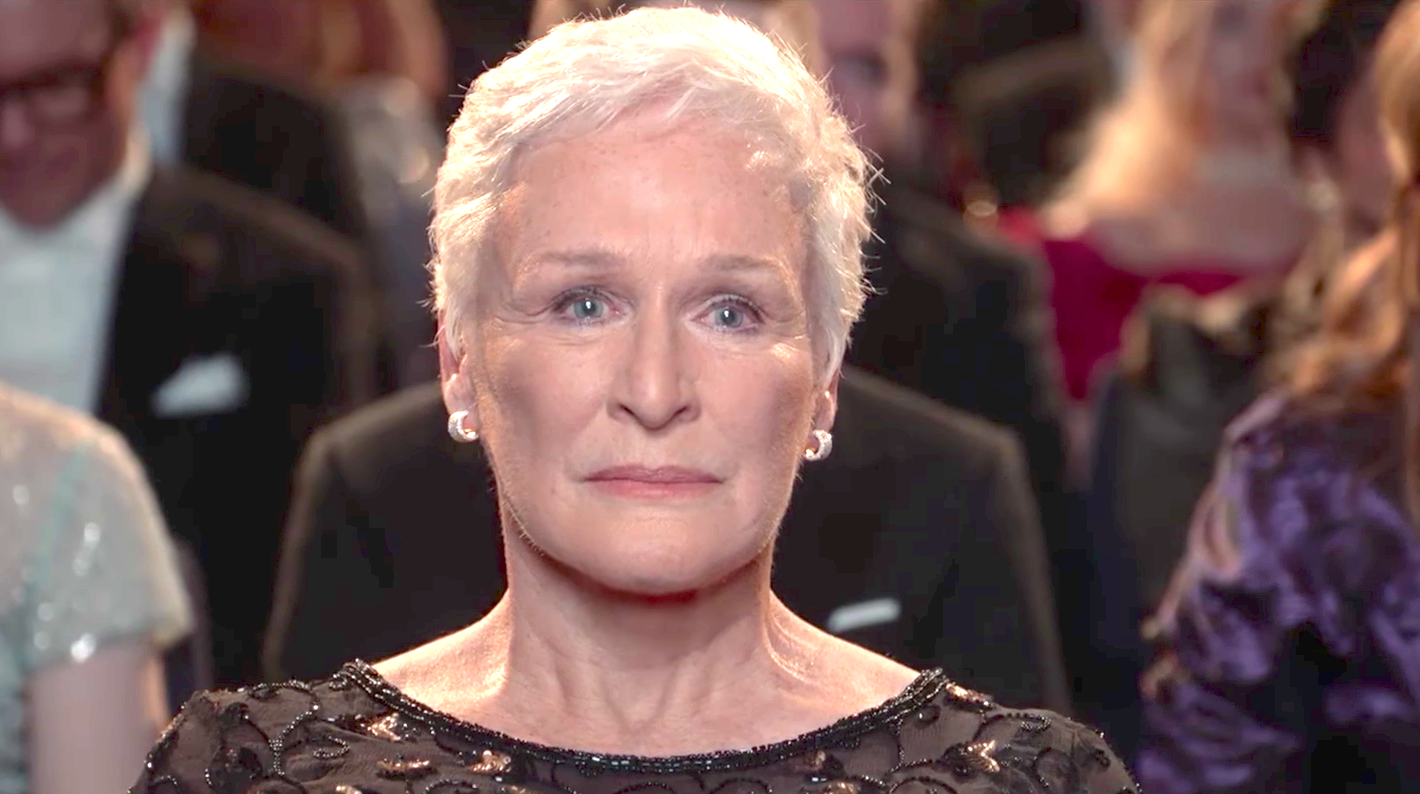

- 出演:グレン・クローズ、ジョナサン・プライス、クリスチャン・スレーター、マックス・アイアンズ、ハリー・ロイド、アニー・スターク 他

スウェーデンのビョルン・ルンゲ監督が贈る、ノーベル賞を題材としたドラマ映画。

主演はグレン・クローズ、また彼女の夫にはジョナサン・プライスが出演。そういえば、編集の担当は監督の奥さんですね。

現時点では主演のグレン・クローズがゴールデングローブ主演女優賞を獲得しており、アカデミー賞にもノミネート、かなりの有力候補といわれています。

私も正直、彼女の演技目当てで観に行ったのですが、じつはそれ以上の嬉しさがありました。公開初日でしたからか混んでいましたけど、うーん、若い客層はいない・・・

ニューヨークにて作家活動をするジョゼフ・キャッスルマンのもとにある夜電話がかかってくる。ストックホルムのノーベルアカデミーが、彼にノーベル文学賞を授与するという知らせだ。

ジョゼフは愛する妻ジョーンと息子のデヴィッドを連れて授賞式のためにストックホルムへと飛ぶ。

しかし、その道中に思わぬ邪魔者、伝記記者のナサニエルがつきまとい、ジョゼフの経歴に関して何かと首を突っ込んでくるのだった。

ナサニエルを毛嫌いするジョゼフに対し、妻のジョーンは温和な態度で接し続け、ある日、ナサニエルはジョーンを誘いバーで一杯飲むことになった。そこでナサニエルが口にするのは、ジョーンが抱え隠し続けた真実に関するものだった。

他の作品を観れていない中での発言としては説得力ないですが、グレン・クローズがゴールデングローブをとり、そして現在アカデミー賞にノミネートされているのは当然だと断言します。この作品を観てください。観ればわかります。

彼女の演技の力はそのすべての力が表情と仕草に込められていて、決してセリフや語りにはありません。グレン・クローズは語りません、見せるのです。

彼女のひとつの表情とっても、ジョーンの中に渦巻く多くの感情がスクリーンを通して伝わってきて、本当に複雑な人物の生を感じ取ることができるのです。素晴らしすぎます。

大きく表情を崩さない、そして叫んだりヒステリックな表現でセリフを言わないのですが、決壊寸前の感情を無理にでもこらえようとするその眼差しや表情だけで、奥底からあふれ出ようとする悲しみや怒り、喜びなどが感じ取れるのです。

グレン・クローズの演技目当てでいいので今すぐ観に行ってください。終わり。

というわけにもいかず、他にもいろいろ言いたいので続けます。

彼女の演技が良いなんて、まあ批評家筋のお話とか、予告に挿入された賞レースの成績を観ればわかるものですが、私が今作を観て驚きと共にうれしかったのは、そのお話の面白さでした。

進めば進むほど、非常に深いところへと潜っていき、出版や小説を書くこと、時代など社会的な要素もうまく絡めながら、同時に、ひとつの夫婦、家族の軋轢と愛情の物語にもなっているんです。

劇中でジョーンがナサニエルに言います。

「私はあなたの思うよりずっと複雑な女なの。」

その通りです。これは陰に押し込められていた妻がついにキレるなんてシンプルな、女性が抑圧されていたお話ではないのです(もちろんそれも含まれてはいますが)。そこが非常におもしろかったです。

女性作家の処遇に関しては、時代性(これは映画界など多くの業界において今も問題となってはいます)もあると思います。

確かにパトリシア・ハイスミスも、「キャロル」を当初男性名で作品を出していたとか聞きますしね。(あれは題材のためかもしれませんが)

女性として名声を得ること、また自分のやりたいことができなかったわけですが、これが単純に夫が悪というニュアンスでもなかったと思います。

OPで「ノーベル賞をとったぞ!」とベッドではしゃぐジョゼフとジョーンですが、中盤初めて本が出版にこぎ着けた際にも、同じように「私たちの本が出版された!」とはしゃいでいますね。

この演出と呼応をみるに、どうしても私は、夫が妻の功績を盗んでいたという構図には見えなかったのです。

むしろ、二人でずっと歩んできている。

確かに執筆はジョーンがずっと行ってきましたが、しかし、そこには夫の存在が大きくあると思います。

夫の男性であるという事実が、ジョーンの作品を世界へ送り出すきっかけですし、また、ジョゼフなしでは、ここまで執筆するという”小説家は書く”、つまり息をすることすらできなかったわけです。

また、皮肉にも思えますが、ジョゼフの度重なる浮気こそ、ジョーンの作品に登場する人物に真実味を与え、怒りを溜め込んだ女性を完成させていた要素とも思えるのです。

(もちろん、浮気は最低です。ってかあの年であのカメラ担当の女性にアタックって、色々スゴいw)

もし女性作家が認められる社会だったら。もし夫が品行方正だったら。

ノーベル賞を受賞するまでの文学界への貢献ができていたかと言うと分からないのです。

ジョーンだけでもなく、ダメなジョゼフもいてこそ、全てがある。

私にはジョーンの怒りが、夫が自分の功績を盗んでいたということより、だらしなさや浮気癖に向いていたと思います。

そういう点では夫婦の愛憎入り交じるドラマ作品なんです。

端からみれば旦那さんに名誉を奪われている、本当の天才は奥さんという物語。しかしそんな”私たちの憶測”はちっぽけです。

決裂しそうになっても、最後は愛してると伝え会う夫婦。二人で紡いできた作家人生。

最後まで観ていて、オープニングのジョーンの顔を思い出します。

電話受けるジョーンのショットは、寝室で同じく受話器をもつジョゼフに比べてとにかく光に溢れていました。

しかし、ジョーンの表情は単純に喜びのものではなかったと思います。最初に観ていて、何でこんな複雑な感情が伝わってくるのか気になりました。そこには何か恐れもあったように感じたんです。

そして見終わってみると、たしかにあの電話はジョーンの功績が認められたものであると同時に、授与という形で、今まで避けてきた、その功績の当事者をどうしても明確にしなければいけない運命の訪れでもあったわけです。

夫婦の関係性を破壊しうるものと直面するからこそ、非常に多様な思いを抱えた表情を見せた。

そしてあんな顔は、グレン・クローズにしかできないと思います。改めて、本当に素晴らしい。

非常に難しく複雑で奥の深い女性、そして彼女が直面することになった到達点であり崩壊の兆しを、グレン・クローズ、見事に演じきっている今作。創作においての奇妙な事実やシニカルともいえる運命においても、とても興味深いお話でおススメです。是非劇場で鑑賞してほしい。そしてできれば、2回観ることで、よりジョーンの心情を繊細に映し出すグレン・クローズが楽しめるでしょう。

今回はこのくらいで。アカデミー賞の発表が楽しみです。観た中でいえばですが、オリヴィア・コールマンも捨てがたいですが、私はグレン・クローズに軍配が上がりますね。

コメント