「人生はシネマティック!」(2016)

作品解説

- 監督:ロネ・シルフィグ

- 脚本:ギャビー・チャッペ

- 原作:リサ・エヴァンス ”Their Finest Hour and a Half”

- 製作:アマンダ・ポージー、スティーヴン・ウーリー、エリザベス・カールセン

- 音楽:レイチェル・ポートマン

- 撮影:セバスチャン・ブレンコー

- 編集:ルチア・ズケッティ

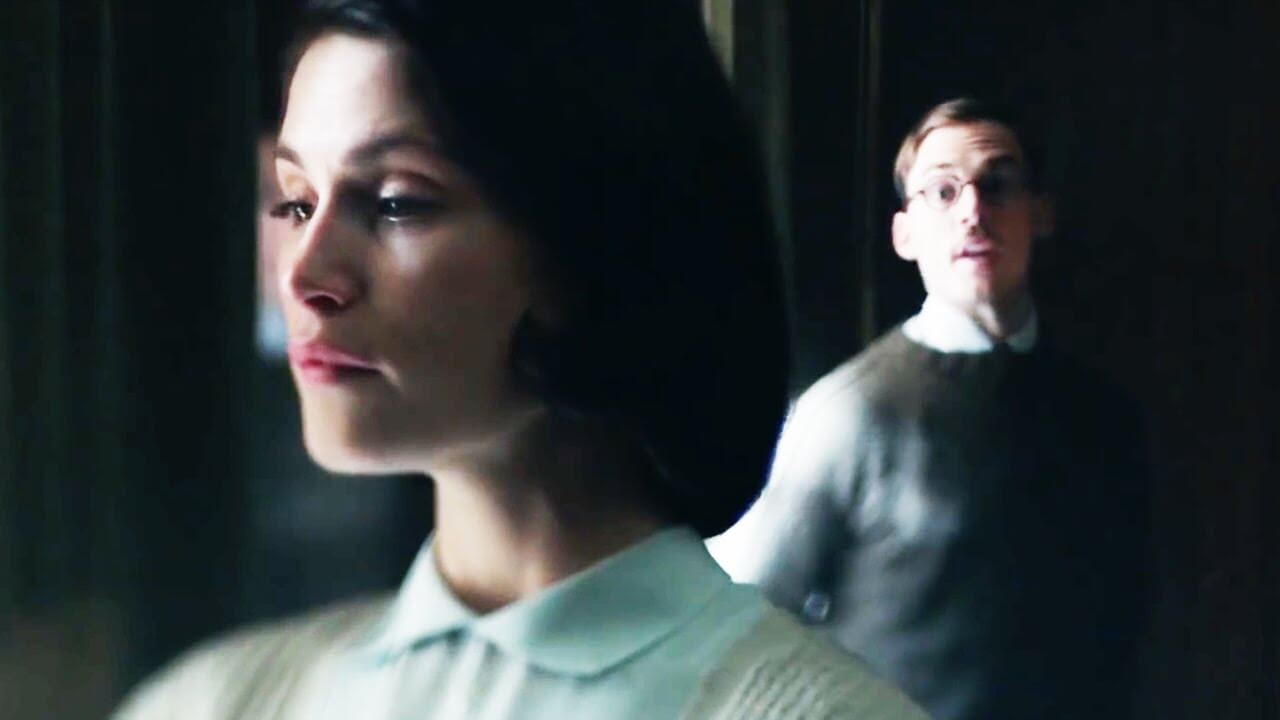

- 出演:ジェマ・アータートン、サム・クラフリン、ビル・ナイ、ジャック・ヒューストン、ジェイク・レイシー、エディ・マーサン、ジェレミー・アイアンズ 他

「17歳の肖像」(2009)のロネ・シェルフィグ監督による戦争ロマコメ映画。

リサ・エヴァンスによる小説の映画化という事です。

第2次世界大戦中に多くあった、戦意高揚プロパガンダ映画の製作を舞台とした作品で、主演の脚本家を「ディストピア パンドラの少女」(2016)のジェマ・アータートンが演じ、同じく脚本家として働く男性を「ハンガーゲーム」シリーズのサム・クラフリンが演じています。

また、今やしょぼくれてしまった名優役としてビル・ナイも出演。

結構前から楽しみにしていたのですが、見るのは公開2週目になってしまいました。それでも席はかなり埋まっていましたね。

映画作りのお話・・・ってことで予想はしていたのですが、ぽろぽろと泣いてしまいました。

~あらすじ~

第2次世界大戦下のロンドン。

ヨーロッパ全土が戦争の渦にのまれていく中で、映画脚本家のカトリンは、イギリス政府の要請からプロパガンダ映画の製作に加わることになる。

女性の視点を入れて国に残る母や娘たちにも行動を起こさせようというのだ。

脚本チームとともに、ダンケルクの撤退戦を舞台にした脚本製作に取り組むカトリン。政治的な紆余曲折に、役者選びや脚本修正。

その上日々ナチスによる空爆もひどくなる一方。

映画製作はメチャクチャだ。しかし、熱意をもって、カトリンはチーム全員で完成を目指す。

感想レビュー/考察

すごく好きな作品。楽しく、観る人をあったかくさせてくれる。

実はけっこう危ないタイプの、クラウドプリージングな作品なのですが、安易なところに落とさない仕掛けが効いていたり、出演者の演技が素晴らしいこともあり絶妙なバランスをとっていると思います。

チャーミングで切ない感覚が素敵でした。

始まってすぐに、この作品がイギリスの戦時下に女性的視点を投入する、まさに作品内の映画とこの作品自体がシンクロした構造だと示されましたね。

カトリンがダンケルクで活躍させたい姉妹がそうされるように、彼女自身がこの作品内で活躍を抑制されます。

「でも女性は給与が低いから・・・」と当たり前に言われる環境で、才覚で輝いていくカトリンはすごく素敵なのですが、今作はフェミニズムの先駆けのような印象こそあれど、その自然さが私はとても好きでした。

それは戦時中という設定から引き出された、必然的なフェミニズムにも見えたからです。

冒頭で上映されているプロパガンダ映画に、作品内で企画されるダンケルク撤退戦。

戦時中は男がいない。父も息子も戦場へと送り出されるからです。

残された母や娘、子供たちに対して働きかけるため、主役を女性や子供にしていく。

もちろん、”残ったものもそれぞれができることで国のために尽くせ”というメッセージではありますが、普段は脇に置かれ、スポットライトを浴びることのない人が主役になるというのはおもしろいものです。

だからこそ、プロパガンダを押し付けておきながら、実際あまり仕事をさせない製作や、ローズになにもさせないような展開にもの申すカトリンを応援したくなります。

結局うわべだけ女性視点とか言って、カトリンに脚本の仕事をさせるつもりはない。

そして残された女性にも奮起してもらうと謳いながら、ダンケルクでは男性キャラを活躍させようとする。

逆境の中に奮闘し、最終的にはほぼ束縛と言っていい存在であった夫もどきを投げ捨てる。そしてスタジオでは何かあるとカトリンに相談しはじめます。

中心へとシフトしていく彼女を見て、柔和し、コメディタッチでチームとなっていく映画クルーを見ているのは、すごく気持ちのいいものでした。

その他のキャラクターも個性豊かかつみんな好きになれる、可愛らしくチャーミングな面があります。

やはりビル・ナイのヒリアードは格別おいしいですね。

色々なお役所人間やスタッフなど、それぞれちょっと笑える部分が用意されていて、悪と言うのがいないのも好きでした。

そのジェマ・アータートンはじめキャストの魅力の上に、この映画を好きにならざるを得ない理由がひとつ。

映画を作る映画であること。

プロパガンダ映画製作と言う、文化としては屈辱的な状況ですが、その中での創意工夫は美しいです。一生懸命に何かを作る姿に、私は弱いですから。

内側には様々な製作の問題、外では確実に悪化していく空爆はじめ戦争という影。製作途中で失われていく命もあるのです。

そこで響いてくるのが、原題でありまたあのウィンストン・チャーチルの言葉でもある”Their Finest”。

「最も良き(偉大な)時代」という言葉でチャーチルが使い、戦時中のイギリス人に勇気を与えた言葉ですが、この作品のタイトルとしては、バックリーの言葉を借りると、”Their Finest Hour and a half”「彼らのもっとも偉大な1時間半」でしょうね。

自分の人生の1時間半を割いて観て良かったという映画を作ること。

途中で話されるように、全ては構成されています。目的は戦意高揚だし、キャラクターの行動も生死も書き換えられる。

しかし、分かっていても心を動かされるのです。

フィクショナルな世界だからこそ、退屈も余分も捨てられていて希望に満ちている。現実はそうはいかない。

フィクションでは、フランクおじさんのように感動的な言葉を残して死ぬことができます。

しかし現実では、バックリーのように、唐突に人は逝ってしまう。

そしてまた、フィクショナルな世界でこそ、現実ではできないコミュニケーションが完成します。

カトリンとバックリーはお互いの理想と思いを込めた、”脚本”つまりは構成したフィクションを通して、互いの愛を確かめますね。

最後に完成した映画を観るカトリン。あそこで私も泣いてしまいます。

息子を送り出したのかもしれないおばさん、戦地で大切なものを失ったであろう帰還兵。

彼らがその構成された1時間半の嘘で涙し、癒され、元気をもらえるのなら。

そしてカトリンはそのフィクションの中に偶然切り取り、入れ込まれていた、バックリーとのノンフィクションを観て、再びタイプライターの前に座ることを決意する。

作り物ってわかっていても、やはり映画って良いものですね。

イギリス人にとっての暗い時代である戦争。

そしてカトリンにとって厳しい男性主権社会である映画製作の現場。

どちらも逆境です。

しかし、その中でめげずに挑戦し続ける。

陰惨にならない絶妙なコメディバランスに、ジェマ・アータートンの持つ魅力も炸裂した本作。

この作品自体構成されたものですが、正面からそう示されることで、それでもなお映画は人を救えると感じます。そうして、喪失や逆境に立ち向かう、いわば生きる力をくれるのでした。

下半期観賞作品の中でも気に入った、暖かな作品でした。

そんなところで感想は終わりです。

ちょっと長くなりましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ではまた次の記事で。

コメント