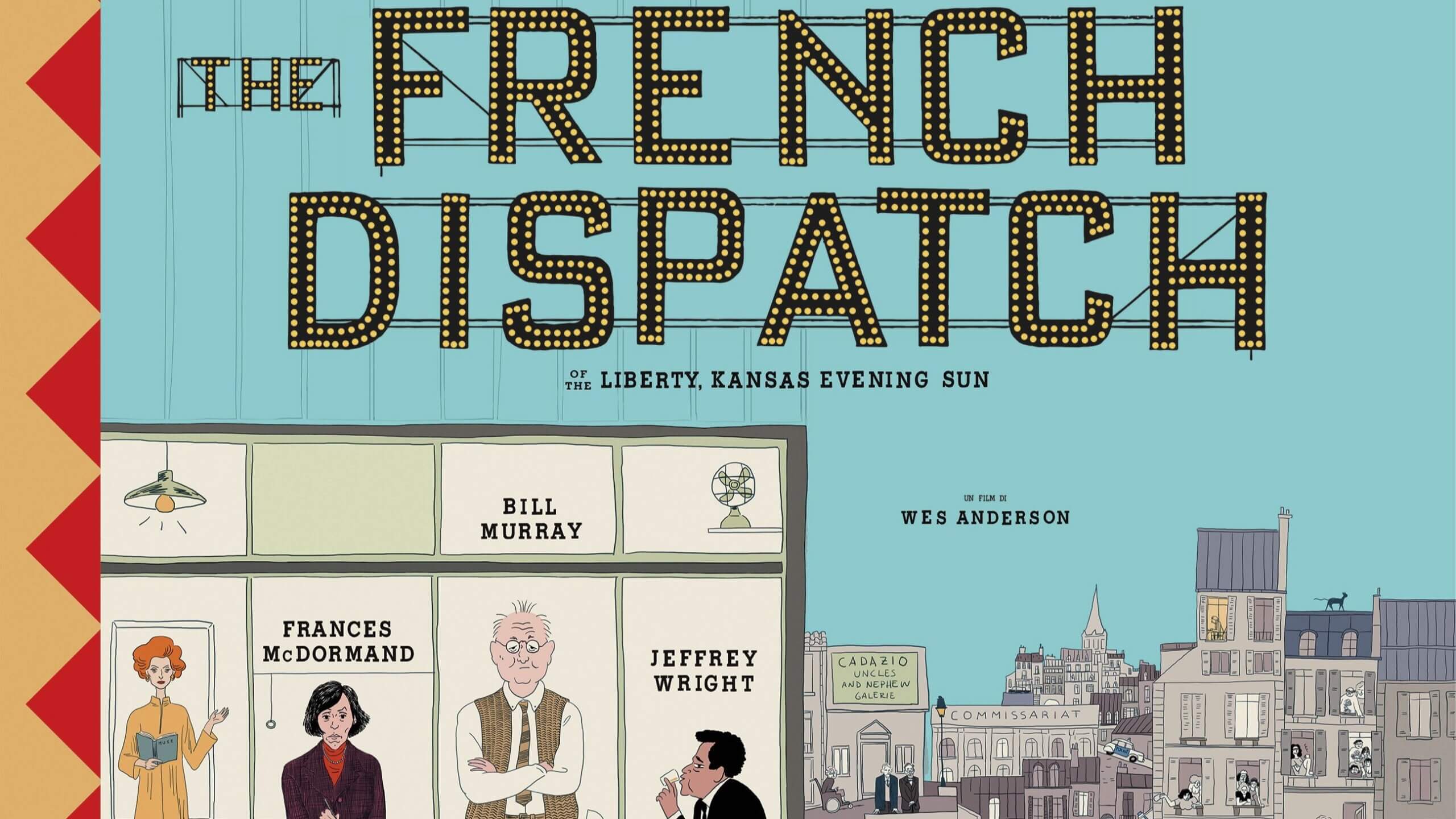

「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊」(2021)

- 監督:ウェス・アンダーソン

- 脚本:ウェス・アンダーソン

- 原案:ウェス・アンダーソン、ロマン・コッポラ、ヒューゴ・ギネス、ジェイソン・シュワルツマン

- 製作:ウェス・アンダーソン、ジェレミー・ドーソン

- 製作総指揮:スコット・ルーディン、ロマン・コッポラ

- 音楽:アレクサンドル・デスプラ

- 撮影:ロバート・D・イェーマン

- 編集:アンドリュー・ワイスブラム

- 出演:フランシス・マクドーマンド、ティモシー・シャラメ、ベニチオ・デル・トロ、レア・セドゥ、ウィレム・デフォー、エイドリアン・ブロディ、シアーシャ・ローナン、エリザベス・モス、ビル・マーレイ、ティルダ・スウィントン、リナ・クードリ、ジェフリー・ライト、マチュー・アマルリック、オーウェン・ウィルソン 他

作品概要

「グランド・ブダペスト・ホテル」や「犬ヶ島」などのウェス・アンダーソン監督による最新作。架空の雑誌であるフレンチ・ディスパッチの最終刊という体裁で、その複数の記事を映像化。

編集部にはビル・マーレイやオーウェン・ウィルソン、エリザベス・モスがいるほか、各エピソードにはフランシス・マクドーマンド、ティモシー・シャラメ、ベニチオ・デル・トロ、レア・セドゥ、ウィレム・デフォー、エイドリアン・ブロディ、シアーシャ・ローナンなどもう数えきれないほどの豪華な俳優たちがそろっています。

今作は実在の雑誌「ザ・ニューヨーカー」を参考に、映画での雑誌や編集者の設定もそこへのオマージュになっております。

そもそもウェス・アンダーソン監督が、その雑誌の熱烈なファンだそうです。

監督の作品は「犬ヶ島」(2018)から3年ぶりですね。この作品自体は第74回のカンヌでプレミア披露されており、そのあとで2021年の東京国際映画祭でも日本でプレミアが行われていました。

チケット獲れそうではあったものの、ほかの作品に譲ってその時はスルー。すでに22年日本一般公開も決まっていたので。

ということで22年に年が明けてから、1月末に公開され、週末に観てきました。

ウェス・アンダーソン監督の作品って、オシャレ映画的な人気があるのでしょうかね。普段見ないような若い層が結構来ていました。

~あらすじ~

アメリカの編集長率いる記者たちの手によって構成され世界的な人気を博していた雑誌「フレンチ・ディスパッチ」。

しかしある時、編集長は休止してしまう。

その遺言には自分の死をもって雑誌は廃刊とする旨が記されており、残された編集者たちは各記者の記事を編集して最終刊を作成していく。

そこには町の変化と普遍さを同時に伝える案内、ある囚人が刑務所で製作した壁画に関するロマンス、学生たちの革命戦争のマニフェスト、警察署長の子供が誘拐されその犯人を追ったエピソードがつづられていく。

時代や背景、視点のことなる記事から、それぞれの光と闇、表と裏が見えてくる。

感想/レビュー

めくる度心躍る雑誌のような映画

ウェス・アンダーソン監督の作品といえば何が思い浮かぶでしょうか。

私は病的変態映像作家です。

言い過ぎですが事実ですよ。こだわりぬかれた画面構成に色彩、光、そして豪華な俳優人たちによるまるで精巧なドールハウスのような宝箱。

ウェス・アンダーソン監督がくれる映画はいつも、単なる映像作品ではなくて、中身を開いていくたびにワクワクと驚き、不思議さに包まれている宝箱だと思っています。

そんな映画を作れるのは、いや作ってしまうのはやはりある程度変態だからでしょう。(ほめています)

今作もその例には漏れませんでした。予告編にかかっている映像やスチルを眺めているだけでも、監督のいつもの楽しさにあふれています。

映像自体が彼のトレードマークになっており、ブランドです。

シンメトリーな構成にはそれだけでフェティシズムを感じてしまいますし、それぞれのシーンごとの色彩感覚は美術も衣装もメイクも含めて一級品です。

自然に存在する混沌を制御し、絵画やイラスト、漫画のようにしてしまう。

この映画がまさに雑誌そのもののように構成されているだけあって、シーンの切り替わっていく様についても雑誌をめくっていくようでした。

不思議な感覚です。

大きな絵の中を実際に人間が動いていくような画面。2Dなのに3Dというか。

さらにメディアに関してもモノクロを使うかと思えば重要なシーンではカラーを炸裂させたり、急にアニメーションが展開される、アスペクト比も巧みに切り替えていく。

一つ雑誌というメディアに化けているのに、その中でも多様なメディアの在り方で語っていくという技です。

この品質、至高の映像世界体験であることは認めておきますが、今作と私はあまりうまくコミュニケーションが取れなかったというのが本音です。

多すぎる引用とあふれ出た愛情

今作は監督が愛読していた1920年代からの雑誌「ザ・ニューヨーカー」への愛情がこれでもかと込められているとのこと。

私自身その雑誌に関してはみじんも詳しくないので、ビル・マーレイのモデルになっている有名な編集長のことも、各俳優たちが演じている記者たちのモデルについてもよくわかりません。

また各チャプターにもあるであろうその雑誌への目くばせについても気づくことはできませんでした。

その辺に深く知識を持っている方であれば、より楽しめるのかとは思います。

私も一部のフランス映画への敬意は感じ取れましたし、とにかくそうした文化芸術への愛というのは否応にも感じることはできるのです。

ただ過剰すぎる気もします。

あれやこれやに思いをはせていくということから、ウェス・アンダーソン監督らしさは炸裂しているのですが、ついていけません。

とてつもなくセリフも多くてそれも疲れてしまった要因ですが、もはや配役の理由すら見えない俳優たちの列挙に関しては私個人としては嫌な感じすらしました。

どこにでも”誰か”がいるのですが、比重はバラバラでいる意味も薄い。

短時間でも印象に残したいから有名俳優を選んだのか、何かしら意味があるのか。

考えている暇もなく彼らは消えていきます。

エドワード・ノートンとかシアーシャ・ローナンなど、いたとこは覚えていますが役割あったかな?

正直に言うとウェス・アンダーソンらしさが濃縮されていった結果、ウェス・アンダーソンのための映画になってしまった気もします。

と、全体的には今作は素晴らしい映像体験なのは間違いないのですが、やりすぎという評価です。

暴力や性、裏の世界

ただ、変化も感じました。

まずはものすごくストレートではないにしても暴力やセックスが出てくるところ。

「間違いなくエロティックです。」というティルダ・スウィントンの言葉通りに、性的な描写や殺人暴力要素は出ていますし、血も流れる。

この辺りはこれまでのウェス・アンダーソン監督作に比べると闇を直視していると思うのです。

ウェス・アンダーソンの作品はいつも可愛らしくも厳しい面もあると思います。

今回の各記事には表と裏がある。

町が呼吸するように音を立てて営みを始める初めのチャプターで、夜闇とともに町が変貌していく。犯罪者や娼婦、ネズミたちがはびこるもう一つの顔をのぞかせていくのです。

刑務所や美術商の世界はなんだかドロドロしていますが、囚人と彼のミューズのロマンスは切なく、そして短命な青年が一瞬でも得た若者らしい甘酸っぱい恋。

さらに家族愛が光る警察署長の話でも、ネスカフィエなど異国の人に対する厳しさが見えています。

ただただ可愛らしく色彩豊かな人形屋敷ではないのです。

隅々まで読み込むには、映画では時間が足りない

このフレンチ・ディスパッチの世界は終末を舞台にしています。この映画は廃刊となる最終号を映画としている。つまりこの先はなく、終わりが描かれていること。

なんとも寂しい喪失を感じさせますよね。

そこにはノスタルジーに近いものすら感じ、これは監督自身が広告性のころにニューヨーカーを呼んだとという想い出によるものなのでしょうかね。

映画で雑誌を見せてしまう。その手腕は保証されていますし、眺めて流し読みするだけでも楽しいのは間違いない。

ただ各記事をしっかりと読み込み、その背景まで知っていくには、一度ページめくりを止めてしっかりと外部資料と突き合わせなくては。

映画を見て中身で気になったことを調べまくるのも楽しいと思いますし、その機能は成功しているでしょう。

ただ私としてはリアルタイムに時の流れを持つ映画としては、自分の好きなだけページの隅々まで読み込む時間はなかったと思います。

一方的な奔流には疲弊を感じざるを得ず、そしてこちらの入り込む余地はなかったと言えます。

凄まじい映画であることは確かで、私には今回は合わなかったとしておきます。合わないとか言いますが、映画館でぜひ見てほしい作品なのは間違いない。

是非とも劇場で鑑賞を。

というところで今回は以上。

最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。

ではまた。

コメント