作品解説

- 監督:チャーリー・カウフマン

- 脚本:チャーリー・カウフマン

- 原作:イアン・リード『もう終わりにしよう。』

- 製作 ステファニー・アズピアズー、アンソニー・ブレグマン、ロバート・サレルノ

- 製作総指揮:グレゴリー・ズック

- 音楽: ジェイ・ワドリー

- 撮影:ウカシュ・ジャル

- 編集:ロバート・フレイゼン

- 出演:ジェシー・バックリー、ジェシー・プレモンス、トニ・コレット、デヴィッド・シューリス 他

「マルコヴィッチの穴」の脚本家チャーリー・カウフマン監督がNETFLIX製作で送り出すスリラー交じりのドラマ映画。

恋人との関係性を終えようとする女性が、その男性の実家へと訪問しながらも奇妙な事象を目の当たりにしていくというもの。

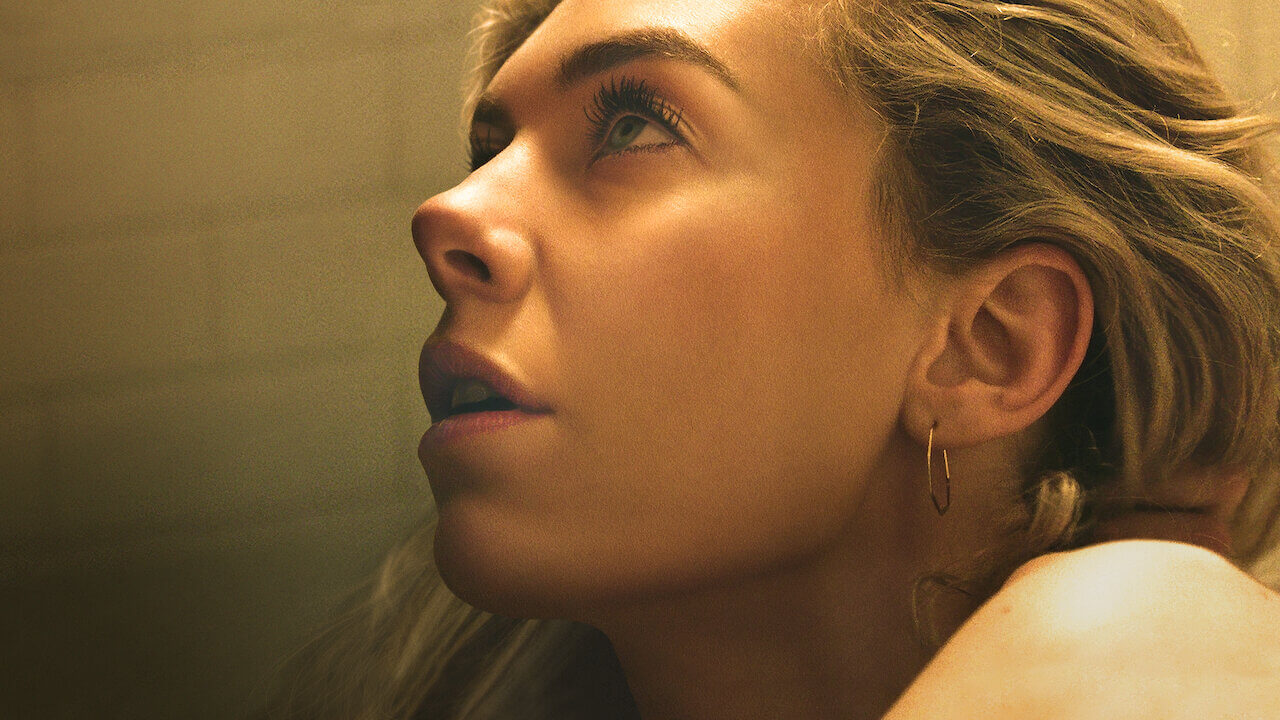

主演は「ワイルド・ローズ」や「ジュディ 虹の彼方に」などブレイク中のジェシー・バックリー。

恋人ジェイクの役を「バリー・シール/アメリカをハメた男」などのジェシー・プレモンスが演じています。

また母親役には「へレディタリー/継承」のトニ・コレット、そして父親役には「ハリー・ポッター」シリーズなどのデヴィッド・シューリスが出演。

今作はイアン・リードの小説をもとに、チャーリー・カウフマン自身が脚本を担当した映画になっています。

自分は原作は知りません。ただ単純にジェシー・バックリーの新しい出演作として昨年見たかった作品でしたが、NETFLIX限定だったので見れず。

今回はNETFLIXについに加入したので、待望の鑑賞になりました。

ちなみにカウフマンの監督作品については「脳内ニューヨーク」も「アノマリサ」もいまだに未鑑賞なので、今作で初めて監督作を鑑賞しました。

~あらすじ~

ある女性は恋人ジェイクと車に乗り、彼の実家への向かう。

両親に挨拶をするためだったが、女性の頭の中にはすでにこれを終わらせることが浮かんでいた。

決して退屈な男でもひどい男でもない。優しく親切でもあるけれど、ずっと一緒に過ごすには何か足りない。

この関係性を長引かせても意味はないと感じる女性は、ただその思考を募らせてジェイクの実家に着くのだった。

しかし、この雪の降る寒い中、なぜかジェイクは家に入る前に実家の家畜小屋を案内するといい、蛆に食われた豚の話をする。

そして、両親に対面するが、そこでは不思議な現象ばかりが続くのだった。

感想レビュー/考察

物語構造はシンプルだが奇妙な違和感が漂う

カウフマンの作品が全部そうなのかは知らないのですが、この作品はとにかく人間の存在とかその人間が個人たるべき要素やその証明とか、存在するということはそもそも何なのかという点を、映像を通して挑戦していこうという哲学的に思える作品でした。

だがしかし、やっていることは至極シンプルではあります。

よくわからないセッティングから見ていくと、なんだかんだと話しまくり、適宜モノローグが入ってくる序盤の車内での会話シーンで、退屈に感じてしまうのかもしれません。

割と初めから清掃員の爺さんがここぞばかりに出てくることとか、主人公視点であるはずの女性の名前が変わったり電話がその自分の名前からかかってきていたり。

これは「ただそのまま現実として見ていいものではないですよ」というのが親切にも伝えられているので、どんでん返し的なことはありません。

ある程度、妄想か何かでしょうという距離感で、あまり(表層を)真剣に見続けないことが大切かなと思いながら見ました。

4:3アスペクト比が生む閉塞感と孤独

そして、ある意味でこの世界とか人間として生きることとかに心底絶望したような話でもあるのでかなりな鬱映画とも感じます。

解釈次第なのかもしれませんが、個人的には終わらせるのは間違いなく無意味と思える生でした。

作品全体は4:3のほとんど正方形のアス比で展開され、その窮屈さには親密さのかけらもない。

本来のカップルである女性とジェイクは同じ車内にいても、あまり同じ画面内に一緒に映りません。

ずっと荒涼とした雪の悪天候の中で、どんよりと冷たく進む。

ここら辺は「COLD WAR あの歌、2つの心」など手掛けてきたウカシュ・ジャルの撮影がすごくいい感じに鬱らしさをくれていると思いますね。

ジェシー・バックリーの緩急ある名演技

主演はジェシー・バックリーになっていますし、もちろんこの主人公にしては名前も背景も定まらない女性が、ジェイクという恋人になんとか別れ話を切り出していこうとし、挙句にそもそもこんなところに来なきゃよかったと後悔する作品としても観れます。

そのあたりに存在するフラストレーションや、リアクションについてはやはり今作を観た目的でもあったジェシー・バックリーがとにかく素敵すぎるので完成度が高いです。

かなり緩急のついた演技を見せていく彼女ですが、シンプルに外部からの目線としての驚きや違和感の演技でもありながら、今作の仕組みが持っているこの女性に与えられた別の視点による、恐れや逃避もあります。

ジェシー・バックリーが瞬間的に切り替えていく振れ幅が非常に楽しめます。

またジェシー・プレモンスも今作のカギである存在としての力を見せていると感じます。

画面内に展開されていく事象は混乱を招くものですが、全体にわたる閉塞感と寂しい空気は、語り手の一貫した絶望を見せていました。

その絶望は間違いなくジェイクのものだといえます。

物語の正体は“死にゆく男の最期の妄想”

今作はシンプルに言うと、人生に絶望し死ぬ男の最期の妄想です。

主観視点としての女性は途中の写真でジェイクと同一化することからも、洗濯物を頼まれている点からもわかるように、ジェイク自身です。

ジェシー・バックリー演じる女性は彼が生みだした、”電話番号を聞きたかったけど聞けなかった女性”なのでしょう。

ジェイクの過去と家庭環境

ジェイクは彼自身の会話から見えるほどに、文学など芸術面に対して興味があり造詣が深い少年~青年だったのだと思います。

ただ母親は精神疾患があり、父はジェイクに興味がなかった。まっすぐな愛を受けずに育ったわけです。

地下室はジェイクが逃げ込んだのか、犬の仕業ではなくて母の爪痕が残ります。そして父は、訪問のシーン中ずっとジェイクを見ようとすらしません。まさに、見向きもされなかったわけです。

それでも母の看病をし、父の認知症の世話もし。かといってジェイクを支える人はいなかった。おそらく高校ではのけ者かいじめがあったか。

そのまま年老いて彼は学校の清掃員になった。

自分は“世界の主人公ではない”という痛感

ただただ、運命の人という安っぽいロマンティックなドラマを眺めて、自分はとことんこの世界の主人公ではないと痛感しながら過ごし続けている。

だからこそもう終わりにしようということです。

こんな彼女がいたらと思いながらも、心の底で自己否定をしているから、別れ話を切り出す展開になっている。

その一方で自分とはつまらない人間だという肯定感の低さに加え、そのなかに”優しい人”という慰めも入れている。

人生へのきれいごとを否定する車中の会話

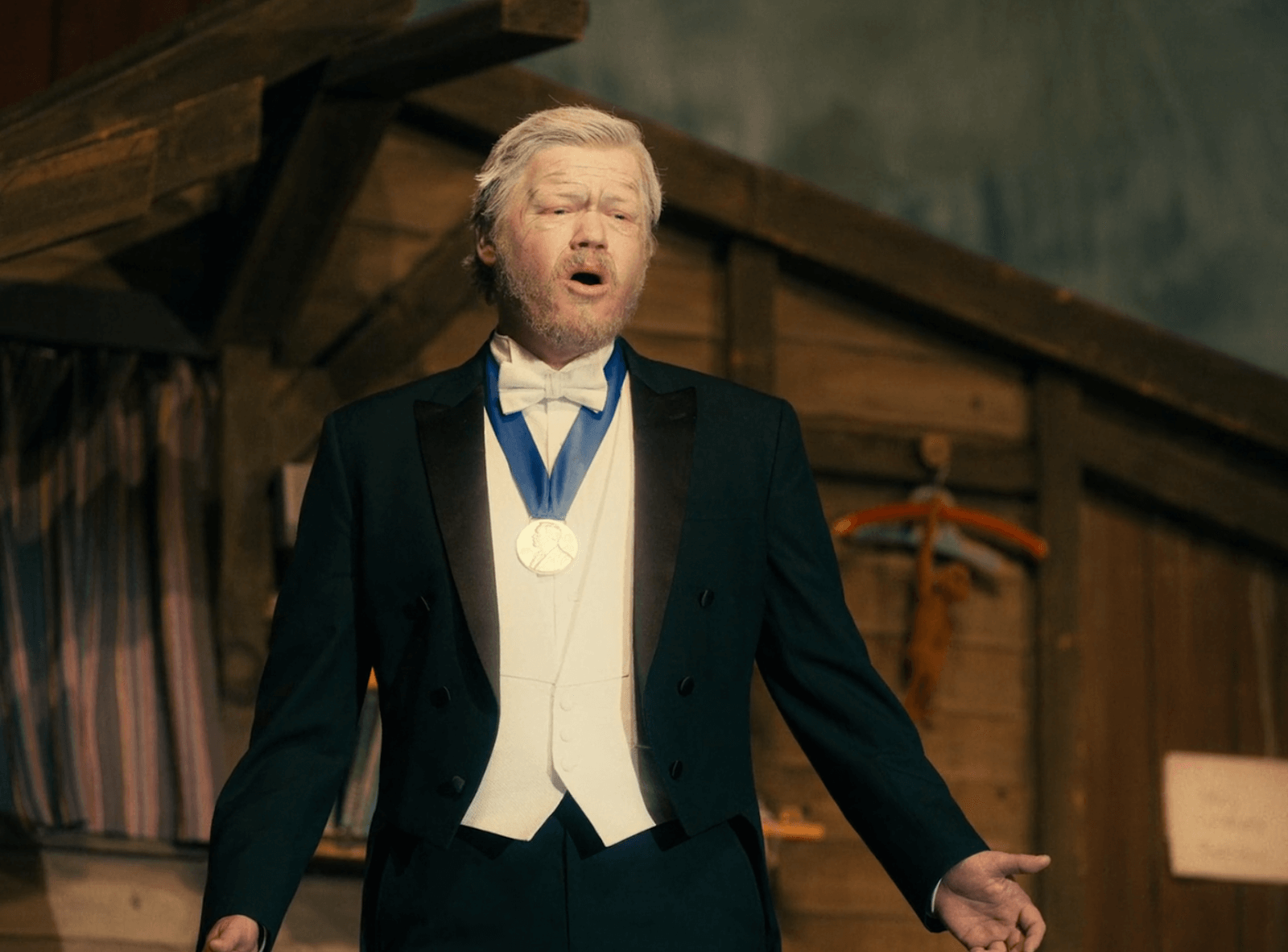

そして自分自身がその才能を発揮しての受賞も妄想し、そこには愛する妻も両親もいて・・・やたらとわかりやすい嘘老けメイクももの哀しいところです。

いつか人生は良くなるかもとか、自分にとっての最愛の人が現れるだろうとか、きれいごと的な内容についてジェイクは車中で否定しますが、それも彼の現実を垣間見たときに納得できるものになっています。

映像と演技の魅力、そして辛気臭さ

ただ、今作は自分の中では傑作ではありません。

演技も映像手法も面白いものだとは思うのですが、とことん自己憐憫にふけっている作品でしかないと映るからです。

人生や世界への絶望を描いている作品は多くあるわけですが、そこには絶望を共有することからくる癒しとか、そもそも絶望から希望への転換とかが入っていると思います。

それこそ、ジェイクが言う映画などの芸術の無意味さ、安っぽい癒しやごまかしになってしまうのかもしれないですが、しかしそれを否定してしまっては意味がない。

ともすればそういうこと含めて芸術を創造することも終わりにしようということかもしれませんが、何にしても肝心のジェイクにつながっていくことができず、彼がずっと自己愛と甘やかしにふけり続けているようにしか思えなかったので、最終的には不快さも残る作品でした。

各セクションレベルが高い点は納得ですし、おもしろい作品ではありますが、いささか辛気臭く自惚れが強いのではないでしょうか。

今回の感想はこのくらいになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

コメント