「女王陛下のお気に入り」(2018)

作品概要

- 監督:ヨルゴス・ランティモス

- 脚本:デボラ・デイビス、トニー・マクナマラ

- 製作:セシ・デンプシー、エド・ギニー、リー・マジデイ、ヨルゴス・ランティモス

- 製作総指揮:ダニエル・バトセク、デボラ・デイビス、ローズ・ガーネット、ケン・カオ、アンドリュー・ロウ、ジョシュ・ローゼンバウム

- 撮影:ロビー・ライアン

- 編集:ヨルゴス・マブロブリサディス

- プロダクションデザイン:フィオナ・クロンビー

- 衣装:サンディ・パウエル

- 出演:エマ・ストーン、レイチェル・ワイズ、オリヴィア・コールマン、ニコラス・ホルト、ジョー・アルウィン 他

第31回東京国際映画祭にて特別招待作品として上映された作品。

「ロブスター」(2015)や「聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア」(2017)で名をはせているギリシャ人監督ヨルゴス・ランティモスの新作です。

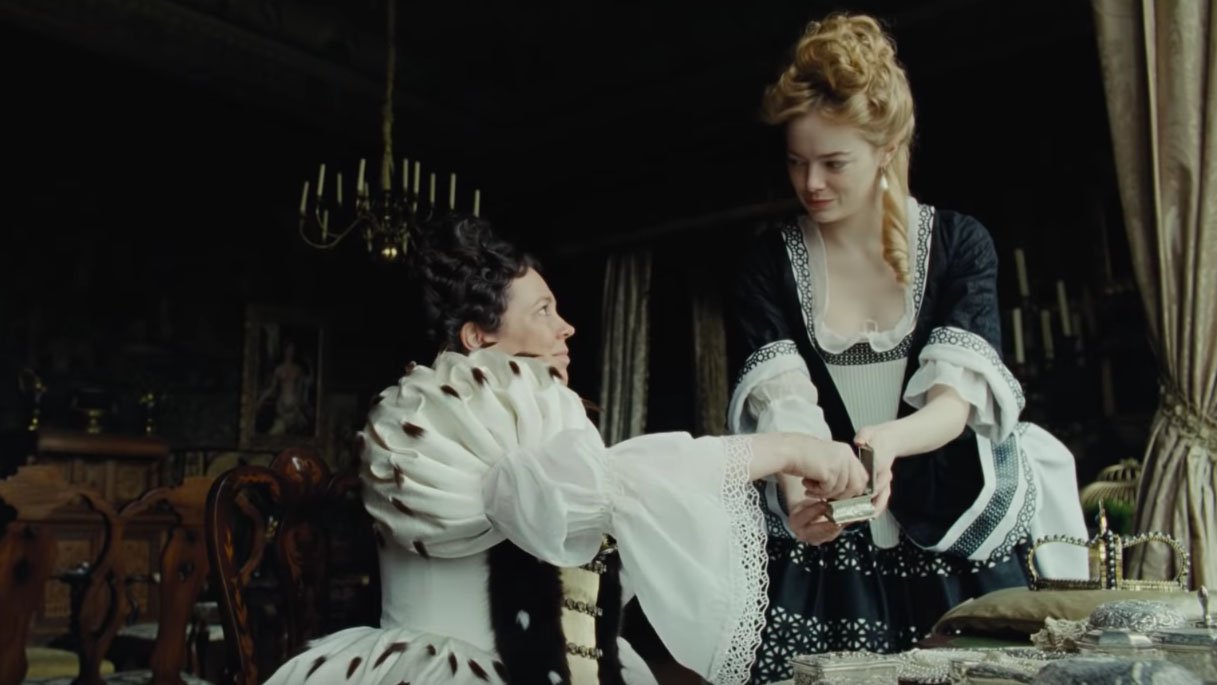

主演を務めるのは、「ラ・ラ・ランド」(2016)などのエマ・ストーン、そして「ディスオビディエンス」(2017)のレイチェル・ワイズ。また彼女たちが寵愛を取り合うその女王陛下をオリヴィア・コールマンが演じています。

題材はイギリスの女王アンが友人のサラを重宝したが、思想違いで次第にサラの従妹アビゲイルへ移り変わるあたりですが、史実には詳しくないので正確なことはわかりません。事実は同じでも、その裏側にIFストーリーをいれた感じでしょうか?

さすがにランティモス監督新作ですし、なんとかチケットは取れましたが満員でした。映画祭当日は解説付きだったのですが、時間がなくて私はそれは観ておりません。

~あらすじ~

18世紀初頭。イギリスは植民地拡大を目指し、フランスと戦争状態にあった。

イギリスの宮殿では、その戦争の続行派と民への負担を考えての和平派とで派閥が分かれていたが、当の女王アンは戦争のことなど全く無縁な状態。それも、彼女の健康問題を考慮し、側近であるサラが代行して政治を行っていたからである。

そんなあるとき、サラの従妹にあたるアビゲイルが宮殿に転がり込んできた。

彼女の一家はかつてこそ名のある家であったが、ギャンブル好きな父のせいで没落し、アビゲイルはサラを頼って宮殿で召使の職につこうとやってきたのである。

しかし、あるときアビゲイルは女王アンとサラの友人以上の親密さを知り、自分の成り上がりをかけて女王の寵愛を我が物にしようとし始める。

感想/レビュー

めちゃくちゃ面白い作品です。ランティモス監督作の中でも一番とっつきやすくストレートにおもしろい作品だと思います。

とっつきやすいというのは実は人によっては残念な点でもあります。

というのも、ランティモス監督の奇抜さといえば、やはり一切議論すらされないその作品内の舞台設定にあると思うからです。

いままで意味の解らない理不尽設定世界を展開してきたのですが、今作ではその妙な設定はないので、ちょっと寂しくはありますね。

しかし、あまり人を選ばずに観れるランティモス作品ということでかなり多くの人が楽しめるようになっているのは間違いないかと思います。

エマ・ストーン、レイチェル・ワイズそしてオリヴィア・コールマンの演技合戦が半端なく面白いですが、まずは技術面やルックをみていきましょう。

今作がもつ撮影とルックは印象的です。

ロビー・ライアンの撮影。ほぼ常にやや見上げ気味のカメラ位置にて、仰ぎ垣間見るような感覚を持たせ続ける撮影に、見事な美術で、ショットひとつひとつが絵画のような美しさを持っています。

それでいて、極端な左右のゆがみを入れこんだ画面で、あの女王の間への長い廊下で印象的な、左右に振るパンが使われています。

ゆがみが強くそのせいでこの宮殿内がとても奇妙な世界、なにか普通ではない力が働いている世界に見えます。

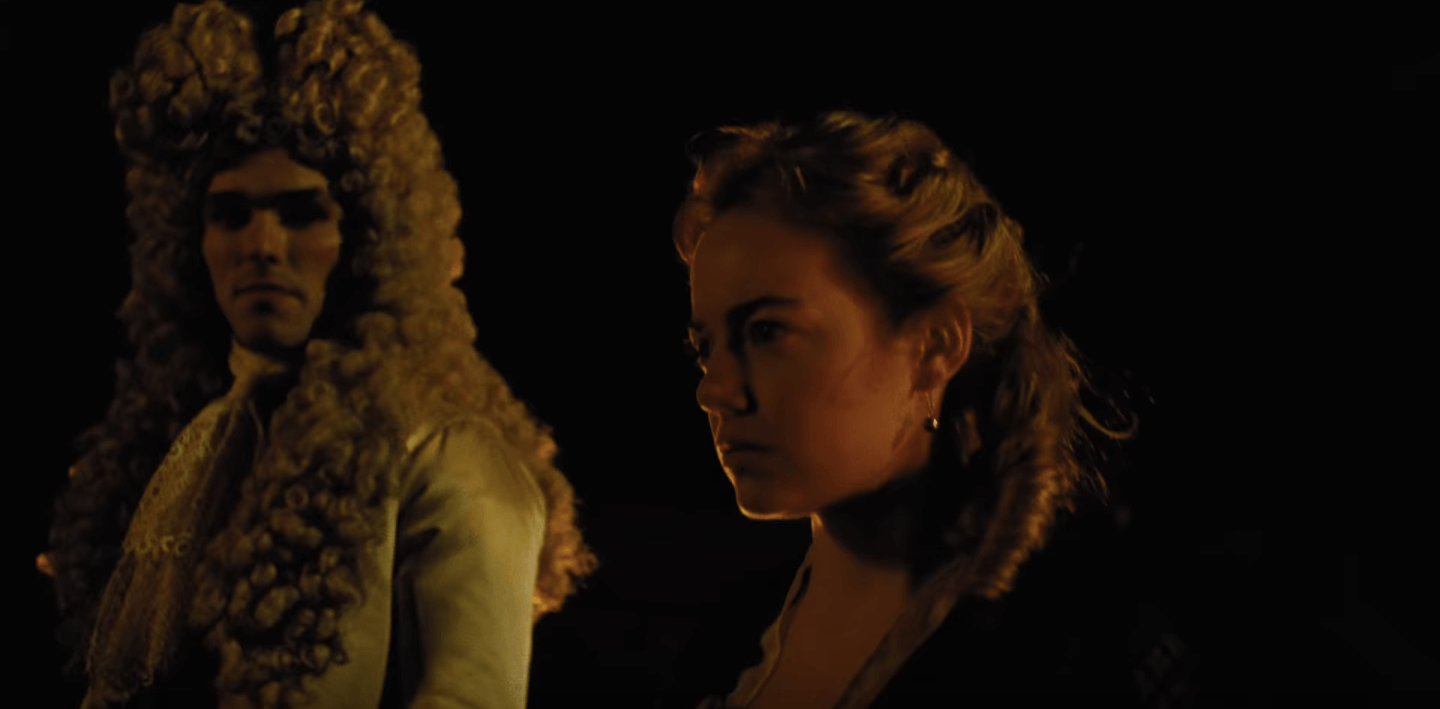

自然光を多用し、蝋燭が照らし出す炎とそれによって浮き上がる陰影の強い人物やインテリア。

光源だけでここまで表情豊かになるなんて。ガラスから差し込む光など、綺麗です。

また衣装面では、変容が気に入りました。

アビゲイルはどんどん女王に近づくことで、表面上は綺麗になっていきますが、女王を誘惑する際にはあえての純白天使、そして地位を得てからは物はいいのですが若干下劣さを入れ込んできます。

それとは正反対なのが、サラです。

レイチェル・ワイズが終始ピシッとパンツにブーツで決めていてカッコいい。彼女はその衣装からも気が強く男勝りな感じですが、着るものと同じく心も全く変わらず真っ直ぐな女性なんです。

音楽に関しても、ほんとに奇妙な音です。心臓の鼓動のような、でもずっと流れててもいいような心地よさがありました。

そんな見た目の完成度の高さやキャラ付けなどもありつつ、やはり今作は3人の女性のドラマ、二人のライバルが一人の女性を取り合うお話。3人の女優の演技合戦が見どころです。

女王陛下を演じるオリヴィア・コールマンですが、彼女のカヤの外具合と子供じみた感じは彼女の崩壊も含めてとにかくかわいそうですね。

始まってすぐの進言で、「戦争って終わってないの?」とか言ってるあたり、実質の政治をサラがしていて何も知らないことがはっきりわかりまして、彼女自身は外のことよりも、自分のこと、自身の痛みに囚われているように感じます。

彼女の経験、子供を失った悲しみ。ウサギたちこそ彼女の宝。サラは唯一の友人であります。

今作を通してどんどんと半身麻痺?が進んでいき、見た目が痛々しくなりますが、あの麻痺演技すごすぎる上に、ボロボロ具合を見せながらここぞというところで女王の風格を炸裂させるの本当に素晴らしすぎる。弱々しくもやはり今作の中心ですね。

そんな情報陛下の寵愛を受けようと奮闘するアビゲイルですが、とことんどんな手でも使ってサラを蹴落としていくガッツが半端ない。

エマ・ストーンが激しい表情変化でもはやコメディというくらいに観ていて楽しいです。

彼女は実の父によって賭け事の商品にされ、知らない男に物のように獲得され、そしておそらくは愛されずただ性欲のはけ口になっていたでしょう。

彼女のバックグラウンドを考えるに、ここまで人間を信用せずそして愛さなくても無理はないので、いかに卑劣な行為に走りながらも、悪人として嫌いにはなれませんでした。

まあ、自分でめっちゃ顔打ち付けてこれ見よがしに泣きじゃくるエマ・ストーン、そしてなぜ裸なの?と突っ込まずにいられない女王への裸体見せつけお昼寝など、もう彼女自身楽しんで演じてる感じが良かったです。

そしてレイチェル・ワイズ。実際彼女が一番ドラマチックかつロマンティック、まっすぐアンを愛した女性で、なんとも切ない物語になっています。毅然としていてイチャつくときはすこし挑発的かつ押しが強い、切り替えが見事。好きだからちょっと意地悪する感じがほんとスゴイ。

そんな彼女たちの泥沼小競り合いはどこかおかしいのですけども、今作で痛快なのは女性中心に突き抜けてお話が進んでいくところでした。

私はポストフェミニズムの新しい形の作品なんじゃないかなと思います。

果たしてここまで、男がただの道具だった作品ってあるんでしょうかね。

外側のレイヤーからみれば、各政党や派閥の想いのまま女王とその側近に影響しているようにみえて、実はアビゲイルとサラがアンの愛を取り合うための駒でしかないんです。

しかしこれは逆転構造だと考えると、つまり、男性の覇権争いにおける女性の扱いと同じだと思うと、ある意味逆襲的に思えます。

そもそも、始まってすぐにサラが「たまには女性も愉しむわ。」と言うように、男をその力目当てに利用していくゲームの開始宣言であると考えられます。

戦争続行か和平交渉かを表にしながらも、その実、文字通り泥にまみれ顔に血を付ける女の激しいバトルドラマを展開する本作。

事実をちょっと裏側から見せていき、そして何より、女性たちが真のプレイヤーとして活躍するシニカルな物語として非常に楽しめました。

愛はどこまでできるのか。

愛国心に限界はないという言葉から、今回はサラの非常に切ない案への愛情が感じられ、そしてアビゲイルは寵愛を得たようで、実は没落し泥に突っ伏したオープニングと変わらず、跪いている。

どことなく、個人的な感覚ですけども、ランティモス監督は愛の語り手、研究者なのかもしれません。

「ロブスター」でつがうこと、そして愛のための自傷を、「聖なる鹿殺し」では自己愛と他者愛そして欺瞞を見せていましたし。

とにかく日本公開が待ち遠しい。もう一度スクリーンで見たい作品。賞レースでも頑張っているので、今後も色々ニュースになりそうな作品でした。かなりおススメです。

というわけで、映画祭からはかなり日があいてしまったのですが、感想でした。それでは~

コメント