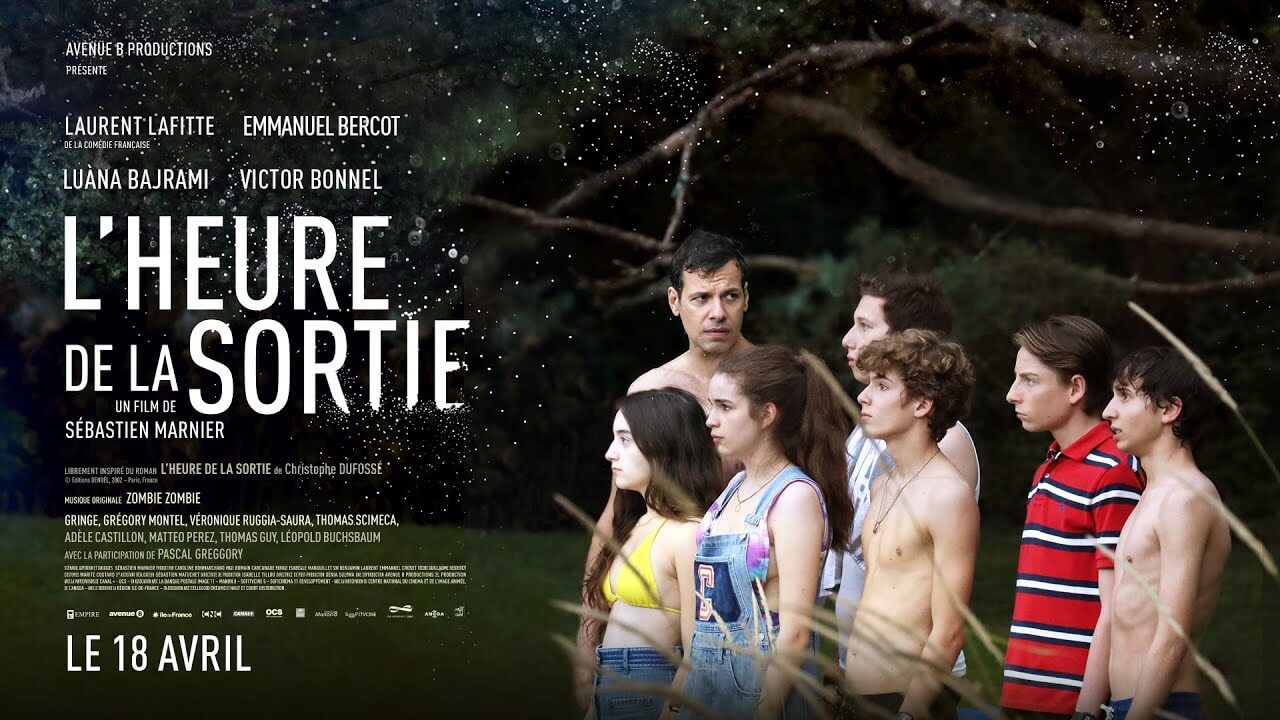

「スクールズ・アウト」(2018)

- 監督:セバスチャン・マルニエ

- 脚本:セバスチャン・マルニエ

- 原案:クリストフ・デュフォッセ

- 製作:キャロリーヌ・ボンマルシャン

- 音楽:Zombie Zombie

- 撮影:ロマン・カルカナード

- 編集:イザベル・マンキレット

- 美術:ギョーム・ドゥベエルシー

- 出演:ロラン・ラフィット、エマニュエル・ベルコ、ルアナ・バイラミ、パスカル・グレゴリー 他

「欲しがる女」のセバスチャン・マルニエ監督が、高い知能を持つ学生たちの臨時担任になった男と、学生グループの異常な行動とその裏に隠された真実に迫るミステリースリラー。

主演はポール・バーホーベン監督の「ELLE」でセザール賞ノミネートなどのロラン・ラフィット。

また「恋する遊園地」などのエマニュエル・ベルコも出演。

フランスを代表するような俳優陣が出てはいるのですが、日本では一般公開ではなくてHTCでやってたりのシッチェス映画祭ファンタステック・セレクションでの公開だったようです。

自分は劇場公開時には完全にスルーしていましたが、Amazonプライムビデオでの配信があったので今回初めての鑑賞になります。

とある学校で教師が授業中に飛び降り自殺を図った。

担当していたのはその中学校でも天才と区分されるような非常に知能指数の高い学生だけが集められたクラス。

担任不在を埋めるために、代用教師であるホフマンがしばらく彼らの担任を務めることになる。

しかしクラスでいつもつるんでいる6人組がホフマンに対して非常に失礼な態度を取り始め、さらに彼らはなぜかお互いを殴り合ったり、非常に危険な高い場所で遊んだりと異常ともいえる行動ばかりしていた。

ホフマンと彼らはどんどんと対立していき、ある時彼らの隠していたフライトレーコーダーのボックスから録画映像が撮りだめてあるDVDを見つける。

そんな中で、この町では確実に変化が起こり始めていた。

この作品は非常に不穏です。

そこには表面上は問題なく回っているように見える学校生活がありながらも、全体を包み込むトーンは言葉にうまくできない不穏さをたたえています。

とにかくディストピア感が強い。そして全編にわたって死の臭いがこれでもかと漂い不安にさせてきます。

冒頭からかすかに聞こえているハエのような音。そこからの担任の飛び降り。

しかしただ死を連想するというだけではなく、すでに死んでいるという印象があります。死に、腐ったものにたかるハエ。

美しい日の光と森、流れる川や開けた草原。それでもこの世界はすでに死んでいる。

(赤ん坊がでればいつも泣いているのも示唆的です)

もちろん終盤に向かうにつれてこの世の終わりかのような現象というものも結構起こり始めるんですが、そうした示されるものより、音やトーンからくる沈んだ空気や絶望がにじみ出ていて素敵です。

こんな世界で生きているアポリーヌはじめとする少年少女。子役たちはみんな絶妙にうざい感じがあって大変良いですね。

彼らの行動はまさに自殺に近いものです。そこでは命が軽んじられているようにすら感じます。

ただ私はここに、生きるということを感じるための仕組みとしての危険行為であるような感覚も持ちました。

生きるということは恐怖であるのです。

アポリーヌたちの日常、そして学校生活を観てみましょう。

あのDVDに収録されたような大きな災害や悲惨な紛争、人権や命などボロクズのように扱われる事実が並べられ流れてくる。

インターネットはネガティブで参ってしまうようなものを、重ねる歳や世界への準備としての成熟度合いなど関係なく溢れさせます。

どこを見てもそうした情報に溢れたインターネットだけではありません。途中で行われるようなテロリスト襲撃の予行演習。あれこそが彼らの現実なのです。

いつ殺戮が行われるとも知らないから、練習しておく必要がある世界。そこで彼らは生きている。

ただホフマンはそれらを見ていきながらなぜあそこまでアポリーヌたちに執着し対抗するのか。

放っておいてもいいはずなのに、ラップでまかれ沈められたところをプールに飛び込み救い出したのはなぜでしょうか。

そこにはホフマンもまた恐怖を抱えて生きるものだということが隠れています。

彼はゲイであり、それによって人との関係性への影響を恐れ抑え込み控える面がある。そして彼は論文を執筆しています。そのデータのあるは盗まれてしまいますが、バックアップも取らないという無防備っぷり。

彼は終わりを恐れているんですね。

セクシャル・オリエンテーションを明かしたことでの人間関係の終わり。

また論文を書き上げることで、その可能性に終わりが来ます。彼は代用教師です。論文次第ではおそらく教職としてキャリアアップできるでしょう。

しかし40になった今の論文がもしも認められなかったとき、彼にはもうこの先の可能性はなくなってしまうのです。

PCの喪失はホフマンの願望からくる妄想といっても納得できるものですね。

突き詰めていえば、アポリーヌたちが絶望している世界というのは、すでにずっと前から存在しているのかもしれません。

それでもなおこの作品で監督は、ホフマンを通して生を叫ぶ。

プールの件もそうですが、最後の追走劇についてもです。放っておいていい彼らを命がけでも止めようとする。

そこには、ディストピアであっても、生きるということがすなわち底知れぬ恐怖を抱えて歩くことであっても、生きてほしいという願いがある気がします。

だからこそ、その覚悟を持った者たちとして、ラストに眼前の絶望を見つめることができるのです。やはりこの世界、覚悟のある者だけが生きていくわけですね。

映像に対しての音とトーンで世界の問題提起をし、すでに訪れているディストピアを見せる。

ミステリーとしては教師の自殺行為の謎とか、同僚の行為とか(独身で生きていくことへの絶望?)微妙な点はありますけど、ふさぎ込む空気と死の臭いが充満するセッティングは見事と思いました。

ラストの腹のくくり方も踏まえて、警鐘ではなくこの世界を生きることへの覚悟を示す力強さのある作品です。

なかなか見ごたえある作品でしたね。ちょっと優等生の憂いタイプの映画化と思ったんですが、その先として生きている人を肯定するような形は良かったです。

今回の感想はこのくらい。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた次の記事で。

コメント