「ビッチ・ホリデイ」(2018)

作品解説

- 監督:イザベラ・エクロフ

- 脚本:ジョアンヌ・オルグレン、イザベラ・エクロフ

- 製作総指揮:デイビット・B・ソーレンセン、ヤニク・A・ソーレンセン

- 音楽:マーティン・ディルコフ

- 撮影:ナディーム・カールセン

- 編集:オリビア・ニーアガート=ホルム

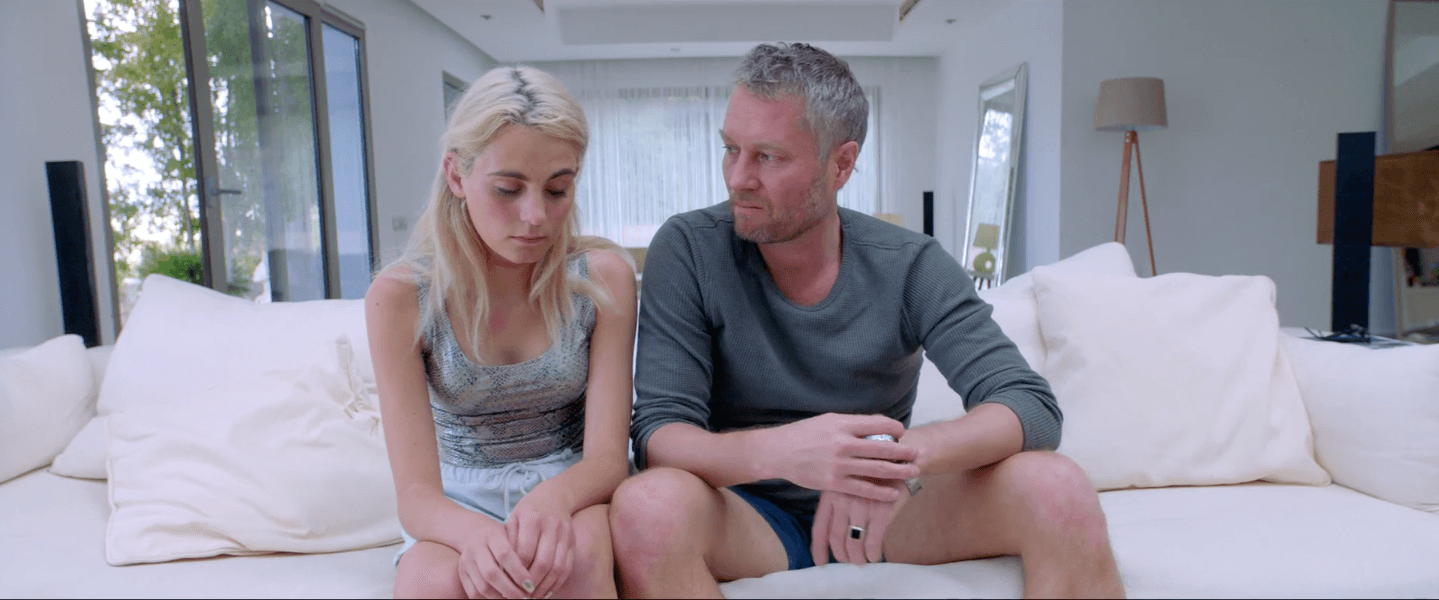

- 出演:ビクトリア・カルメン・ソンネ、ライ・イェダ、タイス・ローマー、ユヴァル・シーガル、ローラ・ケアー 他

「ボーダー 二つの世界」の脚本家であるイザベラ・エクロフが初の長編監督作として贈るクライムドラマ。

美しいエーゲ海を舞台にそこで豪華な日々を送る若い女性の、表の華やかさと裏のせいと暴力の支配を描き出します。

主演はヴィクトリア・カルメン・ソンネ。彼女は今作で結構ハードなシーンを体当たりで演じています。

作品はサンダンスでの上映もあり、デンマークではいくつかの賞を受賞した模様。

日本での一般公開自体はなく、未体験ゾーンの映画たち2019の中にラインナップされての特別上映となっていました。

当時観に行くか迷いつつ予定が合わずいかなかったことだけは何となく覚えています。

しかしまあタイトルは結構飛ばしていますね。ビッチとつけるのは意味はあるのでしょうか。

おそらく原題のホリデイだけだとナンシー・マイヤーズ監督の同名作品のほうがあってややこしいこと、また一応ギャングの女を主人公とすることが理由でしょうか。

今回はAmazonプライムビデオにて配信されていたので早速見てみることに。

~あらすじ~

美しいエーゲ海にやって来た若い女性サーシャ。

ギャングのボスであるマイケルの新しい恋人である彼女は、このリゾート地で休暇を過ごすためにやって来たのだ。

マイケルの仲間たちと共にヴィラに宿泊し、宝石を買ってもらい豪華な暮らしをして遊んで過ごすサーシャは、表向き豊かな生活を送っている。

しかし、その裏にはマイケルからの性と暴力の支配があり、彼女は好きなように弄ばれることを許していた。

ある日、サーシャがヨット乗りで世界中を旅しているトーマスに出会ったことで危険な三角関係が始まる。

感想レビュー/考察

イザベラ・エクロフ監督のデビュー作は、プロットにおける設定にある意味忠実です。

その拝金主義の表の派手さと裏に横たわる歪みと嫌悪感を浮き彫りにしていきます。

観客はそこまでの道のりにおいて、サーシャをいわゆるギャングの女として見ていくでしょう。

ただしかし、ある決定的なシーンを境にして映画は戻れない領域へと潜り込み、サーシャを見る目はより曖昧なものになっていきます。

エクロフ監督はこちらを試しているかのような、冷たく淡々として突き放したトーンで作品を展開させます。

だから認知はそれぞれ結構異なってくる作品だと思います。

そしてそれは作品側から最終的に答えとしては示されません。

常にクールでドラマチックさも抑えられた観察者としての視線が、確実に作品の温度を奪い去り、そこにはサーシャと彼女の環境をただ見ているしかない私たちの意識だけが残るのです。

そこで私が見たは、性と暴力の世界に囚われ、実際にそこでしか生きることのできなくなった一人の女性が、適応し変貌する様です。

サーシャの孤独が自分は鍵になりました。

今作はエーゲ海を舞台にしており、そこには本当に様々な国からの観光客がやって来ています。

映画の中でも英語にデンマーク語、オランダ語にフランス語まで飛び交います。

ここでミスコミュニケーションが起こるということもまた重要な要素であり、スリリングな空気を作るシーンでは一役買っていますが、サーシャは言語を制限されているのです。

彼女は町の人とうまく喋れずまただからこそ友達を作ることも難しい。

マイケルと彼の仲間というコミュニティの外で、自分の世界や人間関係を持つことができないのです。

言語の壁だけが孤独の理由ではありません。

確かに彼女にはマイケルがいます。

彼の仲間たちと一緒にいれば、大きなグループで楽しんでいるように思えますが、そうではないですね。

彼女はあくまでマイケルの所有物です。

冒頭の社内のシーンでマイケルの仲間に殴られることでハッキリと分かることですが、彼女自身はあのグループのメンバーではない、仲間ではないのです。

マイケルの仲間たちはサーシャに正式に紹介されるシーンもない。

食事の席では端っこにいて、アトラクションで酔って吐いていても、彼女を気にかけて寄り添う人はいませんでした。

ショールがタイヤに巻き込まれて首にアザができたことも、誰が気にかけてくれたでしょうか。

そして唯一残るマイケルも、決してサーシャを大切な女性として観ていません。

彼の変態的な眼差しと思考、弄ぶ様には反吐が出ますが、この世界でサーシャが持つ接触はこれしかないのです。

ドラッグ漬けにして意識を失った彼女を縛り上げる。(サーシャが朝起きたら全裸なのも突き放した演出ですが効果的です。)

あそこでマイケルはガラスに映る自分を見ています。

サーシャを支配する自分の姿を観て満足しているのです。

そして最も見ているのが辛い、白昼に行われるレイプ。模型といえど非常に直接的に描かれる息苦しいシーン。

しかしここでも、エクロフ監督は距離をもって眺めます。

撮影はナディーム・カールセン。定点カメラで人物と距離があり広く取られる画角。

その冷たさが一つのスタイルでもありますが、感情を廃した、ロングショットはただ事実だけをまじまじと見せつけてきます。

その時点から以降は、サーシャに対しても距離が出ますね。

トーマスとの関係が露呈していくにつれて、なぜだかサーシャの立場が曖昧になっていく。彼女の感情も汲み取りにくくなります。

実際にマイケルから逃げる一つの道筋としてトーマスを見ていたのか、それともサーシャは自分自身におもちゃを与えたくなったのか。

淡々として冷ややかな視点は、そこに自分の判断を求めてきます。

私にはこの生と暴力の世界において、そこでしか生きられなくなった女性の哀しさが感じられました。

確かに物質的には彼女は豊かであるかもしれません。しかし実際には彼女自身もモノとして置かれているにすぎず、マイケルにとっての豊かさの一部でしかないのです。

トーマスはもしかすると(すくなくともサーシャにとっては)唯一彼女を人間扱いしたと感じたのでしょうか。

しかしトーマスも奥底ではナンパ目的の男であり、そして何よりも彼に狂った女と罵られたことは決定的に孤独を確定させたと思うのです。

最後の良心もあったと思われる警察署への駆け込み。しかしここでもサーシャは言語の壁に阻まれてしまう。

最後にはサーシャは適応したのだと思います。

この生徒暴力が支配する世界にてモノとしても生き残っていくため。

そういう意味で、非常に哀しい運命を背負った女性の話ととらえました。

あえて観客を突き放し、すり寄ってこないのは感情の共有ができず嫌いになってしまう人もいると思います。

でも自分はこのイザベラ・エクロフ監督のスタイルがはまりました。自分からスクリーンに起きることに潜り何かをつかませようと、突き動かす力が強く感じたのです。

万人受けはしないと思いますが、ハマるかもしれないという意味で一度鑑賞を進めたい作品です。

今回の感想はこのくらいになります。

最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。

それではまた次の記事で。

コメント