「サラブレッド」(2017)

作品解説

- 監督:コリー・フィンリー

- 脚本:コリー・フィンリー

- 製作:アンドリュー・ダンカン、ナット・ファクソン、ジム・ラッシュ、アレックス・サックス、ケヴィン・J・ウォルシュ

- 製作総指揮:デクラン・ボールドウィン、テッド・デイカー、ライアン・ストーウェル

- 音楽:エリク・フリードランダー

- 撮影:ライル・ヴィンセント

- 編集:ルイーズ・フォード

- 衣装:アレックス・ボベール

- プロダクションデザイン:ジェレミー・ウッドワード

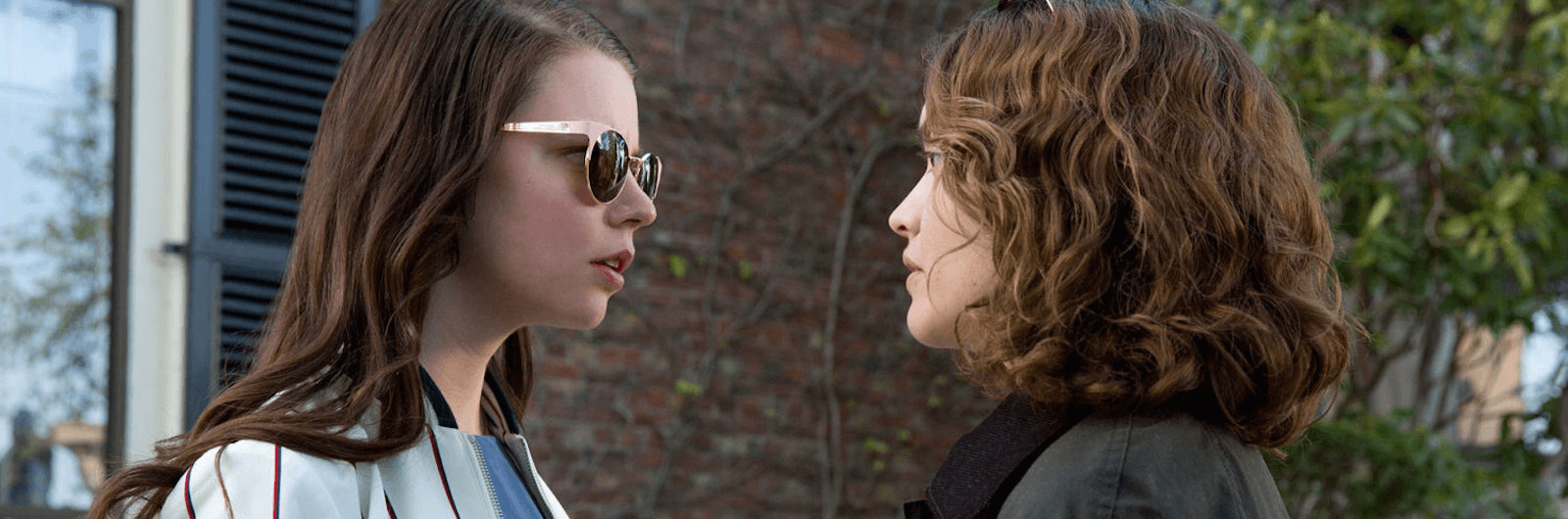

- 出演:オリヴィア・クック、アニヤ・テイラー=ジョイ、アントン・イェルチン、ポール・スパークス 他

初の長編監督デビューとなった、コリー・フィンリー監督の作品は、少女たちの殺人計画と言うマニアックなしかしファンは絶対にいるジャンル作品。

主演を演じるのは、「ウィッチ」(2015)、「スプリット」(2016)などで活躍し、今度X-menの新作でも主演を演じるアニヤ・テイラー=ジョイ、そして「レディ・プレイヤー1」(2018)でヒロインを演じ日本でも知名度のあがったオリヴィア・クック。

さらに、若くして亡くなったことが今も悔やまれる、アントン・イェルチンも出演しています。彼の遺作となりますね。

2017年の秋ごろだったかな?各映画祭で話題を集めていて、批評面で取り上げられていたのを覚えています。北米では実際は今年公開という事ですが、日本公開は今のところ未定。

気になっていたので海外版ブルーレイにて鑑賞しました。

9/27(金)日本公開が決定しました

~あらすじ~

幼い頃仲が良かったが長らく疎遠だったリリーとアマンダ。

久しぶりに会話するアマンダはリリーに、自分には感情が欠落していると告白する。

突然そんなことを言われ、さらにどこかつかみどころのないアマンダに困惑するリリーだったが、アマンダの率直さは二人を近づけた。

そんなある日、リリーと彼女の義理の父とのやり取りを見たアマンダは、即座にリリーが彼を憎んでいると見抜く。

そして、リリーに対し彼を殺害することを提案するのだった。

初めはアマンダが馬鹿げた事を言っていると思うリリーだったが、義理の父が彼女を家から追い出そうとしていること、そして母に対する酷い態度を見て、アマンダの話を聞く決心をする。

感想レビュー/考察

コリー・フィンリー監督初の監督作品ということですが、彼独特のスタイルを見せつけるショーケースとして完成されていると思います。

脚本自体が上流階級の醜い殺人を描くヒッチコック的なサスペンスでおもしろく、そこに今回の主演二人の演技とアンサンブルも加わって間違いなく完成度は高いと思います。

それに加えて、コリー監督はビジュアルと音楽を巧みに組み合わせて、映像によるストーリーテリング、音楽による感情強調を重ねています。

映画というメディアによって、彼の描きたいものにどんな力を与えられるかを理解しているんだと感じました。

台詞回しも大事にしてはいるので、それだけでも会話劇が見所ですが、全体を包む空気まで含め、監督の世界が完成されていると思います。

まず主演を勤めたオリヴィア・クックとアニヤ・テイラー=ジョイの二人のリード力の大きさは目立ちます。

対極的に見える二人の少女ですが、しかし実は共鳴し合うものを持っていると思います。

繊細ゆえに全てを感じとるリリーと、全くの感情を持たないアマンダの二人ですが、孤独なのは同じで、周囲の理解がないのも共通していると思いました。

ただ、それに対して不満があるかは異なっていますが。

感じるリリーと感じないアマンダは、まるで10代の心を極端に二つに裂いたようです。

何に関しても多感で、感情的なくせに、どこかしらクールで無関心な雰囲気もある。

だからこそ二人である意味一つのような存在にも思えます。

作品のトーンはオリヴィア・クック演じるアマンダのお陰で、ブラックコメディとしと割りと残酷なことをあっさり言うので笑えてきます。

何も感じてない少女が、真似をする才能を使ってリアクションをとる、演技の演技も観ていて楽しく、オリヴィア・クックの技巧に驚かされました。

“テクニック”の場面での早泣きからの真顔とか、ある意味スーパーテクニカル顔芸ですよ。スゴいしおかしいし。終始フラット感じが不気味かつなぜかクセになりました。

「レディ・プレイヤー1」(2018)の時と大違いで、オリヴィア・クックの演技の幅を見せつけるものになっているんではないでしょうか。

対照的にアニヤ・テイラー=ジョイが演じているリリーは、世界に対して敏感というか、スクリーンに初めて出てくるときからどことなく怯えた感じが出ています。

「ウィッチ」(2015)でのホラー映えする顔立ちと、変貌というのもあって、上品な美しさも持ち合わせたアニヤ・テイラー=ジョイはリリーにピッタリですね。

そして今作が遺作となってしまったアントン・イェルチン。

彼の演じるティムの情けなさと一番の人間らしさ。

「あと5年もすればよ、俺がここらを仕切るんだ。こういうデカい家に住んで表にあったような車も買う。」とかいう時点でもう愛すべきバカタレですw

しかもアマンダにズバズバ言われて、挙句怪我して泣きそうってかわいいかw

しかし彼の存在はこのサラブレッド(品質改良された血統種)の上流階級だらけの映画で、唯一観客よりであり人間らしいのです。

ある意味彼の臆病さは、超えてはならない一線を分かっている点で一番マトモで、逆にそれを超えるからこそリリーたちのような裕福さがあると思うと、醜悪さが際立ちますね。

この二人の関係性も、ライル・ヴィンセントによる撮影や画面構成で良く表されています。

最初に殺人計画を聞いたときの、カウンターから出られるように一歩引くリリーとか、ズームアウトと人物の動きまで心の距離と目的にまで重なっていますし。

やはり何度も写し出される、長いソファの端にそれぞれ座る二人の動きも良いです。

距離が空いているのが、どういう時に近づくか、そして最後にその構図が登場するとき、二人はどうなっているのか。

撮影は長回しが多く、特にリリーの家のなかは迷路かってくらいに出口が見えなく感じられ、そのままリリーが行き場を失っていることに繋がります。

人物のカットバックも、奥行きを使っての距離も、それぞれの主張対立や心情的な相容れなさに沿っていますね。

そこでリリーとアマンダが二人とも画面に収まるときのあの共同体的な、そしてどことない共犯的な空気も良いです。

ビジュアルストーリーテリングは、最後に二人が行きつくところを序盤から示していますね。日本刀、刃が割と初めから印象付けられていたり。

また音楽の使い方が変わっているというか、音楽自体が独特です。エリク・フリードランダーって調べたらチェロ奏者なんですね。

スコアなのかそれとも画面内で実際になっているのかが曖昧なような音楽や、スリリングな場面でのどこかミスマッチな、儀式的音楽にも聞こえるサウンドトラックで、印象強かったです。

このおぞましくも笑ってしまう題材に合う奇妙な音楽ですね。

プラスで言うと、主演2人特にアニヤの方ですが、ファッションショー的な楽しみも。

2人ともいろいろな衣装を着こなしてそのスタイルも見どころかと思います。ていうかアニヤ・テイラー=ジョイ何着ても似合いますね。

話は最終的にはダークなところへ落ち着きます。

しかし、私の印象としては、今作は孤独な二人の少女のとても切ない友情の物語です。

何もかも感じていたリリー。身体的接触をみせるのもアマンダとのハグと、最後にソファで寄り添うところ。彼女にとっては、アマンダが唯一の友達だった。

なんだか窮屈そうな上流社会で、アマンダ相手にはブラックな部分も口に出せました。

”技術”のシーンでは、アマンダと一緒ならマークを追い払えたわけです。

そしてアマンダもそうでしょう。

リリーのことは気にかけていたように思えます。匂いのこと言われた次のシーンがシャワー後ですしね。

最後に壁に貼ってあった写真。折りたたんでしまっていた感じもアマンダらしく、そこでオープニングすぐのあの写真が、アマンダとリリーの2人が子供のころのものであると分かるのです。

あれをずっととっておいたんですね。

そしてオープニングと同じく、ふと笑顔を作って見せるアマンダですが、オープニングでは笑顔を真似ているとしか思えなかったその表情は、どことなく本物の気がしました。

それを見ると、アマンダは自分の生を犠牲に、リリーを自由にしたように思えます。

それこそ、残虐な異常者と責められると分かっていて、ハネムーナーを殺したのと同じで、自分が社会的にどうなるのか知りつつ、リリーを苦痛から解き放ったような。

2人は、お互いに理解者としてずっと想いあっていたのか。とっても奇妙な、ちょっと寂しいながらも切なく美しい友情をみた気がしました。

コリー・フィンリー監督のデビューは、主演二人の力に支えられつつ、ビジュアルとサウンドで語っていく、独特の世界観を持った作品として持ち味をしっかり示すものでした。

新鋭の女優二人と監督という点でも今後がさらに楽しみに思う作品でした。

日本でいつ公開なのかは知らないですが、音の面での没入感としては劇場向きではないかと思うので、公開を望みますね。

コメント