作品概要

- 監督:ウィリアム・オルドロイド

- 脚本:アリス・バーチ

- 原作:ニコライ・レスコフ

- 製作:フォーラ・クローニン・オライリー

- 製作総指揮:クリストファー・モル、スティーブ・ジェンキンス、リジー・フランク、ジム・リーブ、クリストファー・グラニエ=ドフェール

- 音楽:ダン・ジョーンズ

- 撮影:アリ・ウェグナー

- 編集:ニック・エマーソン

- 出演:フローレンス・ピュー、コズモ・ジャーヴィス、ナオミ・アッキー 他

イギリスのウィリアム・オルドロイド監督の初めての長編作品。

ロシアの作家ニコライ・レスコフの小説「ムツェンスク郡のマクベス夫人」を原作とした作品になっています。

主演はこの作品以降大注目を集めることになり、「ミッドサマー」や「ブラック・ウィドウ」などヒット作で出世したフローレンス・ピュー。

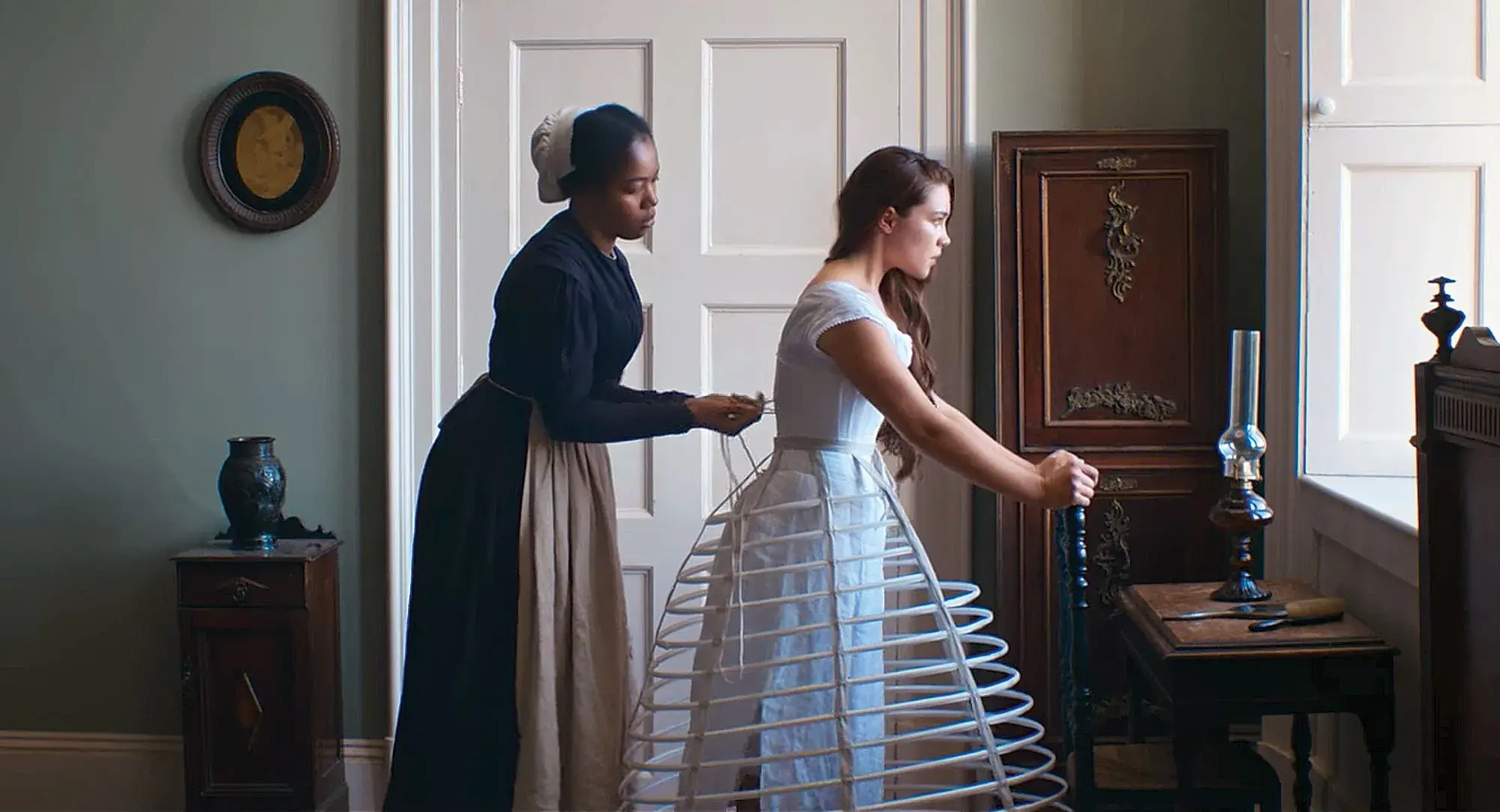

コズモ・ジャーヴィスが主人公と愛に溺れていく使用人役を、そして別の使用人役では「ホイットニー・ヒューストン」でヒューストン役を演じたナオミ・アッキーが演じています。

公開した当時に海外紙で作品評をみてから気になり、その後待っていましたがなかなか日本公開がなく、20年になって特集上映の作品の一つにあったようですが、結局時間がたって見逃していました。

ふとアマプラにあるのを見つけたので鑑賞。

~あらすじ~

19世紀後半のイギリス。

17歳で裕福な家に嫁に出されたキャサリン。しかし40歳の夫は彼女に興味はなく触れもせず、舅はキャサリンを家に縛り付ける。

まったく落ち着けず自由も与えられない家で、キャサリンは悶々と過ごすだけだった。

しかしあるとき、夫は仕事で遠くへ、そして舅も外出している際に、家の使用人アンナに他の使用人たちが乱暴している様子を見つける。

アンナを助けたものの、キャサリンは使用人の一人セバスチャンに惹かれてしまい、彼が部屋に忍び込んでくるとさして抵抗もせずに肉体関係を持つ。

しばらく自分を抑えつけるものがいないことで、キャサリンはセバスチャンと欲望のままに過ごし始めた。

だが舅が帰ってくると、再び自由を奪われることに嫌気がさしたキャサリンは驚きの行動に出るのだった。

感想/レビュー

もともとウィリアム・オルドロイド監督は舞台演出家だそうなのですが、映画的な部分でも画づくりには結構感心しました。

今作がテーマとしているのは女性への抑圧、家父長制度であります。

フェミニズムがすごく強く感じられる作品の中で、キャサリンの立場や心理状態をうまくその画面作りに落とし込んでいると思いました。

カメラの動きはキャサリンの心理

OPでの接写。ほとんどフローレンス・ピューの顔のみを捉えて、周囲のことがあまり見えにくい。

キャサリン自身全体のことを把握できておらず、よく分からないままに結婚させられていく様があらわされています。

序盤におけるほとんどのシーンはそれこそ絵画のように綺麗な画面なのですが、しかしかっちりと固定されたカメラにより映されています。

家の中に押し込められ、自由を奪われ、一瞬も一ミリも動くことを許されない飾り、置物のようなキャサリン。

それが一人で家に残されれば、ほんのり手ぶれする手持ちカメラになってきて、セバスチャンとの出会いの件では激しくも揺れ動く。

キャサリンが心理的に解放されていけば、カメラもまた自由さを取り戻す。この撮影手法でのリンクはなかなかいいところで気に入りました。

静寂と恐怖

窮屈なコルセットに縛られたキャサリンは、夫も舅もいなければそれをしない。グダグダ朝寝坊したいし、好きに外を出歩きもしたい。

17歳という自由を求める年ごろなのですから、それは至極当然ですけれど、この時代設定ではキャサリンに不利です。

屋敷の中、10代のそれと思えない生活を送る。今作では一切の音楽を使わず、また作中に音楽が流れているシーンもない。

自然と環境音のみで構築されているからこそ、そこで静寂が強く感じられます。

あまりに静かすぎて何もないこの生活は恐怖を感じるほどです。

ここまでの静寂ではなくとも、この自分の息のできる空間のなさや空虚な家の中というのは、現代にも通じる部分があるかもしれません。

時代劇から現代を映す

フローレンス・ピューのフレッシュさも、その熱演もありかなり引き込まれていくのですが、彼女は確実にこの時代劇に適応しつつ、どこか現代の女性を感じさせます。

現代の顔というのは本来時代劇では白ける要素ですが、フローレンスの場合には見事な塩梅過ぎて痺れます。

時代劇としてそのルックも持ちつつ、人種的な要素や女性への差別というのは現代に向けているメッセージでしょう。

その中で今作のラストは、人によってはあまり好ましく受け入れられないかもしれません。

原作でももっと悲惨というか、セバスチャンと共に・・・というような終わり方だとか。ここではあっさりとセバスチャンを切り捨てます。

キャサリンは誰にも所有されないし、誰のためにも自分の生を犠牲にしない。徹底したサバイバーです。

生存のために本能のまま走り、そして生存のために斬り捨てる。

恐ろしいとも言えますが、そこまでしなくては自分自身の存在を保てないというのもまたやはり悲しい物語でした。

オルドロイド監督は古典的な時代劇に刺激的な仕掛けを置き、光る主演をもって現代劇ともいえる作品を送り出しています。

今回の感想はここまでです。

やっとフローレンス・ピューの注目作が見れました。

オルドロイド監督はトーマシン・マッケンジー、アン・ハサウェイを迎えて「Eileen」というスリラーを撮ったらしいですが、そちらも日本公開来るかな。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

コメント