「17歳の瞳に映る世界」(2020)

作品概要

- 監督:エリザ・ヒットマン

- 脚本:エリザ・ヒットマン

- 製作:サラ・マーフィ、アデル・ロマンスキー

- 製作総指揮:ローズ・ガーネット、バリー・ジェンキンス、リア・ブーマン、ティム・ヘディントン、アレックス・オルロフスキー、エリカ・ポートノイ

- 音楽:ジュリア・ホルター

- 撮影:エレーヌ・ルヴァール

- 編集:スコット・カミングス

- 衣装:オルガ・ミル

- 出演:シドニー・フラニガン、タリア・ライダー、シャロン・ヴァン・エッテン、テオドール・ペルラン 他

「ブルックリンの片隅で」のエリザ・ヒットマンが、予期せぬ妊娠をした少女が中絶手術を受けるためにNYCへ行く数日間を描いたドラマ。

ヒットマンの監督作はこれで3作目、日本では今回が初の劇場公開作になります。

主演は今作で映画デビューを飾り、その演技がすでに様々な賞で高い評価を受けているシドニー・フラニガン。

また彼女のイトコ役として、スピルバーグ監督リメイク版の「ウエスト・サイド・ストーリー」に出演のタリア・ライダー、二人が出会う男には「ある少年の告白」のテオドール・ペルラン。

その他今作の主題歌を歌っているシャロン・ヴァン・エッテンが主人公の母親役として出演しています。

前作でもサンダンスで監督賞を撮ったヒットマン監督ですが、この作品でもネオ・レアリズモ賞を獲り、ベルリン国際映画祭では銀熊賞を獲得。

主演のシドニー・フラニガンも期待の新人として数々の俳優賞を得ました。

エリザ・ヒットマンの新作としてすごく見たかったのですが、北米版はDVDしかなく、またアメリカのアマプラにも入ることができなかったためにずっと見送っていたのですが、無事に日本での劇場公開になって本当に良かった。

今回は後悔初週に地元の小さな映画館で鑑賞しました。まあまあの入りでしたね。若い人も少し来ていました。

~あらすじ~

ペンシルベニア州に住む17歳のオータム。

彼女はある日、自分が予期せぬ妊娠をしたことを知る。地元のセンターで検査をしたうえで、オータムは中絶を望むが、そこでは中絶反対派のビデオを見せられる。

自分で何とかしようと決めた彼女だったが、州法により中絶を行う場合には両親の同意が必要と知り、州外へ行かなくてはと考えた。

彼女の親友でありイトコのスカイラーは、具合が悪くまた様子のおかしいオータムを見て悟る。

スカイラーは彼女を支えてくれる存在であり、二人でニューヨーク行きのバスへ乗った。

ニューヨークでなんとか中絶手術のできる医療機関へたどり着くが、そこでまたオータムの前にハードルが立ちふさがるのだった。

感想/レビュー

映像から語る静かな映画

なんと繊細でいて感受性豊かで、そして同時に痛々しい傑作か。

生きづらさも怒りも抑え込まれたトーンの中で確実に存在し、観ていて不快になりながらもずっと祈り続ける。

映画が終わった後に、自分の中の世界を見る目線がまた改められるというか。すごく続いていく空気をくれるほどのリアリティを持つ作品です。

前作の「ブルックリンの片隅で」でも思春期のゲイの少年の生きづらさをすごく彼の目線に寄り添う近さで描いてきたのですが、同じくその姿勢を持ち、そして今作も語らないというスタイルが一貫しています。

少女たちにフォーカスしつつ、見える彼女たちを囲む世界

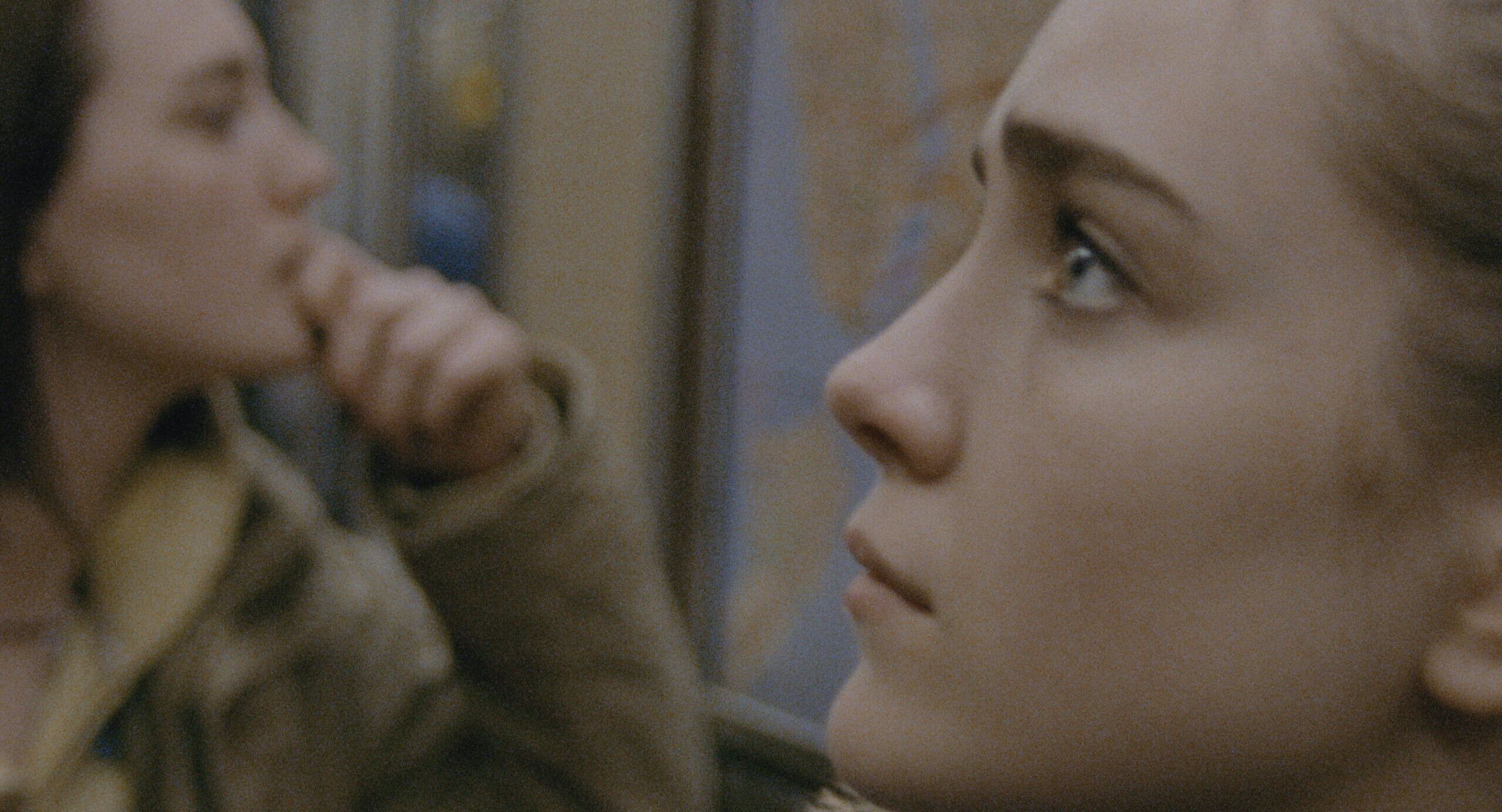

語らないというのは、主人公や登場人物たちにセリフが少ないという意味であって、その映像から映し出されているものは非常に多く、カメラと演技からすべては語られています。

主演二人の演技、そして彼女たちを追いかけていくカメラ(撮影は前作でも監督と組み、アニエス・ヴァルダ作品や「幸福なラザロ」のエレーヌ・ルヴァール)。

映し出すのはその町、通り、人々などの背景ではあるんですが、カメラはかなり人物に寄り、その目と表情を見せていく。

クローズアップの多い中でも、しっかりと周囲で起こることは理解できながら、中心は常にこの世界ではなく少女たちであり、世界が見えるとすれば”少女たちが見ている世界”です。

NYCの施設前で、おそらく(キリストの画やら十字架をかかえているので)中絶反対団体のデモとみられるものに出くわすところも、あくまで背景という感じで後ろに彼らを置き、手前のオータムたちにくっついて動くカメラ。

あのパーソナルスペース奪う感じでのカメラの動きとか、二人が感じる圧をこちらにも感じさせる手法で秀逸です。

単純なプロットだからよりその困難さがみえる

今作のプロットはだれでも理解できる非常にシンプルなものになっています。

17歳で予期せぬ妊娠をした少女が、NYCに行って中絶手術を受ける。

それだけです。ただ、それだけのことの中に、抑えられた静けさをもって監督はこの現実の世界をあぶりだします。

その世界はオータムたち少女の目線から見えるものであり、映画も声も上げずに痛みと苦しさの中で生き抜き選択していく彼女たちを追いかけていく。

そうすることで、彼女たちになり、彼女たちを通して体験を得ていくことができる。

その静かさが特徴的ではありますが、本当に小さなディテールとか、目の前の出来事とかが世界と人間を語り続けていくので、全くこちらをつかんで離しません。

OPでオータムは歌を歌います。

その内容もすごく示唆的です(He make me do things I don’ wanna do. He make me say things I don’ wanna say…)が、そこで入る野次。

また家族の中での居心地の悪さ、特に父親からの面で、たとえオータムがあまり話さなくともすべてうかがえます。

オータムの見る家族。すべての世話をしているのは母です。

父は座り煙草をふかし、ジャケットすら母に着せてもらっている。それをじっと見つめるだけのオータム。

オータムの強さとあがき

かなり内向的に思えるオータムでも、強さを感じるのは鼻ピアスのシーンでしょうか。

人によっては痛々しくてアレなシーンでしたが、でもオータムはサクサクと進めていく、その自分の始末を自分でつけていく確固たる部分は、この話全体に必要なベースになっています。

ただ一方で、コントロール不能になり始めた人生、自分の体に、少しでもコントロールの実感を持とうとする行為にも思えて切ないですが。

そしてイトコのスカイラーの造形も見事に伝えられます。オータムに優しい言葉をかけるのはいつも彼女です。

出発のシーンとか、彼女からの物言わないオータムへの優しさが、今作で一番の暖かさでしょう。

スーパーマーケットでのシーン。

前後に二人を置くことでその繋がりを意識させながら、無言でレジを打つオータムに対して、愛想よくいろいろと声をかけて接客するスカイラー。

ただそこでも、その接客の愛想の良さが招く愚かしく不快な出来事が展開されます。

また彼女たちの旅路の前から、そこには常に怒りと悲しみ、不快さと生きづらさに溢れていることが描かれます。

ただ、そこに大きなリアクションがない。あるのは辛さとどこか諦めも見えるような少女たちの顔でした。

タイトルの意味が分かる問診シーン

中絶の選択をしてからのハードル、そこへ向かう際に直面する生きづらさ。

精神的な加虐にみえる中絶反対派のビデオ、テキトーな診断。

普段からかかっている妊娠に関わる負担に加えて、中絶においても処置に時間も体への負担もまたかかってくる。

一番の暖かさでしょう白眉と言えるのはオータムの問診のシーン、そしてオータムとスカイラーの結ばれた手。

前者はシドニーの圧巻の演技と長回しが炸裂しているシーンで、原題の意味がわかる場面でもあります。

ここでもまた、語らないことから察せられる事実が胸を裂くほどに痛い。

もはや口に出すことができないんですよね。

でもそのオータムの表情からは十分に痛みが、彼女が経験してきたことがうかがえて、切なくて悔しくてたまりません。

これまでにも表立って拒絶したり叫んでこなかったオータムが、ここにきてまで堪えているというか、もう声を上げることもできないくらいに追い込まれているのがつらくて仕方ないシーンです。

女性と男性で使い分けられる手の演出

そして二人の結ばれる手。手は今作のアイコンに思います。

例えば男性側の関わる手の演出、スーパーのマネージャーの行為は不快にもほどがある犯罪行為です。

バスの男もスカイラーの腕に触れるところから入り、カラオケのシーンではその手が脚へ伸びました。

一方で女性の手は。

処置の際にオータムの手を握ってくれた医師の手。

そして睡眠改善薬を飲みほすほど不安で眠れていないオータムの顔に、安心して寝てというように触れるスカイラーの手。

彼女の手は優しい。

青春映画らしい親友へ辛く当たってしまったシーンの後。トイレでスカイラーはオータムの目のくま消すように化粧をしてくれる。

あそこで言葉なく謝罪と許しで仲直りしている親密さに泣けますし、セリフ無しでこの二人の関係性がここまで語れるヒットマン監督が恐ろしく思えました。

そしてスカイラーが最後にちょっとした手品を見せますが、あれも手なんですよね。

いつも優しいスカイラーのために、今度はオータムの手が柱越しに触れて寄り添う。こんなにも痛いのに優しいシーンはないです。

あと個人的には朝というのも大事な描写かと考えました。

2人が出発するのは朝。あのぼんやりと明るくなってきた、車が止まっていて静かな住宅地の道を撮るショットは印象的です。

光が向こうにあり、道は長いけれどきっとたどり着ける。

そして、今作での夜って結構地獄なんです。はやく過ぎ去って朝が来てくれないかなと願ってばかりのNYCでの夜は本当に苦しかった。

だから朝というのは、全体を通しての願いに思えます。

いつか今の世の中が変わり穏やかな光が指してくれるという願いと祈り。

その先にあった、オータムとスカイラーの二人がパンを食べるシーン。ただ何気ない笑顔が本当に愛しかった。

こうして芸術が描くことが現実を良くしていけるのなら

未成年の妊娠と中絶、女性にかかり続ける身体的そして社会的負担、選択とその環椎の難しさ。

とっかかりにくいかもしれないが、今描くべき問題を、ここまでの静けさで描いて見せてしまう手腕には本当に感服します。

芸術がストーリーテリングによって現実世界をもっと先へ、もっと善いものへしていけるなら、まさにこうした作品が必要なのです。

繊細で感受性豊か。

エリザ・ヒットマン監督が生んだ今まさに必要な傑作としか言えない映画。絶対に見てほしいです。

とても幸運なことに、いま日本ではエメラルド・フェネル監督の「プロミシング・ヤング・ウーマン」も公開されていて、セットで見ることができます。

今社会にある生きづらさを、その目で見るべきです。

今回はちょっと長めに書きましたが、今年度ベスト級の圧倒的な、間違いない傑作です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた次の映画の記事で。

コメント