「私というパズル」(2020)

- 監督:コーネル・ムンドルッツォ

- 脚本:カタ・ヴェーベル

- 製作:アシュリー・レヴィンソン、アーロン・ライダー、ケヴィン・チューレン

- 製作総指揮:ジェイソン・クロース、アーロン・L・ギルバート、サム・レヴィンソン、マーティン・スコセッシ、スチュアート・マナシル、スラージ・マラボイナ、リチャード・マコーネル、ヴィクトリア・ペトラニー、スティーヴン・ティボー

- 音楽: ハワード・ショア

- 撮影:ベンジャミン・ローブ

- 編集:ダーヴィド・ヤンチョ

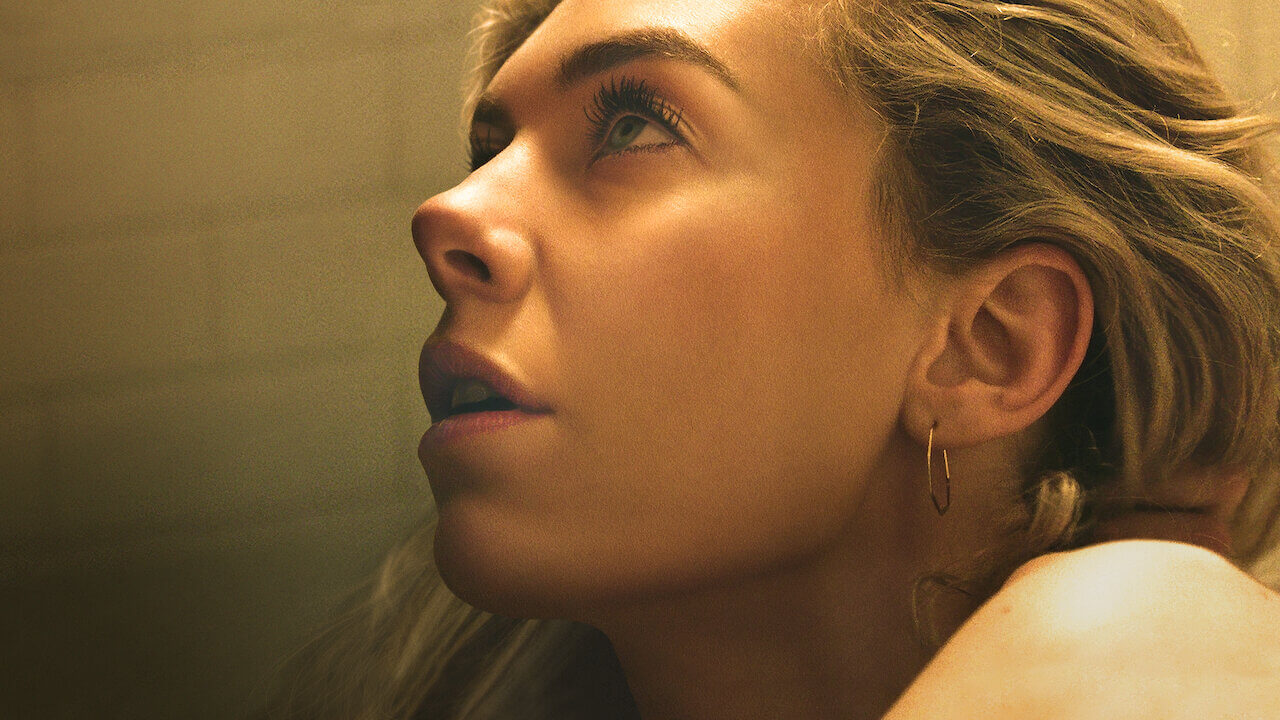

- 出演:ヴァネッサ・カービー、シャイア・ラブーフ、エレン・バースティン、モリー・パーカー、サラ・スヌーク、ベニー・サフディ 他

「ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂詩曲」のコーネル・ムンドルツォ監督が、我が子を失った母が耐え切れない悲しみを受け止め乗り越えようと苦悩する様を描くドラマ映画。

主演は「ワイルド・スピード スーパー・コンボ」などのヴァネッサ・カービー。

また夫役には「ハニーボーイ」のシャイア・ラブーフ、その他名優エレン・バースティンが母親役、監督として活躍するベニー・サフディが義理の弟役で出演しています。

とにかく主演のヴァネッサ・カービーの演技が高く評価されていて、ヴェネチアでは主演女優賞を獲得、ゴールデングローブでもアカデミーでもノミネートを果たしています。

映画祭関連で2020年に見かけ、クールでセクシーな女性薬の多い印象のヴァネッサ・カービーが結構シリアスなドラマに出るそして賞の獲得もあって気になっていた作品でした。

NETFLIXでの製作ということで日本でも1月から配信がされていたのですが、当時は加入しておらずに見れませんでした。ということで加入して早々に鑑賞。

出産をひかえているマーサ。夫のショーンと彼女は自宅での出産を選択していた。

マーサが仕事から帰りショーンと話していると陣痛が強くなり破水、二人はすぐに助産師を呼び自宅出産を始め、無事に女の子の赤ちゃんが生まれた。

しかし、助産師が赤ちゃんの呼吸に異常があると気付き、病院へ緊急搬送するも、亡くなってしまったのだ。

深い悲しみとその悲しみの共有がうまくいかないことから、マーサとショーンには溝ができていた。

そして、マーサの母が助産師を相手にしての訴訟を起こしていることがまたマーサを追い込んでいく。

わずかな間生きた命。失った悲しみ。

マーサは砕け散った自分を少しずつ修復しようともがいていく。

NETFLIX製作によるドラマですが、出産直後の子どもの死という、題材としては非常に難しいものに挑戦しながらも、それを観客に身に染みるレベルで届けることに成功していると思います。

話の展開や大筋としては、訴訟が出てきてそこへ向かっていく作品になっています。

自宅出産における赤ちゃんの死に対しての、責任問題を問うていくというのが、根底のうねりにはあります。

しかしコーネル・ムンドルッツォ監督は今作を法廷劇や社会的な作品には決してせずに、外界環境ではなくてもっともっと個人の、子を失った母親の心に注目していく作品にしています。

誰しもがここは絶対に褒め称えるであろう冒頭のシークエンス。

自宅での出産を帰宅してからの会話~結末まで、擬似的ではあってもワンカットで見せていく臨場感には圧倒されてしまいます。

痛々しく、目を背けたいとも感じてしまうその女性が経験するプロセスを、画面を通して見せる。

それは手順をみせる資料ではなくて、完全にその場に立ち会って祈り応援する側になるまでの感情的な繋がりをくれます。

だから、この掴みがくれるのは作品全体を通しての当事者意識。マーサへの寄り添いになっているのです。

すごく苦しく痛い、でもこの先には愛の結晶が・・・と思えば絶望に叩き落されるわけで、出産を共に経験するような強烈なインパクトがあるために、余計にその後の悲しみも苛立ちも全てに観客を巻き込んでいくのです。

そしてそれを支えているのはヴァネッサ・カービーなのもまた、誰もが認める事実です。

先の出産シーンでは実際に生んでいる映像を見ているような臨場感。しかもカービー本人には出産経験はなく、いろいろな資料やドキュメンタリーを見て勉強してあれだけの演技ができてしまうという驚異の力。

シャイアとも見事なケミストリーを見せていて、会話の自然さが素敵でしたし、喪失後の逃避とも思えるあえての冷たさや突き放す態度も素晴らしい。

マーサは端からみればちょっと母としてどうかと思われそうな発言をします。

自分の子どもの遺体を大学への献体するなど事実だけで言えばおかしいですけど、冒頭で心を掴まれ、また悲しみをたたえるマーサに観客が愛想をつかすことはないです。

何が起こったかすらうまく理解できない中で、世界だけが目まぐるしくも進んでいく。だから仕事にも行くし、身の裂けるような現実のなかで、あえてクールに振る舞ってしまう。

意地というか、処理できないからまっすぐ見ない逃避。

ヴァネッサ・カービーは非常に静かに、泣きじゃくるわけでもなく、そもそもどう悲しんだら良いのかも分からないほどの悲劇に直面したマーサを体現します。

それらにコントラストしてのリンゴに関わるシーンでの子への想いの深さ。

リンゴのことは最後の法廷で初めて明かされてくる仕掛けですが、子どもを失った母が種を芽生えさせようとするその行為から十分にその想いは受け取ることができますね。

全編通しての命のサイクルたるリンゴ。どうしても芽が出ない種もある。

マーサは確かに逃げているのでしょう。しかし逃げるなと言えないくらい観客を彼女にくっつけてしまうので、周囲が無神経に見える。

悲しませろ。断罪などいらない。そう思っているとどうにも母親がうっとおしく感じましたが、またここで感情ジェットコースターをムンドルツォ監督は繰り出します。

母はやたらにショーンの所得を気にするし、まあ母は裕福でもマーサは全く頼ろうとしない。

マーサが感情を爆発させるカットのあとでの母の告白。この作品は、母が子を想うということを描いているのだと思いました。

母の行動全てはマーサのためです。自分自身が生き抜くということの中で経験し、母の大きな愛を持った者だからこそ自分の娘にも気付いてほしいこと。

自分の意志で公然と思いのたけを打ち明けることこそが救いなのです。マーサはただ自分で抱え込んでしまった。

悲しみを受け止めるには、それを言葉に出すことも必要なのでしょう。

そしてその失った、ほんのわずかな間に生きた娘のために、彼女の生の意味を語らなくては。

誰かを裁いたり責めたり、お金をとるためではなく、ただ生まれてきたことが本当に喜びだったから。

実は今作の脚本家カタ・ヴェーベルは監督のパートナーです。そして二人は妊娠中に子どもを失っているんですね。

その時ヴェーベルはしばらく一人になるためにムンドルツォ監督と離れたらしいですが、その時この脚本を書いたとのこと。

きっとその執筆という行為が、悲しみの処理でありそして外に出なくとも確かに生きていた命に対する愛情だったのだと思います。

今作自体が喪失と悲哀の表現だったのです。

冒頭のシーンが強すぎてその後はちょっと弱く感じるなどの難点もあるにしても、ヴァネッサ・カービーの名演は必見。もちろん出産シーンも。

個人的には「マンチェスター・バイ・ザ・シー」のような喪失の処理映画で結構好きな作品でした。

NETFLIX加入者はもう見ているかもしれませんが、未見であればぜひ。

ということで今回の感想はこのくらいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた。

コメント