「サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ-」(2020)

- 監督:ダリウス・マーダー

- 脚本:ダリウス・マーダー、エイブラハム・マーダー

- 原案:デレク・シアンフランス

- 製作:キャシー・ベンツ、ビル・ベンツ、サチャ・ベン・ハロッチェ、ベルト・ハーメリンク

- 製作総指揮:デレク・シアンフランス、ディッキー・アビドン、カート・ガン、フレドリック・キング、ダニエル・スブレガ、ディミトリ・ヴェルベーク

- 音楽:ニコラス・ベッカー、エイブラハム・マーダー

- 撮影:ダニエル・ブーケ

- 編集:ミッケル・E・G・ニルソン

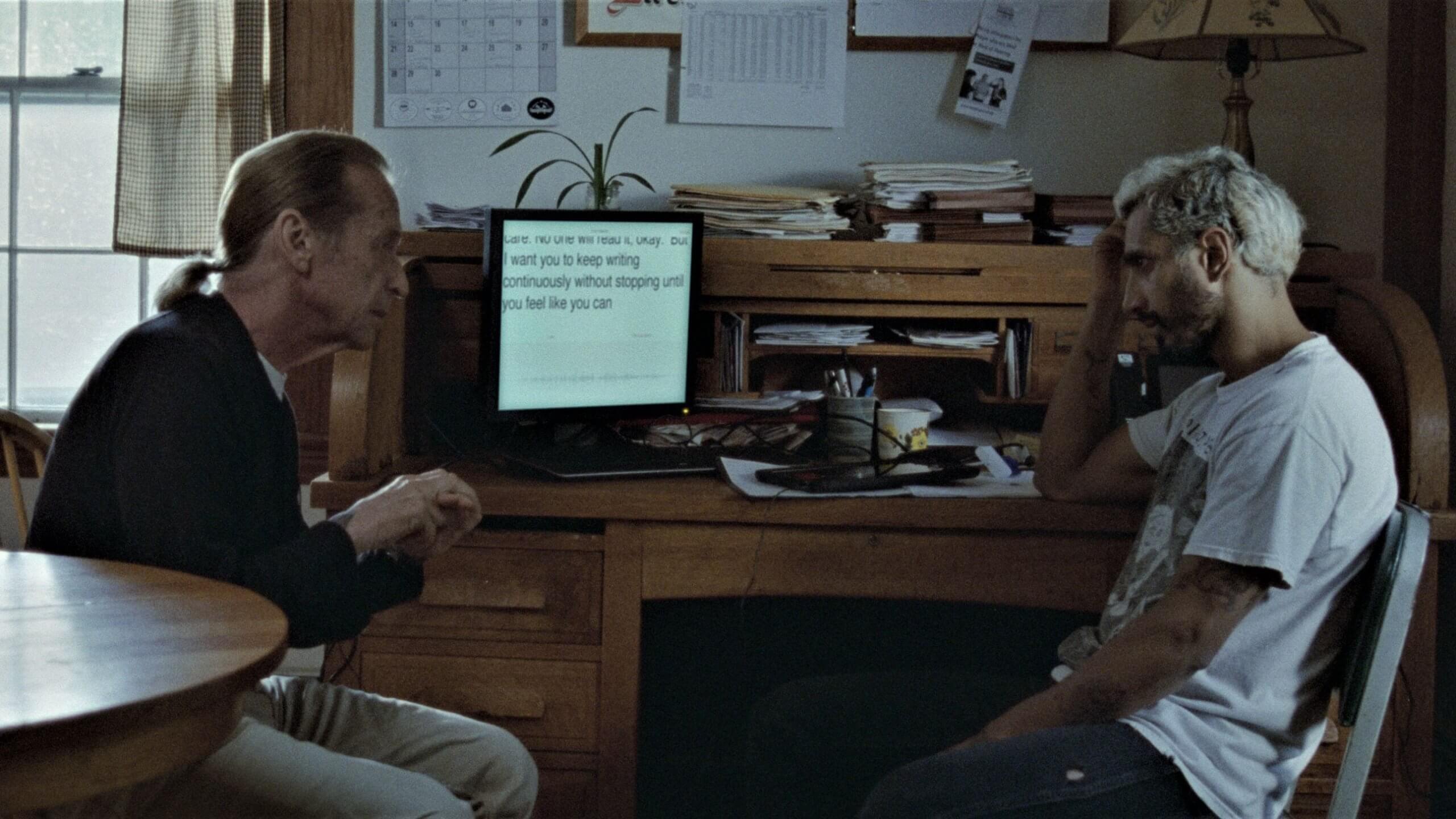

- 出演:リズ・アーメッド、オリヴィア・クック、ポール・レイシー、ローレン・リドロフ 他

「プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ/宿命」などの脚本家ダリウス・マーダーの初長編監督作品。

聴力を失ったメタルバンドのドラマーが、自身の依存症や回復への希望、また現実と向き合っていくドラマ。

主人公は「ヴェノム」などのリズ・アーメッドが演じ、パートナー役には「サラブレッド」などのオリヴィア・クック。

脚本は監督と兄弟のエイブラハム・マーダーが担当しています。

元々はデレク・シアンフランス監督が暖めていた原案があったそうで、長い年月を経てようやくの映画化とのこと。

アマゾンスタジオでの製作となりましたが映画祭でも上映、北米ではコロナの影響を受けつつも劇場公開もしている作品。

日本ではAmazonプライムビデオにて配信されており、私もこの機会に観賞しました。

なぜか字幕版がなくて吹き替えだけでしたが、仕方なし。

ちなみに今作は絶対にヘッドフォン推奨の作品です。

ルーベンはパートナーのルーと一緒にバンドを組み、ドラムを担当している。

しかしある日、急に耳に水が詰まったような感覚になり音が聞こえにくくなった。

一時的なものだろうと思いライブ演奏を続けるルーベンだったが、難聴は悪くなる一方で、医師の検査では聴力回復はできないと診断が下った。

機械を埋め込む手術で回復の余地があると聞いたルーベンはそれにすがったが、ルーはルーベンを聾唖者の依存症更正施設へ送ることを決意する。

ルーベンは彼女と出会う前、麻薬依存で苦しんでおり、今回のことで自暴自棄になればまた依存に戻ってしまうと考えたのだ。

この作品は難聴、聴こえない人のその内側へと入り込ませることで思考を、思いやりを持つことを意識させる素晴らしい試みでした。

難聴になった主人公を観察するのではなく、彼自身に観客を同化させることで追体験をさせ、理解をさせる。

なぜそれが素晴らしいことかと言えば、これは私が映画において大切と思う、全く接点のない人間への共感を強く意識させるものだからです。

アメリカの男性ドラマーで過去に依存症に苦しんでいて、そして目の前に聴力の喪失という問題を抱える。

普段の自分とは繋がりのないこのルーベンに(それがフィクションの人物だとしても)繋がり、理解をしていくことは世界を広くしていくことになると思います。

そしてここでその繋がりを強めてくれるのは、他でもなく主演のリズ・アーメッドです。

ルーベンという人物に生命を吹き込む彼の演技は素晴らしい。実際にドラムを練習し、そして手話(ASL:American Sign Language)も習得した彼の実在感が良いですね。

ルーベンは過程としては言葉を声に出して発することが減りますし、変化する環境にリアクションし適応し続けるのですが、リズ・アーメッドの眼差しや身体的な所作が繊細です。

自分でも何を言っているのかうまく聞きとれないこともあったり、手話を使い始めるからこそ、セリフが極端に少ない。その中でリズ・アーメッドが表情から全てを語っていきます。

ドラマとしてのリアリティは、脚本の中でも良い機能がありまして、それは過去が本当に過去になっていて映像として出ない、また多く語られないことです。

ルーベンの依存症はルーの口から。そしてルーの自傷行為は、OPすぐのトレーラーのベッドでふと見える腕の傷跡から語られます。

長い自分語りはなく、しっかりと映画が始まるより前の人生を感じることができます。

また演出もすごくドキュメンタリーテイストが強いですね。カットも長めですし、テーマとして劇伴もありませんので。

手持ちカメラでの撮影からその親密な距離感を出し、さらに音響が完璧に仕上げます。

今作は主に音響が2つに分けれています。1つめは登場人物たちを外部から眺める視点を持つ、いわゆる映画では普通の音響です。そこで鳴っているものをそのままに聞くことができます。

そしてもう一つは、ルーベンの耳としての音響です。

彼の耳の塞がったような、水の中に入っているような状態から、そこでの聞こえにくさ、自分の声すら拾えない苦しさがそのまま見ている側の耳にも流れ込んできます。

そしてインプラント後にはその音の騙し、脳への調整ができず不快で苦しい音の波が続くのです。

音響のデザインや設計は是非ともしっかり味わってほしいポイントです。

劇場環境では観賞できないので、ヘッドフォンで没入しながらの観賞を。

こうやって難聴の状態を擬似的にでも体験することで、聴こえない、音に異常があるということのみではなく、そこからくる悔しさや怖さ、切なさを体感できます。

ルーベンは常にこの聴力の喪失、難聴を直すべきものととらえます。間違っていると。

ですからルーベンと施設のみんなが打ち解けていき、彼にとって家のように、幸せな環境が見えてきても不安が残ります。

一生懸命なルーベンは、今を認めることではなくやはり直すことに向かっているように見えるのです。

そんなルーベンを囲む登場人物。

ジョーを演じるポール・レイシーも素晴らしかった。

ルーベンがいまだに過去を、つまり聞こえていた頃を目指す姿勢に悲しげな表情を浮かべ、決定的な会話から別れへいくシーンでの涙をこらえる表情。

そしてオリヴィア・クック。

序盤に出てからかなり出番の空く人物でしたが、彼女もまたルーベンが過去を向くことに悲しさを持っていますね。

そして恐怖すら感じている。

映画が始まって序盤で一時お別れをするのですが、ルーベンとの繋がりの強さを感じさせます。ここはオリヴィアとリズ二人のケミストリー。

ただ、ルーが過剰にもルーベンを施設へ行くように促すことから、彼女にとってルーベンは支えであるとわかります。

ルーベンが壊れ麻薬に走れば、ルーもまた昔の自傷行為に走る。それが分かっているから、恐れてもいる。

ルーベンはジョーに与えられた課題に苦労します。それは静寂と向き合うことです。

耳が聴こえないというよりも、静寂という純化された中で、今を見つめることが彼にとって辛く、過去へ逃げてしまいます。

ただ彼が今を、直す必要のないありのままを受け入れていかなければ、そのまま未来も失われる。

一筋縄ではいかないルーベンの旅は個人的に思える真摯さを持ちます。

この作品がここまで誠実なのは、製作にかかる部分が大きいでしょう。

製作から俳優にわたり多くの聾唖者の参加もあり、ゆえに彼らを除外しません。

この作品を見るにあたりテーマは常に彼らに捧げられ、そして敬意が払われている。

ダリウス・マーダー監督の作品でありながら、聾唖者のコミュニティの、彼らの文化からくる作品でもあると思います。

突き詰めて言えば、聾唖者を描く映画ではなく、聾唖者が描く映画になっている。それだからここまでの質感と自分事に思わせる強さを持っているのだと思いました。

劇場公開がないですが、配信で見逃してほしくない1本です。非常にオススメです。

感想は以上。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

それではまた次の記事で。

コメント