「ウトヤ島、7月22日」(2018)

- 監督:エリック・ポッペ

- 脚本:シブ・ラジェンドラム・エリアセン、アンナ・バッヘ=ビーク

- 製作:フィン・イェンドルム、スタイン・B・クワエ

- 製作総指揮:フィン・イェンドルム、スタイン・B・クワエ、エリック・ポッペ

- 撮影:マルティン・オッテルベック

- 衣装:リッケ・シモンセン

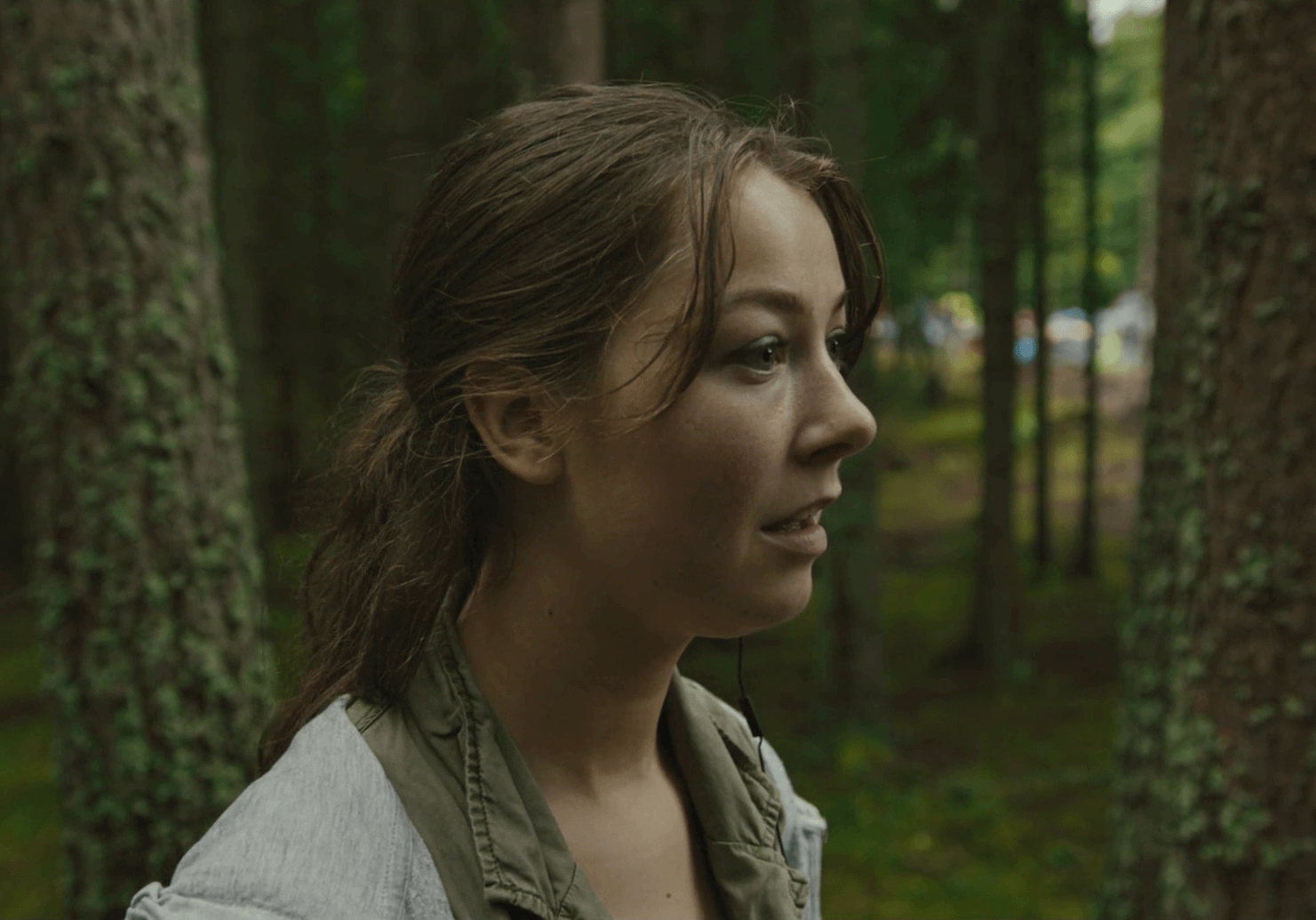

- 出演:アンドレア・バーンツェン、アレクサンデル・ホルメン 他

2011年7月22日にノルウェーのウトヤ島で実際に起きた大量殺人テロを、その場にいた者の視点からワンカットで送るスリラー作品。

第68回のベルリン国際映画祭にてコンペティションに出品されました。

監督は「ヒトラーに屈しなかった国王」(2016)のエリック・ポッペ。

2011年7月22日。ノルウェーの政府庁舎にて大規模な爆発があった。

オスロでは通信網が乱れ、大混乱に陥っている中、ウトヤ島では労働党青年部のサマーキャンプが行われており、多くの若者たちが参加していた。

このサマーキャンプに妹と一緒に参加していたカヤは、友人と話していたところ、発砲音のようなものを聞く。

すると森の奥から多くの学生が逃げてきて「逃げろ。銃撃だ。殺される。」と叫んでいた。

一時友人たちとともに建物に避難するカヤだったが、多数の銃声が鳴り響き、屋内からいっせいに逃げ出すことに。

友人たちはとにかく海岸まで逃げようというが、カヤは妹を置いて行けず、一人彼女を探しに行くのだった。

この作品は”何か映画を見ようかな”とか”面白そうだな”とかそういう感覚で見るものではないかと思いました。

少なくとも、観た後、観る前には戻れないと言っておきましょう。

私はこんな感覚になったのは、ネメシュ・ラースロー監督の「サウルの息子」以来でした。

見ている間も非常に厳しかったのですけれど、観終わった後には何か自分の中の一部が死んでしまった、そんな感覚になりました。

これが実際に起きたことなのかという絶望で心が埋まってしまったのです。

この作品にエリック・ポッペ監督は、明確な役割を持たせていると思います。

今作に関しては、その存在と手法が大切であって、上手いとか芸術的だとはどうでもいいと割り切っているように思えたのです。

もちろん、長回しでの臨場感を演出する点は非常に効果的ではありますが、一部に関してはその画面揺れや、ちょっとした”撮影者の視点”を感じてしまう部分もありましたし、逃げ惑うカヤにくっついたカメラでありますから、ほとんど木々と泥、顔ばかりが映っているので、その点でいろいろなショットが出されているということはありません。

ただ、銃撃開始直後は心臓が痛いくらい怖かったのは確かです。

銃声が数種類、そして一度に必ず2発以上聞こえるその殺意の強さや、画面に見えないからこその恐怖、音だけでの演出。

一度も俯瞰したりせず何も見せないのが、当時あの状況にいた人と同じ体験をするという上で非常に効果的だったと思います。

現場の立場になって物を見る点では、あのヘリがいるのにカメラを向けているだけで助けてくれない、警察の動きの遅さなど透けて見えてくる不備の部分も感じられます。

そういう点は第3者視点でしか普段見ていないので、実際に助けを必要とする人の側で直接感じられたのは貴重なことだったと感じます。

親や兄弟との別れ、友人の死など、突然訪れたことに対処しきれない様があまりに残酷で、なんの処理もできないままに次へ進まなければいけない。

あまりに理不尽すぎる。なにもできない。ただ恐怖に吐きそうになる。

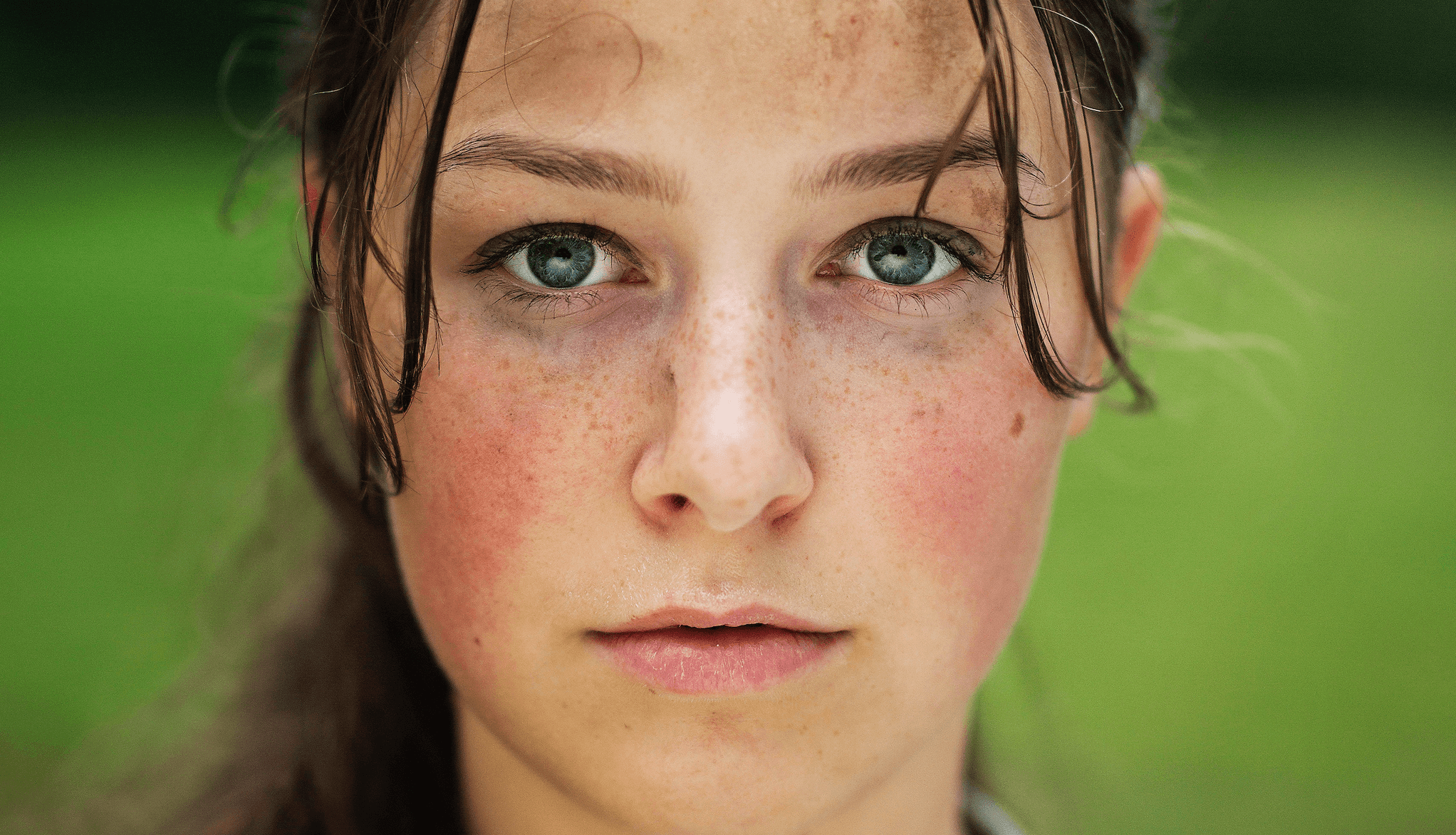

それでも最後まで観続けたのは、カヤと約束したからです。

「最後まで見てて。」始まってすぐに、(実はイヤホンを付けてお母さんと電話しているのですが)真っ直ぐにカメラをみつめカヤはそう言いました。

ドキッとしましたけれど、この言葉があったから、あまりに辛くても最後まで目をつむろうとは思いませんでした。これこそ、監督がこの作品で観客を現場に放り込んだ理由なのかなと思いました。

ただ初めから最後まで、目をそらさずにこの瞬間、怖くて怖くて仕方なかった彼らに寄り添ってほしいと。目に焼き付けて忘れないでほしいと。

非常に辛いですけれど、これは現実に起きたことなんですよね。

くだらないことだろうが楽しんでいて、将来に何か期待をしていた若者たち。彼らを覚えていくための残酷な時間。

正直2度は観れないです。でも絶対に1度観なくてはいけない、そんな作品でした。

私、すこし死んだなと、なかなかに壮絶な映画体験でしたが、個人的にはおススメして観てほしい作品でした。感想はこのくらいです。それではまた次の記事で。

コメント