「キャロル」(2015)

作品概要

- 監督:トッド・ヘインズ

- 脚本:フィリス・ナジー

- 原作:パトリシア・ハイスミス 「The Price of Salt」

- 製作:エリザベス・カールセン、スティーヴン・ウーリー、クリスティン・ヴェイコン

- 製作総指揮:テッサ・ロス

- 音楽:カーター・バーウェル

- 撮影:エドワード・ラックマン

- 編集:アフォンソ・ゴンサウヴェス

- 衣装:サンディ・パウエル

- 出演:ケイト・ブランシェット、ルーニー・マーラ、サラ・ポールソン、カイル・チャンドラー 他

「エデンより彼方に」(2002)のトッド・ヘインズ監督がパトリシア・ハイスミスによる小説を映画化。

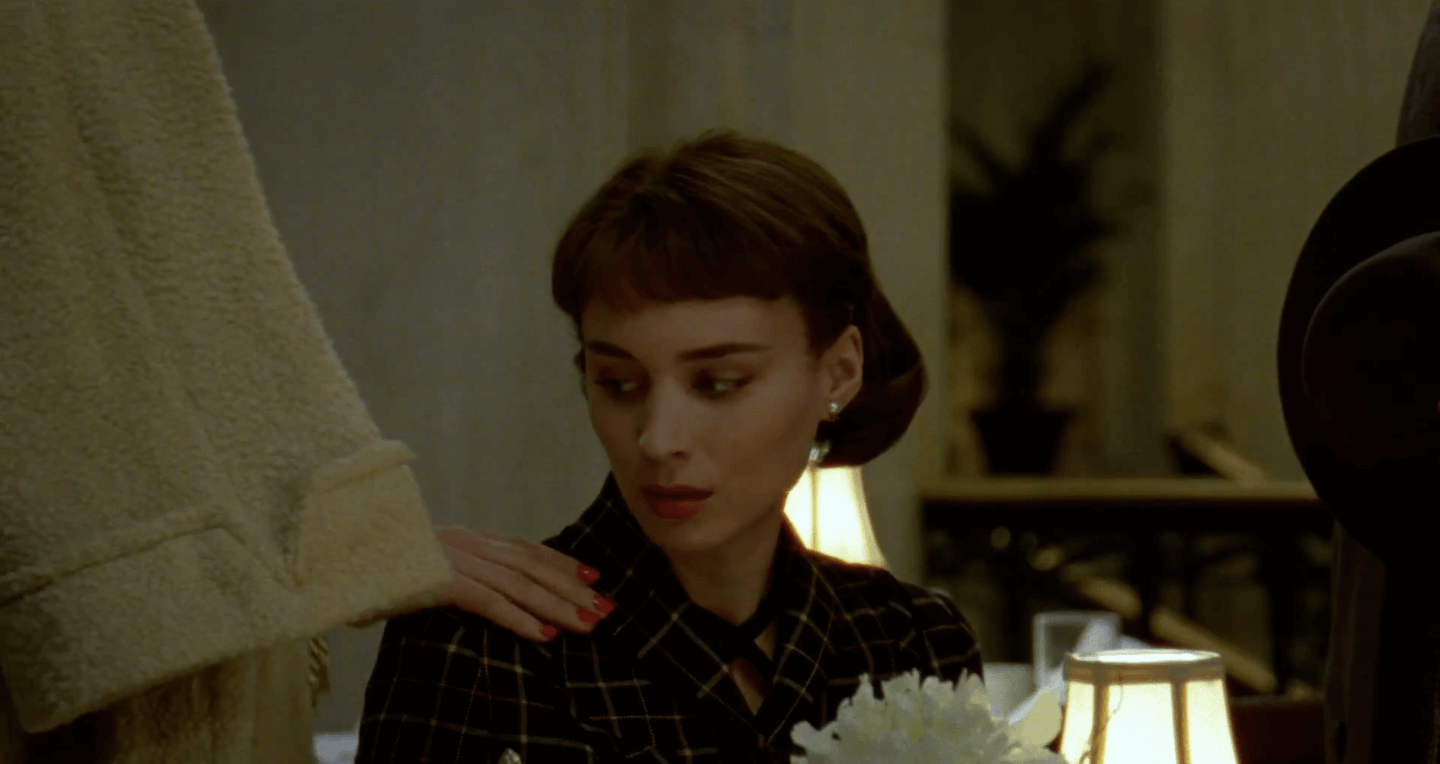

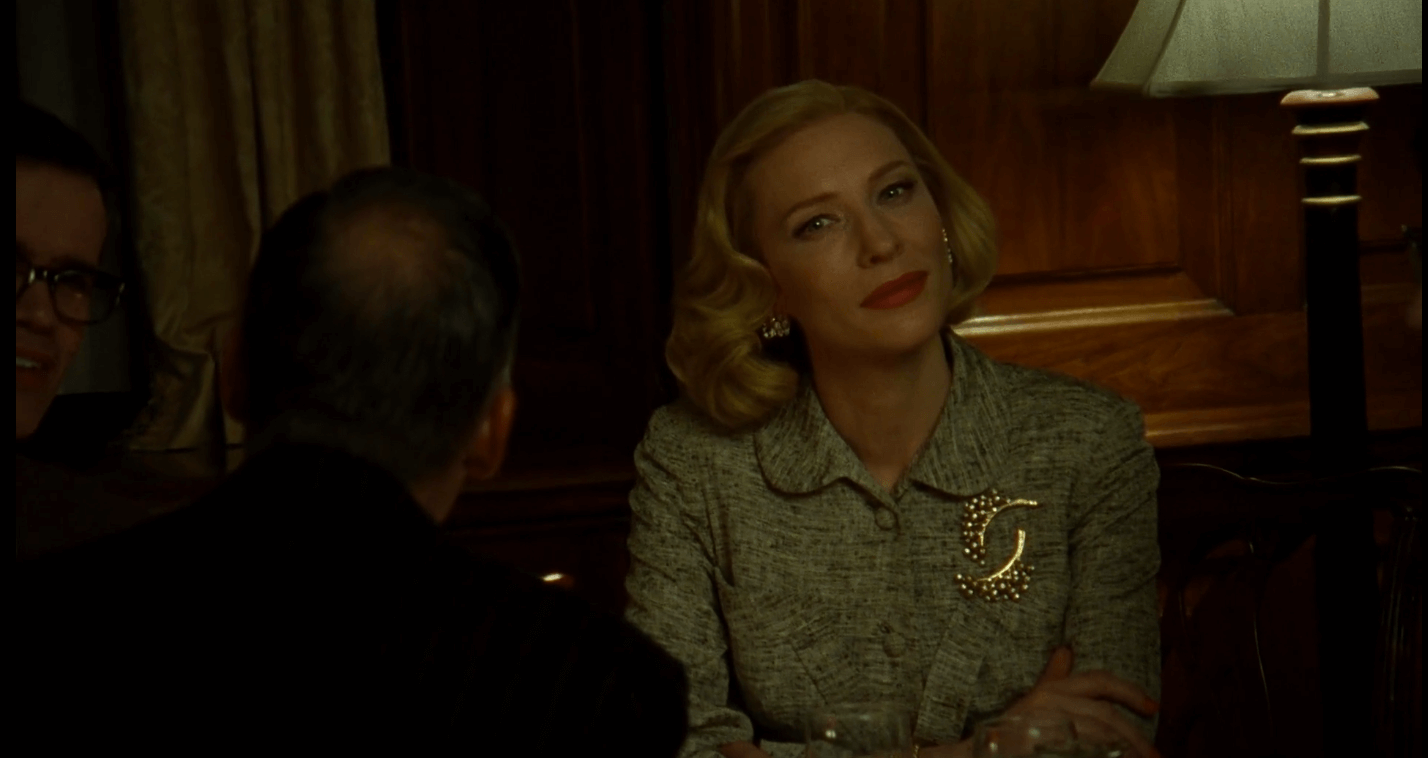

運命的に出会う二人の女性を、「ブルージャスミン」のケイト・ブランシェットと「her/世界でひとつの彼女」のルーニー・マーラが演じています。

原作は1952年に出された小説「The Price of Salt」ですが、タイトルの方は再販の時の「キャロル」になっているようです。

原作者自身も「キャロル」という題名にこだわりがあったらしいのです。記事を見ると映画化までけっこう長いことかかったようですね。

各映画祭に出品され、その時から評価は高い物でした。ゴールデングローブにおいては作品賞含む5部門ノミネート、アカデミー賞にも多くノミネートしています。

ひとつ気になると言えば、ケイトが主演、ルーニーが助演になっていますが、W主演そのものな作りであること。

二人とも主演でノミネートすべきかなと思いますが、その辺のアカデミーのルールは良くわからず。

最新作ではありますが、内容と出演者的には大衆向けではないようで、年齢層高めでぼちぼち映画ファンっぽい若者がいる程度でした。

(この感想記事を書いたのは2016年の2月です。)

~あらすじ~

1950年代のニューヨーク。とあるレストランで2人の女性が食事している。

親密に話し込んでいるような二人だったが、片方の女性テレーズに知り合いである男が話しかけ、パーティに行かないかと誘う。

すると相手の女性キャロルは席を立ち、テレーズにパーティに行くよう言うと自分は別の約束があると言って去っていった。

なにやら落ち着かないテレーズは、誘われるままに、男がこれから行くというパーティへ向かうのだが、そこへ向かう車内で、テレーズは先ほどの女性キャロルとの思い出を振り返る。

それはクリスマスシーズン、憂鬱だったアルバイト先のデパートのおもちゃ売り場。ふと目を向けた先に、キャロルが立っていた時のこと。

感想/レビュー

手に対する所作と演出が卓越したオープニング

今年2016年最高。(早い)

ここまで隙のない、美しい、そして美しくデザインされ美しく構成され、美しく撮られた映画はあまりないはず。ネタバレも含めてしまいますがすべて書き出したいです。

始めのシーンでのケイトとルーニーの演技で持っていかれましたよ。

不安定な感情とか不安の中、それでも二人でいると嬉しそうな顔です。

そして手というのがまた。

キャロルが席を立つときにテレーズの肩に手を置きますよね。テレーズはその手を見るんです。

一方でその直後に男の方が「先に行くから」と肩をたたく時は見ていません。この微妙な反応の違いだけでもこの二人にある特別感というのが見て取れました。

ケイトの演じているキャロルは経験豊富で魅了する側で、とにもかくにも安心と信頼の演技力。余裕も焦りも、いら立ちも素晴らしい。

表情の豊かさでキャロルの不安定な強さも出しています。

ルーニーはすごく静かで”女学生”感の確かにある役柄で、彼女は目線で色々と語っているように思えました。

性と人物間の距離を示すたばこ

その他にも個人とそれに関わる周囲との関係を、たばこを使って示している気がします。

本当にこの映画は喫煙シーンが多いです。

時代性もありますけど、たばこって昔の映画ではけっこう“性”的なシンボルだったような気がしまして、そういう意味では、たばこを吸う時や相手っていうのが大事に思えました。

キャロルはよくたばこを吸っていますが、それが相手に気を許している証拠な気がしました。

一服休憩できる相手。

テレーズの前ではもちろん、親友のアビー。あんなに居心地の悪そうなパーティでも、気の合う相手とはたばこを吸っていましたね。

テレーズは自分で吸っていることはなかった気がします。(持っていない?)

彼女が吸うときはキャロルとか他の人にもらった時だったと思います。

そこでは吸うことともう一つ、画面構成とテレーズの動きに演出がなされていました。

美しい画面構成、仕切りを越えていくテレーズとキャロル

この映画においては画面が特殊でした。

あまり人をスタンダードにとらえず、端っこに置いたり、鏡写し、ガラスや窓越しなどです。

で、テレーズの動きなんですが、画面内にさらにフレームを入れている箇所が少なくとも3回はありました。

タイムズで働いている男といた作業室、キャロルの車の中、またパーティの建物内。

テレーズは仕切り(窓枠)で相手と切られているんですが、相手が彼女の方へとアプローチしますね。その時受け入れるか立ち去ってしまうかが大きな人物描写になっていたと思います。

ガラスの曇り具合や、画面上の空間使い。人が端にのみ映っているときは、その反対側にいるであろう人へ、その人物が想いを持っているように思えます。

絵画で言う可能性を残す手法というか。

撮影のエドワード・ラックマンの作る画面はなんと美しいことか。

もちろん、オープニングからエンディングまでのカーター・バーウェルの音楽も素晴らしいです。

ダンスの曲のような流れをもちつつ、切なくてでも新しい空気に触れたような不思議さがありました。

音楽も演技も演出もあいまったとき、2人の結ばれたあのシーンが映画史に残る美しいピースになりました。

共通した孤独を見て、お互いを見つけた

惹かれあう二人は、いわゆる性的欲求が先に来ているのではなかったと思います。

それ以上に、人として互いを必要とし、惹かれあったのだと感じます。

その点が素晴らしい。

愛を奪い縛り付けるものから抜け出したいキャロルと、自分で決めることをさせず押し付けるものから逃げたいテレーズ。

キャロルは自分のしたいことがしっかりわかっている女性でそれはファッションにも表れています。毛皮、紅い服にマニキュアなど強さを感じますね。

それでも、したいのにできない、自由の少ない状況。

どれだけ人や物に囲まれていても、それは自分の友人ではなく自分のものではない。香水ですらハージに与えられている。

自分で選ぶ香水

だから、自分で選んだ香水をテレーズと試してる時が幸せ。

あそこで首筋に香水付けて嗅ぐところ、もう・・・(手首嗅がせればいいのに首筋を顔へ近づけて、やらしい)

キャロルの首筋が近くて、ごまかすかのようにテレーズが酒をかっと飲み干すのが可愛らしい。

テレーズ自身はキャロルと逆に、自由すぎて迷う少女。

テレーズにとってキャロルは憧れであり、一緒にいると強くなれる存在。そしてキャロルにとってテレーズは何にも縛られず自由になれる存在なのでしょう。

だから二人は一緒にいることに意味があるんだと思います。

実は探偵だった男が2人の席に来て話すシーンが印象に残っています。

この先の道について話していると、「ここに近道がある。」と即座に言いました。

考えるに、キャロルもテレーズも考えること自体も楽しみたいし、”2人の最善”を求めているのに、あの男は”論理的な最善”を提示しているのです。ですからちょっとムッとしてしまう。

希望あるエンディングがとにかく美しい

2人の美しい愛も引き裂かれてしまうことに。

時代と偏見もありますが、この映画ではそこをメインにはせず、ホモセクシャルと社会を描きません。

それよりも、2人の必要としあう人間の悲哀を主軸にしています。それがいい。社会研究映画じゃないんだからね。

そして個人的にもっともこの映画で良かったと思うのが、全体のお話構成。

フラッシュバックで始まったので、何がどうあって、2人がどれだけ愛し合おうと、最後はオープニングのような別離に帰結してしまう。

そう思わせている。しかし映画はフラッシュバックが終わっても続いたのです。

そしてやはり仕切り(窓枠)を超えてアプローチされても、そこから去ってしまうテレーズ。唯一彼女が去らなかったの相手はキャロルだけ。

誘われずに初めて自分から動くテレーズ。

キャロルと視線を交えたあとどうなるかは観客にゆだねていますが、少なくとも希望が持てる。

キャロルの写真を一生眺めるテレーズなんてことにならず本当に良かった。

多くのホモセクシャル映画は悲劇に終わる中、愛が続くような終わりをしてくれてありがとう。

非常に美しく、美しくデザインされた愛の物語でした。エンドロールまで綺麗ですよ。

暫定で今年2016年のベスト。お勧めです。

ちょっと長く書いてしまいました。感想はこのくらいで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた。

コメント