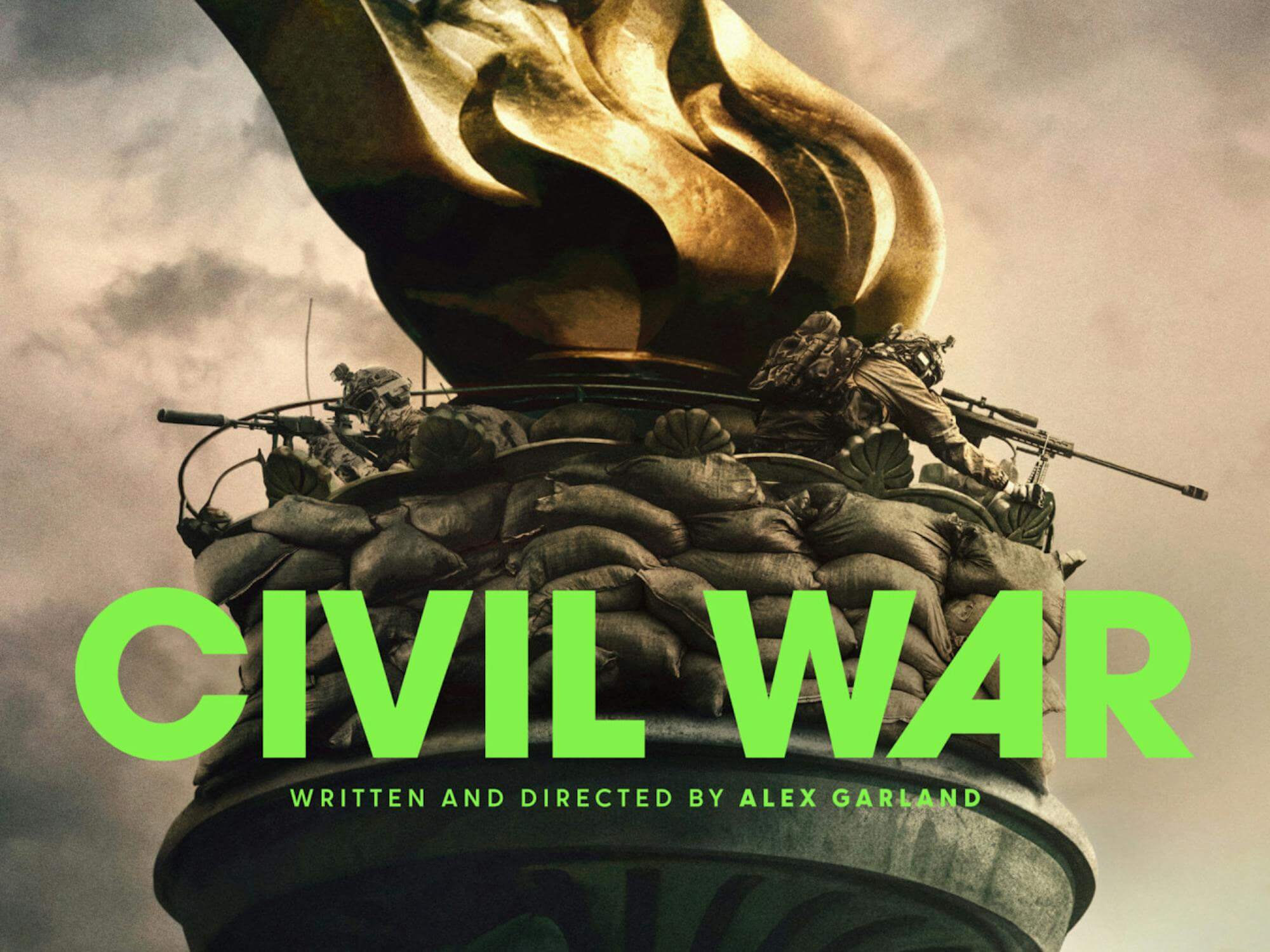

「シビル・ウォー アメリカ最後の日」(2024)

作品解説

- 監督:アレックス・ガーランド

- 製作:アンドリュー・マクドナルド、アロン・ライヒ、グレゴリー・グッドマン

- 製作総指揮:ティモ・アルジランダー、エリーサ・アルバレス

- 脚本:アレックス・ガーランド

- 撮影:ロブ・ハーディ

- 美術:キャティ・マクシー

- 衣装:メーガン・カスパーリク

- 編集:ジェイク・ロバーツ

- 音楽:ベン・サリスベリー、ジェフ・バーロウ

- 出演:キルスティン・ダンスト、ワグネル・モウラ、ケイリー・スピーニー、スティーブン・ヘンダーソン 他

「エクス・マキナ」や「MEN 同じ顔の男たち」で知られるアレックス・ガーランドが監督・脚本を務め、内戦によって荒廃した近未来のアメリカを舞台に描くアクションスリラー。

最前線で戦場を取材するジャーナリストたちの視点を通じ、緊迫感あふれるリアルな戦場の状況を描き出します。

出演陣には、「パワー・オブ・ザ・ドッグ」のキルスティン・ダンスト、ドラマ「ナルコス」のワグネル・モウラ、「DUNE/デューン 砂の惑星」のスティーブン・ヘンダーソン、そして「エイリアン:ロムルス」、「プリシラ」のケイリー・スピーニー。

ガーランド監督の新作なので早く観たかったのですが、公開週末には行けず。次の週に都内で鑑賞してきました。

休みの日というのもあるでしょうけれど、戦争映画っぽいものでありながら結構混んでいましたね。ほとんど満席状態で観ました。

~あらすじ~

連邦政府から19州が離脱したアメリカでは、「西部勢力」と呼ばれるテキサス州とカリフォルニア州の同盟が政府軍と内戦を繰り広げ、全国各地で激しい戦闘が続いていた。

権威主義的な大統領は就任3期目に突入し、テレビ演説では勝利が間近であると宣言するが、首都ワシントンD.C.は今にも陥落しそうな状況だった。

戦場カメラマンのリーを含む4人のジャーナリストたちは、14カ月にわたって取材を拒み続けた大統領にインタビューするため、ニューヨークからホワイトハウスを目指す。

彼らは戦場を進むうちに、内戦の現実と狂気に直面していくことになる。

感想レビュー/考察

描かれているのは誇張された私たちの”今”

アレックス・ガーランド監督はいつも、非現実でありながら、私たちの現実の延長の世界を描いています。

高度なAIが発明されてアンドロイドが人間のように過ごす世界を「エクス・マキナ」で描いてから、「アナイアレイション 全滅領域」では植物が有機的に融合するドーム状に区画された不可思議な世界を描いています。

そして「MEN 同じ顔の男たち」では一見すると普通の現実を描いたと思えば、そこはスピリチュアルな要素と有害な男性性が融合した悪夢の世界でした。

今作はより現実に近い。これまでのようなテクノロジーや霊的な要素もなく、超常的なものは一切ないです。しかし近未来を舞台にしているので、あくまで仮想の世界になっています。

ガーランド監督にとって、映画で描き出すのは、誇張し拡張された私たちの現実であることは間違いないように思いました。

詳細は見えない内戦、現実にリンクした要素

今回描き出したのは分断される国と、人間の残虐性の歯止めの効かなさ。

戦場で取材するジャーナリストたちとともに首都ワシントンDCを目指していくという物語には、背景に大きな内戦を置きながらそれを詳しく説明しません。

いつ、何がきっかけで起こったのか。どうすれば解決できるのかは問題ではない。ミッションはこの旅に同行すること。

星が2つの星条旗や西部勢力など部分的には背景を知ることはできますが、もはやどの勢力がどうなっているとか大局的な部分は見えない。

まるでよくわからないけど人々が争い、そのまま内戦になってしまったという事態を眺める一般市民と同じ。

ただ、強権的な大統領が無理やり3期目を始めているところや分断のされ方、恣意的に感じる中間目的地シャーロットビルなど、やはり現実のアメリカにリンクする点は多いです。

あえて観客に情報を与えないことから生まれる恐怖

この観客への情報提供に関する取捨選択は今作の演出の中でも緊張感の付与にとても貢献していると思いました。

もちろん、銃撃戦が始まればその緊迫感は凄まじい。音響がすばらしく構成されているということもあり、音楽を排除した環境にて銃声だけがかなり大きめに聞こえてこだまする。

銃声が大きいと恐怖が増すのは、というのは暴力性が増して聞こえるのは、古くは「シェーン」でも使われている演出ですが、やはりクリアで効果的なのです。

しかし、個人的に銃声や構築以上に恐怖を増す要因になっているのは、情報の制限です。この映画、敵と味方の概念がない。

リー達が出くわすのは、軍服を着ている人間たちとそうでない者たちではありますが、どちらが政府側でどちらが西部勢力なのかは明言されません。

銃撃戦が起きていれば弾丸飛び交う中近くの兵士にくっつく。そして自分たちに照準が向けられれば、隠れながらシャッターを切る。

狙撃兵が出てくるシーン。どちらがどちら側かなんて話すらしませんし。

味方と敵がないので混沌としていて、より生き残ることにフォーカスされるし、誰が自分たちを殺す可能性があるかが不明なので人に出会うことが恐ろしい。

圧倒的な存在感でシーンをさらうジェシー・プレモンス

加えて容赦のなさも緊張感に加わります。

今作は撃つか撃たないかのシーンが多くあります。相手を制圧した場面や交渉の場面、そして拷問し吊るし上げて捕縛しているシーン。

いずれも撃ちます。

命乞いも何も意味はありません。

白眉であろうジェシー・プレモンス出演シーン。急きょ代役で、妻であるキルスティン・ダンストがガーランド監督に推薦して出演したという彼ですが、おそらく今作で最も恐ろしい。

迷彩服に身を包みながら、ハート型の赤いサングラスというふざけた衣装すらホラーです。

ちなみにあの赤いサングラスは色彩の濃淡を強調して識別できるレンズ。

つまり、余計な色合いは排しながらも、対象物を他と比較したときにどちらがより色が濃いかが一目でわかるというものです。細かい衣装の選択ですが、演出としては効果的です。

またあのようなシリアスな場面において、蛍光色で目出す赤が顔に入っているのも、それ自体が目立ちまたこの男の存在感を印象付けるものになっています。

サングラスはもともとは衣装の中に含まれていなくて、ジェシー・プレモンスが自分で持ってきたものだそうです。

この迷彩服に身を包んだ男の、「お前らはどんなアメリカ人だ?」What kind of Americans?は記憶に残る台詞になるでしょう。

残酷さと美しさの同居

こんな臨場感と緊張感の中で、ガーランド監督は美しさや滑稽さも入れ込みます。

まずは撮影監督ロブ・ハーディのカメラ。

これまでにもガーランド監督の作品で撮影を務めてきた長年の映画仲間ですが、例えば「ミッション:インポッシブル フォールアウト」のように、アクション映画の中でとてもクリアで美しい画を作るところもとても特徴的です。

戦闘を行う市街地での撮影もブレないカメラで、臨場感はあるけれど見やすく。またクリアな映像も良い。

残酷さと美しさの同居、静と動の共存が感じられる撮影が好きです。サミーが亡くなってしまうとき、自然豊かな木々が燃えている。恐ろしい風景ですが、同時に非常に美しいシーンでした。

あとは音楽の使い方がなんといいうか皮肉。残酷なシーンの直後に結構なポップソング流してきますからね。

銃撃戦で兵士が芯で床に倒れていたり、捕縛された敵が並べられて機関銃の的にされて処刑されていたり。そんな残虐な一連のシーンの背景に、De la SoulのSay No Goを重ねてくる。

こうした緩急やスタイルは各シーンの酷さを対位法のように際立たせてくれています。

人間の業をみて憔悴した戦争写真家

アメリカをわたっていくのは伝説的なジャーナリストであるリー。連れ添うジョエルと長年の報道経験を持っているサミー。

そしてそこに、リーに救われ、旅に無理やりついてくる若手の野心的な戦争写真家ジェシーが加わります。

リーを演じるキルスティン・ダンストですけど、なんというかこんな感じは見たことがない気がします。

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」でも素晴らしい彼女。あの作品でも疲弊しきって追い詰められた女性を演じましたが、今作はより強烈です。

非常にドライで、魂がもう反応していないというか。

フラッシュバックで挿入されるリーが見た過去には、生きたまま焼かれる男性の姿が映っていたり、これまでの取材で想像を絶するものを見続けてきたのでしょう。

だから人の死や戦争での蛮行にもほとんど動じない。狂っているのではなくて、自衛的に心や感情を切り離しているように見える。

若き写真家はすべてを捉えることでジャーナリストへ

対比して描かれているのはジェシーです。

ガソリンスタンドの裏で吊るされた男たちを見て、震えてカメラも構えられない。

完全に新人でミスをしてしまう彼女は、この旅のなかでリーのようになろうとし、終幕の首都攻撃では兵士よりも前に出て全てをカメラにおさめようとする。

パニック障害を起こして動けないリーに対し、ジェシーはどんどん積極的になるのです。

二人は交流していく中で、「私が撃たれたらどうする?」という会話をしています。尋ねたのはジェシーで、リーは「どうすると思う?」と答えます。

そして最終幕のホワイトハウス強襲シーン。抵抗するシークレットサービスの射線上に飛び出してしまったジェシーを突き飛ばして助け、リーは代わりに銃弾を受ける。

その一瞬、伝説的なジャーナリストの被弾の瞬間をジェシーはカメラにおさめるのです。その後リーを見もせずに立ち上がり、大統領のいる執務室へ行くジェシー。

冷徹になったのではなく、真の戦争写真家、ジャーナリストになったのです。

強権的な大統領が負けてるくせに勝利は目前と言っているシーンから始まり、俺を殺させるなで終わる。現実とリンクして区別のつかない作品であり、楽しめつつも議論を起こす作品でした。

撮影に音響、役者たちも揃った素晴らしい作品ですのでおすすめ。音響的にも撮影も大きなスクリーンで観るのが結構必須に思えるのでぜひ劇場へ。

今回の感想はここまで。ではまた。

コメント