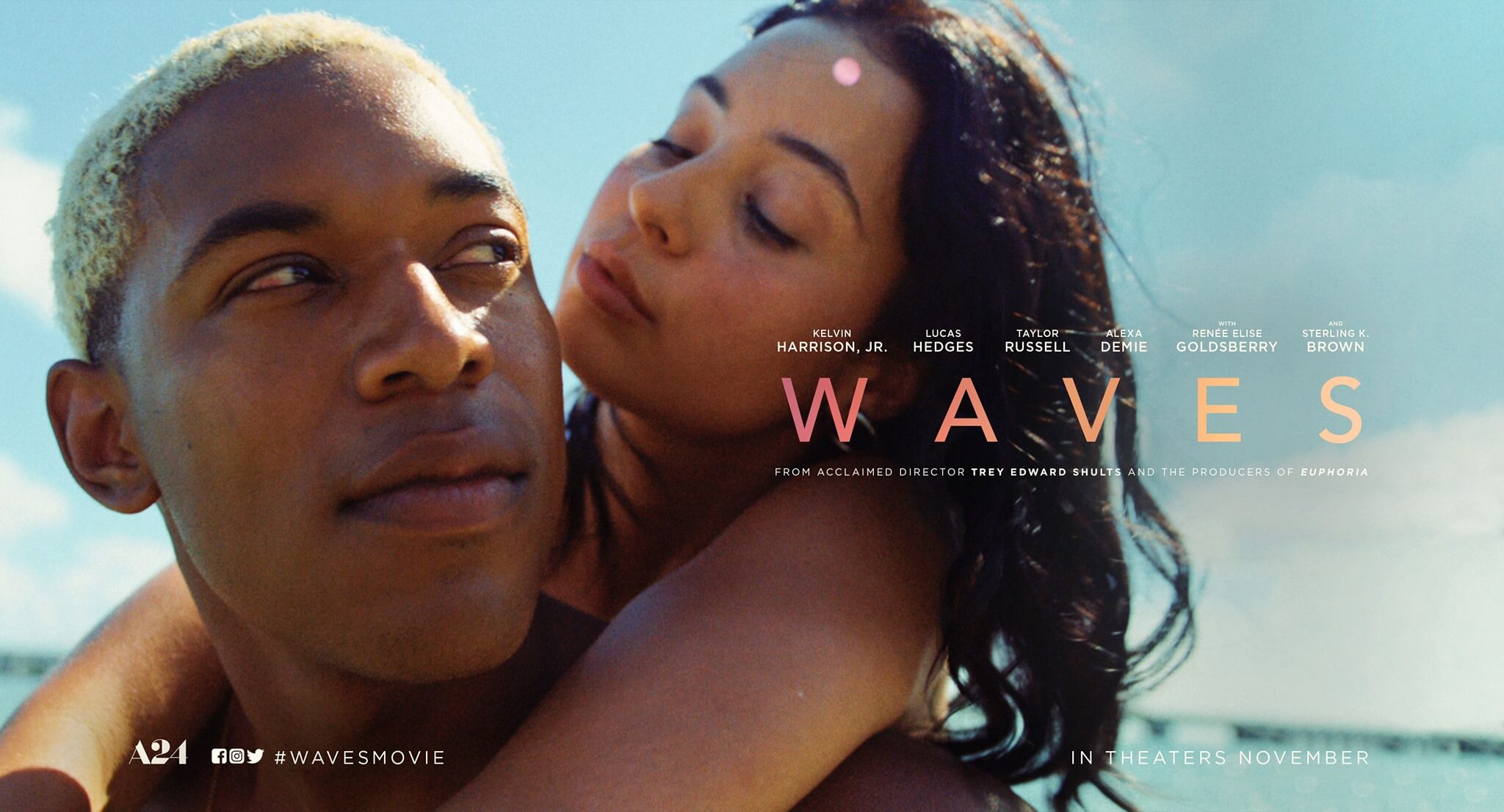

「WAVES/ウェイブス」(2019)

- 監督:トレイ・エドワード・シュルツ

- 脚本:トレイ・エドワード・シュルツ

- 製作:ケヴィン・チューレン、ジェームズ・ウィルソン

- 製作総指揮:ジェイコブ・ジャフケ

- 音楽:トレント・レズナー、アッティカス・ロス

- 撮影:ドリュー・ダニエルズ

- 編集:トレイ・エドワード・シュルツ、アイザック・ヘギー

- 出演:ケルヴィン・ハリソン・Jr、テイラー・ラッセル、スターリング・K・ブラウン、アレクサ・デミー、レネイ・エリーズ・ゴールドベリー、ルーカス・ヘッジス 他

「イット・カムズ・アット・ナイト」のトレイ・エドワード・シュルツ監督が、現代アメリカのある黒人一家の悲劇と、そこからの再生への物語を描くドラマ映画。

「イット・カムズ~」でも組み、最近は「ルース・エドガー」でも注目を集めたケルヴィン・ハリソン・Jr、また「ブラックパンサー」のスターリング・K・ブラウン、そして「エスケープ・ルーム」などの新人俳優であるテイラー・ラッセルなどが出演しています。

批評筋の評価の高さと、シュルツ監督の新作ということでかなり楽しみにしていた作品です。

日本公開は4月で、上半期映画のはずでしたが、公開直前にコロナの影響で緊急事態宣言も出ましたので延期、7月の公開となりました。

監督や演者がそんなに有名ではないはずですが、劇場は結構混んでいました。

フロリダに暮らすウィリアムズ一家。

息子のタイラーはレスリング部で活躍する選手で、アレクシスという彼女や仲間たちと楽しく過ごしていた。

しかし一方で厳格な父からの指導や重圧に苦しみ、またそうした頑張りが続いたことで肩に損傷を抱えていた。

肩のことも両親に話せずに悩むタイラーにさらに問題が起こる。それがきっかけとなりタイラーは自暴自棄に陥り、ある夜悲劇が起きてしまう。

一家は引き裂かれた状態になる中で、これまで注目されていなかった妹のエミリーは、学校でルークというボーイフレンドができるのだった。

シュルツ監督は前作においても、外と内を使って家族の構成を織り交ぜながら、現代のアメリカを描いていましたが、今作はよりその色が(特にアフリカ系アメリカ人の家庭を描くこと)強くなっています。

フロリダのある程度裕福な家庭に育ち、充実した生を謳歌しているタイラーを追っていく前半部分において、シュルツ監督はそれでもタイラーに押し寄せている大きな波を盛り込んでいきます。

それはタイラー自身によるものでもあるのですが、同時に彼が起こした波ではないものが含まれています。

スターリング・K・ブラウンが演じる父、彼はアフリカンアメリカンとして、タイラーよりも厳しい時代を生きてきた人なのでしょう。

それ故に、次の世代への期待やある種の嫉妬までが感じられ、確実に家族をゆがめていってしまう。これは「フェンス」でデンゼル・ワシントンが演じた父に似たようなものに思えました。

この二つの世代の隔絶から、タイラーが抱えることになる問題が重なることで、前半のクライマックスである悲劇が起きてしまうのですが、実はそこからの転換は自分にとってはとても意外であり、また同時に非常に周到なものに感じるのです。

タイラーが普通のドラマ映画にしてはあっさりとリリースされ、今度はスポットライトの当たっていなかった、(いるだけだったと言っていい)妹エミリーが主人公になる。

同時に、前半部で蒔かれていたものが思い起こされます。

アレクシスとのトイレでの会話はわずかな触れ合いですが、化粧のことを母に教わっていないという母子関係の希薄さでありましたし、タイラーの試合観戦を話すダイナーでは、父はタイラーにしか目がいかず、エミリーは影が薄い。

(あそこでの腕相撲、タイラーが父のメンツを保っている感じもして心苦しいですね。)

わずかな描写の重ねが、この一家でずっと続く分裂や歪みをしっかり伝えていくからこそ、エミリーに主軸がシフトしてからも彼女とそのバックにある家族全体を見つめていけます。

またシュルツ監督は今作でも、その画角、ワイドやシネスコを切り替えることでメディアそのものによる世界の捉え方、つまり人物の内面を示します。

さらにカメラワークにおいても、360度回転、スピード感ある移動で生の躍動を強めたり、メディアをフル活用。

音楽もその人物の感情や状況とシンクロしながら、現代の若者のポップを選び、語りを助けていて巧いです。

また全体の色彩に関してもグラデーションやカラフルさが溢れ、ただその色合いの淡さと強烈さの変化により、状況を語るという仕組みもありおもいしろい。

穏やかな自然光とパーティのライティング、パトランプの突き刺すようなレッドとブルー、世界の色と強さがまた人物のドラマや感情を伝えてくれるのです。

もちろん、彼らのそうした感情、揺れ動きは演者の素晴らしさなしでは成り立たないでしょう。

「ルース・エドガー」でも本当に素晴らしかったケルヴィン・マーティン・Jrはもちろん、まだまだ長編経験の浅いテイラー・ラッセルも素敵です。

あと、お父さんのスターリング・K・ブラウン。彼の、自分ではすごく善意でやってるけど、めっちゃ重圧だしちょっと精神的虐待になってる、絶妙な圧の掛け具合(決してモロにDVじゃない)バランスがすごく良かった。リアルに不快でしたからw

あと、ルーカス・ヘッジス君はやはり良いですね。でもそろそろ彼に普通の穏やかな家族をあげてw

映画にはおそらくたいていの場合には主人公が存在し、その主人公はゴールに向けて進む設計となるはずです。

苦難を乗り越えるか、目標を達成するか、問題を解決するか。

しかしシュルツ監督は、作品全体を一つの大きな大きな流れのように設計し、その中を流れる様々な人生が、それぞれ波を起こし、波にもまれ、波を受けてまた波を返していく様を描きます。

その波紋の重なりこそが、主人公であると思います。

どこかで誰かの生と影響しあい、私たちは生きている。誰かの終わりが誰かの始まりであったり、喪失や再生も切り離せないつながりがある。

タイラーの物語の終末がエミリーの生にきっかけを与えルークと出会う。そしてエミリーはルークに、彼の父との関係を変える影響を。

ただそこにいる人だけの世界じゃない。

アレクシスの両親を裁判所、そしてお墓の前で映す(彼らには台詞もない)だけでも、そこにある、波を受けた生をしっかりと見せているわけです。

紡がれていく生は「プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ/宿命」の感じがしてすごく好きです。

作品そのものが生であり、それでいてその中のそれぞれの人生は確実にアメリカの今を生きる明瞭さがあり、だれしもに一部を感じ取ることができる。

タイラー、エミリー、ルークにアレクシスに両親・・・みんなの波紋が時に激しく、そして静かに響きあう様をスクリーンを通して観客も受け取る。

この映画がまた一つの波になり、私たちの人生を少しでも、または非常に大きく動かしていくのです。

いろんな過去とか他人とか事件とか、波にもまれて沈みそうなとき、今作は「今を生きろ」というわけです。

トレイ・エドワード・シュルツ監督、映画というメディアをここまで生き生きと動かし、美しく力強く語る生き物に仕上げてしまうなんて素晴らしい手腕です。

今後も本当に楽しみな監督ですし、ケルヴィン・ハリソン・Jr、テイラー・ラッセルなど俳優たちもこれからがさらに期待できます。

上半期であれば間違いなくベストへ参入していた、今年のベストを争う作品で、非常におススメ。是非とも劇場での鑑賞をおすすめします。

今回の感想は以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた次の記事で。

コメント