「アイダよ、何処へ?」(2020)

- 監督:ヤスミラ・ジュバニッチ

- 脚本:ヤスミラ・ジュバニッチ

- 製作:ダミル・イブラヒモビッチ、ヤスミラ・ジュバニッチ

- 製作総指揮:マイク・グッドリッジ、オアナ・ケレメン

- 音楽:アントニー・ラザルキーヴィッツ

- 撮影:クリスティーネ・A・マイヤー

- 編集:ヤロスワフ・カミンスキ

- 出演:ヤスナ・ジュリチッチ、ボリス・イサコヴィッチ、イズディン・バイロヴィッチ、ヨハン・ヘルデンベルグ、レイモント・ティリ、ボリス・レアー 他

作品概要

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最中の1995年7月に起きたスレブレニツァの虐殺を舞台に、その渦中で何とか家族を逃がそうと奔走する国連で通訳として働く女性を描く戦争ドラマ。

監督は「サラエボの花」でベルリン国際映画祭金熊賞を獲得したヤスミラ・ジュバニッチ監督。

主演は「鉄道運転士の花束」や「バーバリアンズ セルビアの若きまなざし」などのヤスナ・ジュリチッチ。

ボスニアの戦争、特にこの1990年代の紛争を舞台にしながらも個人のドラマを描き続けてきたヤスミラ監督。といっても私は今作まで彼女の過去作を見たことがない・・・不勉強なものです。

映画際のQAなんかを聞いてみると、もともと作る予定はなかったものの、誰かがこれを語っていくべきとは考えていたようで、動きがないことから自ら映画を作ろうと決意したとか。

作品は高く評価されて、ベネツィアのコンペでの上映の後には金獅子賞ノミネート、さらにアカデミー賞にてもボスニアの代表になり出品され外国語映画賞にノミネートをしました。

アカデミー賞はデンマークの「アナザーラウンド」に譲りましたが、そちらの公開と近しい日程にて今作も日本での一般公開がかないました。

公開された週末には見に行けなかったために平日に観に行ってきました。小さい箱だったということもありますけれど、ほとんど満員になっていましたね。

~あらすじ~

1995年のスレブレニツァ。

ボスニア紛争は混乱を極め、国連はスレブレニツァの街を安全地帯に指定したが、セルビア人の武装軍勢は街への侵攻を始めた。

国連の通訳として働くアイダは、街から国連軍の基地に避難するも、大勢の避難民が基地に駆け込み、入り切らなかった人々は基地外の平原に集まっていた。

セルビア人たちはイスラム教徒であるボスニャク人を探し殺し続けており、国連軍基地にも迫る。

アイダは夫と二人の息子をなんとかして基地内に避難させようと奔走し、夫をセルビア人側が要求する民間人の交渉人に推薦して保護を求めるのだった。

セルビア人側のムラディッチ将軍との交渉。それは交渉というよりも要求の伝達のようだったが、ボスニャク人避難民たちは基地からの退避を進めることになった。

しかし、アイダの不安と恐れが現実になるように、約束事と異なるセルビア人による男女別の移送が無理やりに進められ始めた。

感想/レビュー

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争についてはかなり子どもの頃の話で、なんだか名前をよく聞くなというふうに思っているくらいでした。

またスレブレニツァの虐殺に関しては、具体的には知らず、小学校あたりで大量殺人が紛争中に起きたというのをニュースか大人たちの会話で耳にしていた程度。

今作は自分への教育目的に鑑賞した面もあります。正確性の判断などは全然できません。

歴史的事実に再訪する機能

作品を見て感じるのは、すごく個人的な体験レベルの映画でありそれが凄まじいこと。

そして同時に非常に仕事と意義を持つ、ちゃんと機能している映画ということです。

この点についてはラースロー・ネメシュ監督の傑作「サウルの息子」にも通じる感覚がありますが、90年代の虐殺ということで今なお生きているところまで描くのは、こちらの作品の特徴かもしれません。

まず映画という芸術が持つ機能として。

このような大量虐殺が起きたこと、それを鮮烈に映画として残し、今なお残ってしまっているボスニアの政治的な混乱などを世界に発信しようとする点は見事に果たされています。

作品としての評価が高く、アカデミー賞の外国語映画賞にノミネートしたこともそれ自体が、大きな声であり、おかげと言っていいか分かりませんが、日本の映画館で見ることができたわけです。

ただし、私がこの作品でヤスミラ監督が成し遂げたのは、陥りがちになる虐殺を描く上での手法にハマらずに、上記のようなメッセージを打ち出したことです。

大量虐殺はそのスケールが大きいことが特徴です。事実として多くの方が殺されてしまったわけで、そのおぞましさをしっかりと伝えなくてはいけません。

効果的なショットを使い、背景を脳裏に焼き付けた個人ドラマ

しかしそのスケールを見せると言うことはつまり集団を引いた視点で映し出す必要がありますね。

でも引いてしまうと、まるでただのデータになってしまう。それこそこの作品内で描かれる国連本部のような目線になり、冷めた態度と記録のようになってしまうと思うのです。

ここでヤスミラ監督の手腕が光っていると感じるのですが、アイダをまるでドキュメンタリーのようにくっついて追いかける。

一人の母が異常事態において家族をどうあがいてでも救い出そうというスリリングさと、非常に個人的な距離をもつわけです。

効果的なのは細やかな映像からスケールをうまく伝えて、あとはアイダに執着したことです。だからこそ虐殺の大きさを失わずに、母の奔走という力強いドラマを展開しています。

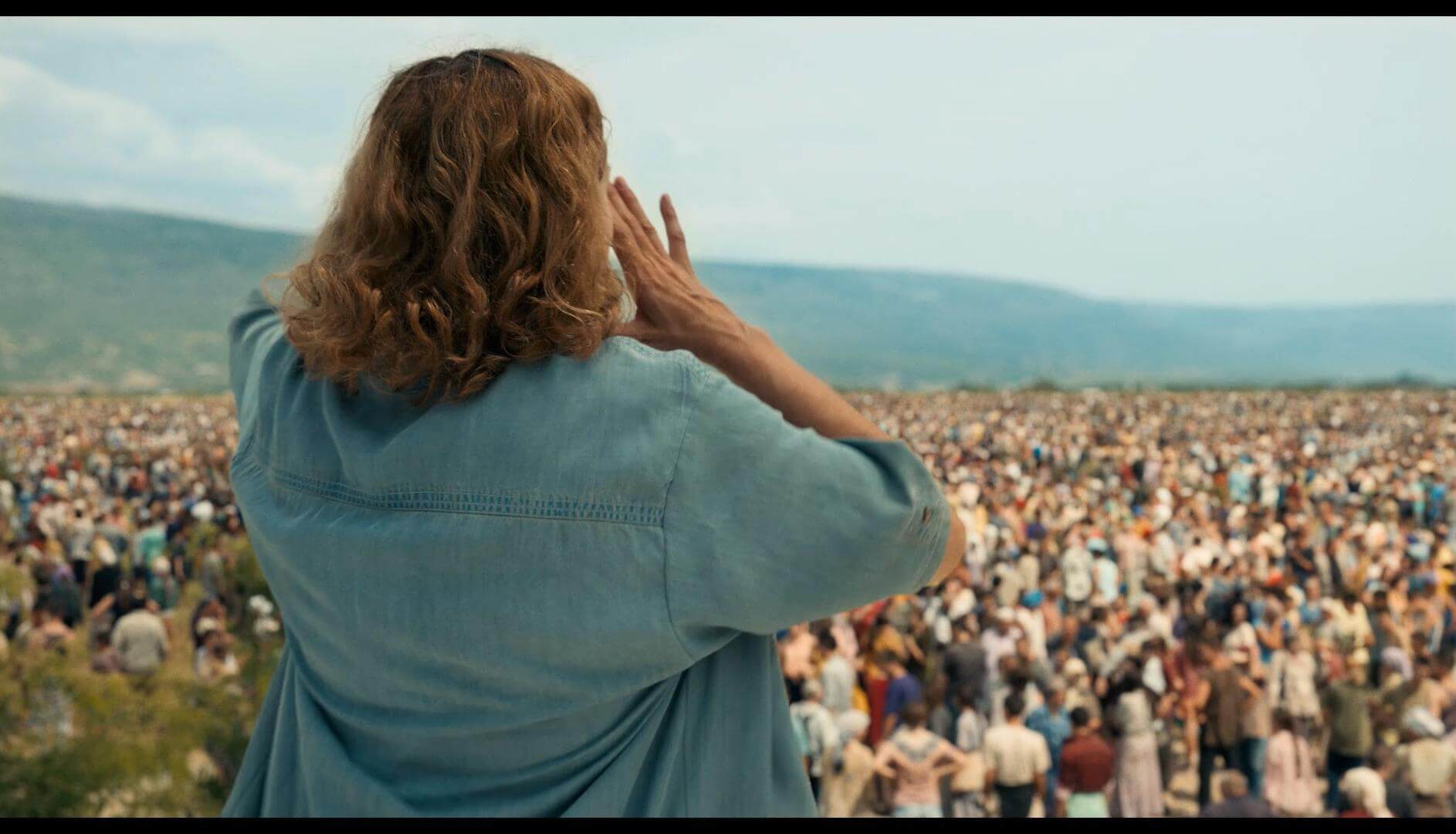

始まってから国連基地に行くまで。ここではそこまでのスケール感はありませんが、アイダが夫と息子たちをゲートに誘導するために小屋に上るショットが効果抜群です。

それまで見えなかった俯瞰をし(もちろん家族を見つけるために行うわけですが)、あまりに多くの避難民の数に圧倒されます。

そしてそれを脳裏に焼きつけられた状態で、移送バスのシーンが出てくれば、それだけ多くの人が巻き込まれたことが分かります。

あのショットがあるからその後のすべてに大きな影響をもたらすのです。

バスの運転手が絶望したような顔をしていたり、「けが人が一人として病院に着いていない」という医師の話や、最後の体育館?での虐殺シーンそれぞれは映像として小さくても、想像からこの大虐殺に身を震わせる。

見せるところと見せないところを巧く使い分け、観客に適した印象をつけていく。非常にスマートな手法です。

アイダは国連の職員であるがゆえに一般のボスニャク人よりも多くの情報や協力、人へのアクセスが可能です。

今作が実話をベースに創作をしているということもありますが、映画としてもこのアイダが持つ要素というのは重要に思えます。

彼女の立ち位置のおかげで、選択肢や行動手段は広くなりますから、映画が展開していく分にはやりやすい面もあると思うのです。

揺れ動き必死にこわばる表情で観客を引っ張る主演のヤスナ・ジュリチッチの演技には圧倒されます。

2つの集団のはざまでもがき苦しむ一人の女性

しかし同時に、彼女は国連と一般のボスニャク人たちという2つのコミュニティの狭間に陥ってしまうのも事実です。

そこに生まれ出るジレンマは、1つ特殊な立ち位置を生み出し、アイダの孤独や無力さを非常に強めていく仕組みがあります。

彼女はいち早く知る事や、隙間をぬった行動が可能です。

ですからこそ、それがうまくいかないこと、阻まれてしまうことにいら立ちも恐怖も感じえるわけです。できるはずのことができない。得られるべき助けが得られない。

この根源にあったのが、国際社会にはびこっている他人事主義なのかもしれません。

そしてそれは、この映画に登場する国連平和維持部隊やオランダ軍にも降りかかっています。

今作における名もなき人物含めたオランダ、国連軍の無力さ。

セルビア人がバカにしますが、まだ高校生のような子どもが国連軍として参加している。

女装して逃げようとしたボスニャク人を指摘したシーンは実際にあったことらしいですね。ただ責められない。

18歳くらいの少年が、初めての任務であの場に派遣されていたというのです。

名指しし顔を出した強烈な批判

対比するように印象強いのは、今作が指名する点です。

アイダも含めて事実を混ぜ合わせた創作や名前も分からない人物が多い中で、ムラディッチ将軍やカレマンス大佐を明確に名指ししてスクリーンに映しています。

この事態の背景にはこういう人がいますよとか、何らかの力が外部に会ってとかではない。直接に役者の顔を出して、その人物として喋らせる。

ちなみにこのムラディッチ将軍をボリス・イサコヴィッチは主演のヤスナ・ジュリチッチの夫なんですね。監督ははじめから配役を考えて脚本を書いたわけではなく、多くの俳優たちから選んだ結果として、この演者がそろったとのこと。

セルビア人軍に制圧されたスレブレニツァで行われたあの交渉のための会合は、実際には複数回らしいですが、今回はひとまとめ。

それでも、そこでのセリフは本当の記録から採用されているとのこと。(この会話や会議はYouTubeでも見れるらしいです。)

この強い糾弾と非難は、当時虐殺に巻き込まれた人々とその家族による、今なおその事実を認めない者や、何事もなかったかのように振る舞うボスニアにいる戦犯への怒りの代弁に思えます。

今作は当時を生き抜いた女性たちからの取材で制作されています。

アイダのように、大量遺棄された遺体から自分の子どもを探さなくてはいけない人たち。

故郷スレブレニツァに戻り、家族を殺した人間が普通に暮らす中で隣人として生きる人たち。

人道を選びスレブレニツァに戻った女性たちへの愛と敬意

タイトルはラテン語”Quo Vadis”。「主よどこへ行かれるのですか?」という、迫害された場所ローマへと戻るキリストへキリスト教徒が向けた言葉ですね。

これは今作ではアイダに向けられ重なります。家族を虐殺されてなお、何故スレブレニツァに戻るのか?

それはアイダのような母や妻、姉妹たちが人道を歩むからだと思います。

ルールに縛られ、やるべきことをしなかった国連軍。ルールなど無用に人を殺したセルビア人軍勢。国際社会含めて、もしもそこで人として取るべき行動というものを選んでいたらどうでしょうか。

ホロコーストから学んだはずの正義がないそうした人々や組織、そして世界に比べて、スレブレニツァへ戻ったアイダのような女性たちは、家族の敵の子どもでも教育を与えます。

憎悪と復讐を選ばず今もボスニアに暮らす彼女たち。監督からの愛と敬意の込められたタイトルだと思います。

国連職員の間の馬鹿らしくも愛しいいちゃつきから、間が夢に見るのは彼女たちが輝いたファッションショーの想い出。今作ではほとんど音楽がないですが、ここでは色彩も何もかも豊かで輝いている。

破壊された日常と過去。残酷に引いたショットで映される骸。

あの男が何事もなく自分のこどもを見つめる学校の発表会。これがボスニアの今ということです。

言葉なき映像にて監督の訴えようとすることが、映画という芸術として叫ばれている。

圧倒的な力を持つすさまじい作品であり、大量虐殺をスケールを保持しながらもここまでもクローズアップした個人のドラマとして描きこみ見る者を引き付ける。

異常が起こり人権や倫理が踏みにじられたとき、声を上げることができるのか。そこで何もしなければ、再び虐殺が起こりそしてそれはなかったかのように扱われる。

すさまじい作品で秀逸な一本でした。万人受けではないにしても、是非とも劇場で観てほしい作品です。

今回の感想はこのくらいになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまたつぎの映画の感想で。

コメント