「ポゼッサー」(2020)

- 監督:ブランドン・クローネンバーグ

- 脚本:ブランドン・クローネンバーグ

- 製作:フレイザー・アッシュ、ニヴ・フィッチマン、ケヴィン・クリスト、アンドリュー・スターク

- 音楽:ジム・ウィリアムズ

- 撮影:カリム・フセイン

- 編集:マシュー・ハナム

- 出演:アンドレア・ライズボロー、クリストファー・アボット、ジェニファー・ジェイソン・リー、ロシフ・サザーランド、ショーン・ビーン 他

「アンチヴァイラル」のブランドン・クローネンバーグ監督の長編2作目。

人の意識に入り込み、宿主を支配して暗殺を行う工作員の任務を描くSFスリラー。

主演は「マンデイ 地獄のロードウォーリアー」や「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」のアンドレア・ライズボロー。

また意識を乗っ取られる男を「イット・カムズ・アット・ナイト」のクリストファー・アボットが演じ、主人公の上司役ではジェニファー・ジェイソン・リーが出演しています。

東京国際映画祭にて上映、EXシアターの方で観ました。

少女がある男を急にナイフで襲い、めった刺しにして殺した。

警察官との銃撃により少女が死亡するが、実は少女には科学技術によってある工作員の意識が同期されていた。

他人の意識に潜り込み、意識と身体を支配して行われる暗殺だったのだ。

工作員タシャは次の任務として、あるデータマイニング企業に勤める男に同期することになった。

彼はCEOの娘の彼氏であり、彼を通してCEOを殺害する計画だ。

再び意識へ潜ったタシャであったが、今回は同期に不調をきたし、男の意識の反抗を抑えきれなくなっていた。

他人の意識に潜入とか、乗り移るとかはおそらく色々なSFで描かれてきたようなことなのかもしれません。

ただ今作は映像表現において監督のスタイルを押し出した作品だと思います。

生物学的なイメージのなかで、そこにあるグロテスクさを押し上げてホラーにおと仕込む。

なので、プロットだけを最後まで話しても、その地獄絵図は見えてきませんね。

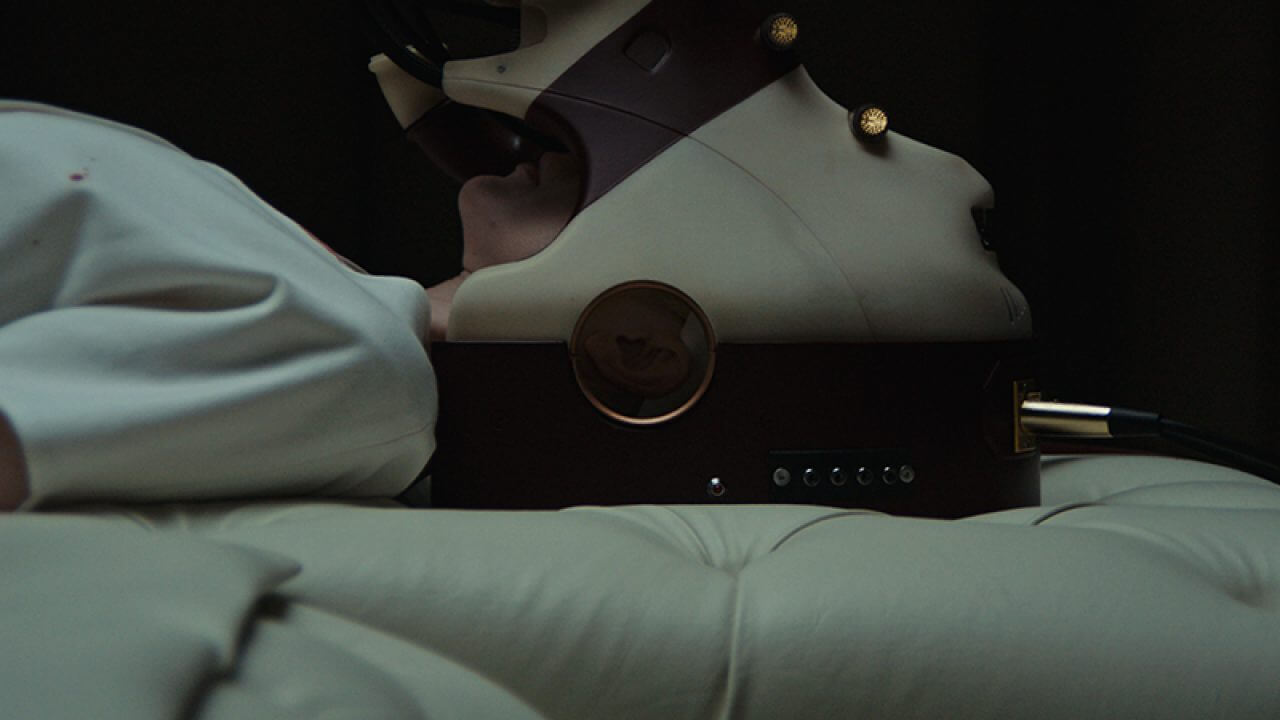

無機質ではっきりとしたイメージを持つ作戦本部や転送装置のデザインに対して、同期を表現するシーンは原色を使用したビビッドさとグロさはあります。

ただ臓器が映るとかではなくて、もっと表層であり、しかし遊星からの物体のように生物が混じり会うような奇っ怪さを持っています。

イメージ造形の他に、今作のジム・ウィリアムズによるスコアも良い味を出していると感じました。

「RAW 少女のめざめ」、「ビースト」など内包される別の意識や生まれでようとする狂暴性が強く出ています。

そしてアンドレア・ライズボロー。なんというか彼女自身すごく特徴的。

痩せた体に透き通るような白さを持つ肌と、薄いブロンドで 眉毛もないような。

生命力は薄目ですが、大きな目も含めて、なんというか生々しい。

グロいシーン、暴力シーン含めて、実存的な手法でCGIを多用しないことも、物質としての触感からくる繋がりを強めていると思います。

工作員のミッションとしてゴール設定は引かれながら、悪夢のような同期映像は、凄惨な予感を孕んでいきます。

他者意識への侵入と支配であり、そこから自己意識に他者が影響する様を描く。

今作のように強制ではなくとも、人は接することで必ず影響を受けます。

そもそも人格形成というものは、周囲の主に人間から影響を受けて成り立っていくものです。

他者との距離から自己を知り、自我が作られていく。

POP界の大スターでも、偉大な作家でも、映画でも、人の意識の入ったものから、自分のあり方が変わります。

ブランドン監督は、自意識形成そのものに、見つめ直した時の怖さを感じ、ホラーに仕上げたのかと感じます。

その着目点と映像表現によってすごく独特で、ライズボローとアボットの演技が、互いを完成させています。

自覚する自分は何者か。

実は他者によって今自分が思う自分を操作的に認識させられているとしたら。

タシャに見え隠れする異常な暴力性や、息子への発砲で挿入される彼女の叫ぶカットを見ると、タシャすら知らないうちに潜入先もしくは別の何者かに意識を変えられていたのかもしれません。

根元的な恐怖がすごく楽しめる作品でした。

現時点(2020.11.3)では日本での一般公開は定かではないですが、映像表現が見所の一つなので是非スクリーンで公開して欲しい1本です。

今回の感想は以上。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それではまた。

コメント