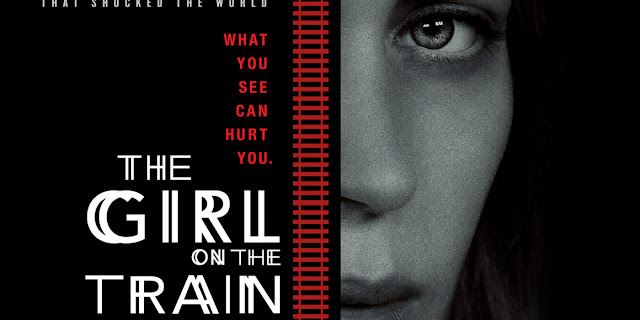

「ガール・オン・ザ・トレイン」(2016)

- 監督:テイト・テイラー

- 脚本:エリン・クレシダ・ウィルソン

- 原作:ポーラ・ホーキンズ

- 製作:マーク・プラット

- 製作総指揮:セリア・コスタス、ジャレッド・ルボフ

- 音楽:ダニー・エルフマン

- 撮影:シャルロッテ・ブルース・クリステンセン

- 編集:マイケル・マカスカー

- 美術:ケビン・トンプソン

- 衣装:ミシェル・マットランド、アン・ロス

- 出演:エミリー・ブラント、レベッカ・ファーガソン、ヘイリー・ベネット、ジャスティン・セロー、ルーク・エヴァンス 他

ポーラ・ホーキンズによるミステリー小説を脚色した映画。監督には「ヘルプ 心がつなぐストーリー」(2011)のテイト・テイラー。

主演を「オール・ユー・ニード・イズ・キル」(2014)、「ボーダーライン」(2015)のエミリー・ブラント。また彼女のほかに中心となる女性たちを、「M:I5 ローグ・ネイション」(2015)のレベッカ・ファーガソン、そして「イコライザー」(2014)のヘイリー・ベネットが演じています。

北米公開からそこまで空かずに公開ですね。意外でした。エミリー・ブラントって日本でもだいぶ人気出たのでしょうか?それでも公開規模は小さいですね。

公開から2週くらい経っていたもので、お客さんは少なくなっていましたが、大人が見にくる感じでした。まあ主題がミステリーよりは違う方向に向いた感じもありますからね。

レイチェルは自宅から職場に通う電車で、いつも同じ車両に乗り窓の外を眺めていた。

窓から見える家並み。そこにはレイチェルの失ったものがある。愛し合う夫婦が住む家、そして本来は彼女がいたであろう家。自分の元夫が新たな妻と、自分が住んでいた家にいる姿を見つめる。レイチェルには理想の愛が見える家が支えだった。

だが、その理想も打ち砕かれる。

妻が知らない男と親しげに抱き合っていたのだ。

原作は未読!ってか単行本を買ってはいるのですが、鑑賞前に読むこと叶わず・・・まあ後々読みます。

えっと、とりあえず知ってて観たのは、舞台がロンドンからニューヨークに変わっていることかな。エミリー・ブラントのイギリス訛りが、そこらへんの要素を残したのかと思う程度。

で、今作ハッキリ言ってエミリー・ブラント様様です。彼女が良い。それに尽きる。

元々細い線でキュートな感じのある彼女ですが、メイクのおかげもありやつれ具合が素晴らしい。焦点が合ってるのかわからない目、アイシャドウはくまを隠すように濃くそれがよけいにくたびれた印象を残します。そして唇は乾いて荒れている。

この見た目を、撮影のシャルロッテ・ブルース・クリステンセンは接写を多用して映し出すものですからまあ強烈になるのです。

レイチェルの行動。

トイレでの動画撮影に、ウォーターボトルにウォッカを入れ飲み続ける姿。絶えず酩酊状態にあるかのような不安定さは、揺れたりぼやけたりする撮影にも表されていますね。

1年以上無意味な電車移動を繰り返す彼女は、観客がメインの視点とナレーションをゆだねるにはあまりに不安定なのです。

信じられない主人公。しかしそのレイチェルという脆い要素を完成させつつ、接写に耐えるエミリーの演技は確実に観ていて同情も引き出す力があります。

単なる危ない女と切り捨てさせないこの曖昧さが、全編にわたって見事であり引きつけられるものでした。

さて、ミステリーという事ですが、私が思うに複雑な人間関係や伏線を期待しない方がいいのかと。素直に言って、上質なミステリーとは思いませんでした。

この映画は起きたかもしれないことをあまりに出さないのです。映ることのほぼ9割は実際に起きたことです。

それを段階的に、上映時間の進行に合わせて出してきて、観客が何が起きたのか、どういう関係なのかを知っていく作り。それゆえ、驚いたりすることもないと思います。シンプルに真実だけが流れてくるのです。

それでも時制と視点の切り替え、それに合わせた撮影テーマの変化で飽きさせないようにはなっていますね。まあ視点を切り替えたから何か大きく真相に近づくってほどでもないのですが。

今作に関して私が感じたのは、ミステリーというよりはヒッチコック的な人の裏側劇。

酒、セックスと不倫、そして殺人。

他人への願望、のぞきから成り代わりなど、ある意味でこういう映画を観に行く目的でもある、スリルというやつです。犯罪行為、背徳的過ち、それらを存分に観客に見せつけるような気がします。

そうじゃなきゃルーク・エヴァンスの筋肉美や、ヘイリー・ベネットのいやらしい体を何度も見せつけないでしょう。

原作の世界がどれほどうまくアダプトされているかは分かりませんが、個人的にはミステリーよりもイケない危うさをのぞき見ていく方が強く感じたものです。

どことないヒッチコック感。キューカーの「ガス燈」のような仕掛け。

走っているときは自分になれると言い、全てを明らかにするレイチェル。

彼女が自分の過去と向き合いけじめをつける物語として、OPとEDでの同じセリフが持つ意味を180度変えていたりする収まりの良さは感じます。

色男っぽい二人の男、金髪に透けるような白い肌で天使を思わせる似たルックを持つ二人の女性。やっぱ甘美な性と犯罪の世界が強いですよ。

素直すぎる話にはそこまで感心できませんが、エミリー・ブラントがボロボロの土台に乗せて不安にさせつつも、降りたいとは思わせない魅力でリードしてくれるのが、今作一番のいいところかと思いました。

という感じで感想はおしまいです。ストローで酒を吸いながら、公園でぶつぶつ言いつつフラフラ。

それでもちょっとかわいいエミリー・ブラントの映画でした。それでは、また。

コメント